大江健三郎氏の著書を一冊読むごとに、その感想・紹介を追加していきます。

| 年代 | 小説 | 評論・エッセイ・対談など |

|---|---|---|

| 1950- | ||

| 1960- | ||

| 1970- | ||

| 1980- | ||

| 1990- | ||

| 2000- |

1957〜58年、東京大学在学中の作品群。最初期の短編集といっていいでしょう。以後の多くの作品と同じく、作者自身を思わせる主人公が登場します。後期のそれが滑稽味を帯びて描かれるのに対して、この短編集では多少ヒロイックに描かれているのは作者の若さのせいでしょうか。何といってもまだ二十二・三のころの作品ですから。しかし小説としての面白さはピカ一です。解説は江藤淳ですが、それによると「死者の奢り」と「他人の足」の二作によって大江健三郎は開高健とともに文壇に新風をもたらす新人として認知されたそうです。

飛行機の墜落によって山村の村人に捕まった黒人兵を巡る物語「飼育」は芥川賞受賞作です。中学校か高校の国語の教科書で僕はこの作品の一部を読んだことがありますが、今回読んだときのような面白さ・魅力をそのときは感じなかったように記憶しています。あれは一部分だけを切り出したものだったと思うし、僕も小説をよく読みこなすには幼なかったので、楽しめなかったのでしょう。 この小説は1961年に大島渚監督によって映画化されていますが、まったく違う雰囲気となっています。小説のほうには、少年達と兵士の心の通い合う瞬間が美しく描かれており、その美しさゆえに結末の残酷さがいっそう際立ちます。そういう部分をちゃんと映像化したら面白いだろうなと思うのですが、大島監督は『飼育』を映画にするというよりは、自分の映画の素材として『飼育』のシチュエーションを借用するという考えだったのではないでしょうか。(新潮文庫、440円)

<収録作品>

死者の奢り

他人の足

飼育

人間の羊

不意の唖

戦いの今日

「いいか、お前のような奴は、子供の時分に絞めころしたほうがいいんだ。出来ぞこないは小さいときにひねりつぶす。俺たちは百姓、悪い芽は始めにむしりとってしまう」---戦争末期、感化院の少年たちは山奥の僻村へ疎開させられる。仲間の一人が疫病で死んだ夜、村人たちは疫病を恐れて少年たちを置き去りにして村を出る。そして、少年達の自由を謳歌する短い日々が始まる。

大人達に拒絶された少年たちの姿が瑞々しく描かれています。少年たちの荒々しい友情、疫病で母を亡くした少女と「僕」の出会い、純真な弟の描写など、とても切ないです。1958年、作者23歳 のときの作品。(新潮文庫、280円)

正直言って非常に暗い、気の晴れない印象の中編3作からなる本です。「性的人間」はJという青年の性的漂流を描いたもの。「セヴンティーン」は、右翼から脅迫を受ける原因となった「政治少年死す」の前編に当たるもので、17才のやや左翼がかった高校生の転向の精神的軌跡を緻密に描いた作品。

「共同生活」は常に猿に監視されていると感じている青年が主人公の、ちょっと前衛小説風の作品。まとめると、現代人の病める姿を描いた作品群ということになるのでしょうか。(新潮文庫、400円)

<収録作品>

性的人間

セヴンティーン

共同生活

1959年に書き下ろしとして刊行された長編。外国人相手の中年娼婦である頼子、そのヒモとして同棲している主人公の靖男、その弟の滋がピアノを弾いている十代のジャズトリオ<アンラッキー・ヤングメン>、登場してくる人間がどれもこれも出口のない状況におかれ、そこからの脱出を夢見てもがいている。自殺がその唯一の道であると、この小説は主張しているような印象を与えます。小野塚さんの投稿によると、この本を持ってサイン会にきた小野塚さんに大江氏は「ぼくはこの本で、自殺するのが一番いい、と書いたけど、やっぱり自殺はしない方がいいと思います」と言ったそうです。光さんの誕生が大江氏を変えた、ということなんでしょうね。(新潮文庫、440円)

<僕は遅れて生れてきた、ほんとうのくずなんだ>−−戦争で勇敢に死ぬことを望んでいた少年の<希望>は終戦によって絶たれた。その少年の1945年を描く第一部、少年が東大生となった50年代を描く第二部からなる長編。「フィクショナルな自伝」とされ、作者の二十代までの暗い心象風景をうかがわせます。荒々しい内容、暗いトーンなどが、『われらの時代』とよく似ているように思えました。(新潮文庫、600円)

初期の大江文学の味わいが堪能できる短編集、という印象を受けました。「この作品は、あの作品に似ているな」「あの作品の原型なのかな」と感じることも、何度か。たとえば犬を殺す学生アルバイトの話である「奇妙な仕事」は「死者の奢り」とよく似た印象を与えますし、「見るまえに跳べ」の主人公の男とその情婦である年上の売春婦の関係は、『われらの時代』の靖男と頼子をすぐに連想させます。だからといって、他の作品を読んだ読者にとってこの本が退屈かというとそうではないのですが。

年譜と照らし合わせてみると、いくつかの作品は大学在学中のもので、残りの作品も卒業の翌年までに書かれています。つまり20代前半の本当に若い青年の作品ということになるわけで、確かに若々しい才能の輝きが感じられる作品群といえるでしょう。それと同時に、実体験に基くのではない頭で考えられた作品群という感じもまたします。変な言い方ですが、SF作家の書くショートショートのような人工的な感じすら受けます。文学版ショートショート? 特に「鳥」などは、そんな感じです。

特に印象に残っているのは、「ここより他の場所」の女性の皮肉な描き方、ヨーロッパの小説のような雰囲気の「上機嫌」、シンプルだけど力づよく切ない「下降生活者」。

<収録作品>

奇妙な仕事(昭和32年5月「東京大学新聞」)

動物倉庫(昭和32年12月「文学界」)

運搬(昭和33年2月「別冊文芸春秋」)

鳩(昭和33年3月「文学界」)

見るまえに跳べ(昭和33年6月「文学界」)

鳥(昭和33年8月「別冊文芸春秋」)

ここより他の場所(昭和34年7月「中央公論」)

上機嫌(昭和34年11月「新潮」)

後退青年研究所(昭和35年3月「群像」)

下降生活者(昭和35年11月「群像」)

(新潮文庫、514円)

この短編は「セブンティーン」の第二部として文学界1961年2月号に掲載されました。しかしその内容に対する抗議があり、書籍には収録されないままいまに至っているようです。ある方のご厚意により、この小説を拝見する機会を得ましたので、感想などを記しておきます。

この小説は1960年10月に起きた浅沼稲次郎社会党委員長刺殺事件の犯人、山口二矢(おとや)をモデルとしたものです。右翼団体に入った17歳の少年が、団体の活動に物足りなさを感じ、天皇への憧憬をつのらせ、やがて<命を賭けて日本を毒するものを刺す>のだという啓示を得たと信じる。そしてテロを実行し、留置され、壁に「天皇陛下萬歳」と書きつけ、天皇との一体感のなかで首をつる…。

テロへと向かっていく少年の内面が一人称で描かれているのですが、全体にみなぎる緊張感と迫力がものすごい。大江氏は『芽むしり仔撃ち』などでも少年の心をリアルに描いていますが、ここでもその手腕がいかんなく発揮され、主人公の少年がテロに至る心の動きが説得力をもって描かれています。

物議をかもすとは、このような小説のことをいうのでしょう。これを発表したら自分も無傷ではすまないと大江氏は思ったのではないでしょうか。このようなものを書いたということ、そして発表したということに、敬意を感じます。

十七歳の虎、十八歳の呉鷹男、二十歳の「僕」の三人の《黄金の青春の時》とその結末を描いた長編小説(文庫で200ページ強なので中篇か?)。三人はそれぞれの事情により若い一人の米国人の家に同居する。そしてその米国人が建造するレ・ザミ(友人たち)号というヨットでの航海に希望を託す。しかしある事件をきっかけにその希望はほころびはじめ、やがて大きな悲劇へと発展していく。

物語は最初、不安の影を感じさせながらも、登場人物たちの若さによってか快活でユーモラスな印象を与えます。しかし主要な登場人物のそれぞれの身に起こる事件・出来事によってしだいに陰鬱さを強め、終盤はまったくの絶望的な気分がページ上を漂うようです。それでもこの物語は、ダイナミックな展開、瑞々しい文体、そして切実な真摯さが魅力的で、僕には面白く読めました。

「この小説を『叫び声』を書くことで、やっと当の人生の難所を乗り切りえた」と文庫版のあとがきに大江氏は記しています。1963年1月発行。

1962年から64年の間に書かれた短編集。いずれも短編らしい短編になっているという印象を受けました。老人に翻弄される若者を描いた「敬老習慣」のオチなどは星新一のショートショートを連想させます。表題作は<個人的な体験>がモチーフになっていて、小説的な面白さに優れた作品だと思います。『個人的な体験』の主人公は最後に現実に立ち向かっていったわけですが、この短編では現実に立ち向かわなかった、あるいは現実に破れ去ったケースについて描いたと言えるでしょう。悲しい物語です。(新潮文庫、400円)

<収録作品>

不満足

スパルタ教育

敬老週間

アトミック・エイジの守護神

空の怪物アグイー

ブラジル風のポルトガル語

犬の世界

伊丹十三を彷彿とさせる友人・斎木犀吉と、彼をとりまく(語り手自身を含む)人々の姿を描いた青春小説です。日常を安穏に生きることを認めず、冒険的に生きようとする犀吉の人生に語り手も巻き込まれ、数々の冒険をしていきます。それは外国の義勇軍への志願だったり、貧しいプロボクサーへの支援だったり、予定していた結婚の無期延期(そして結婚資金での外車購入)だったりします。

犀吉は自己本位であるもののの、饒舌で快活で魅力に富んでおり、語り手の「ぼく」はその犀吉の言動をユーモラスに饒舌に描写していきます。

しかし、誰のどの青春も多かれ少なかれそうであるように、犀吉の冒険は現実との摩擦のなかで失速し、しだいに悲哀に満ちたものになっていきます。ラスト近くで犀吉が口にする言葉がそれを象徴しています。「おれはまったくなにひとつやりとげなかったなあ。おれにはなにひとつやれなかったなあ。」

『個人的な体験』で転換を迎える直前の、初期大江文学の最後を飾る傑作です。1963年に連載され1964年に刊行。(新潮文庫、480円)

二十代後半の作者が体験した、障害のある子供の誕生。その動揺、絶望、そしてそこからの再生を描いた感動的長編です。その子供とは「光」のことですが、その存在が、それ以降の大江作品に大きな影響を与えていること は、大江氏自身が語っていることですし、客観的に見てもそれは明らかです。そう考えると、『個人的な体験』は大江文学を読むうえで欠かせない一冊と言 ってよいのではないでしょうか。また、大江健三郎の代表作のひとつでもあると思います。

主人公のバードというキャラクターは他の作品にも登場しますが、この作品によって大江文学ファンにとって永遠に忘れることのできないものとなりました。他の登場人物もそれぞれ印象的で、特に火見子はバードとならぶ魅力的なキャラクターです。

文章はどこをとっても無駄がなく、言いようのない魅力を覚えます。その魅力が全編を通して続き、 作品全体が一個の彫刻のような美しさを放っているというのは言いすぎでしょうか。何度読んでも飽きるということがありません。新潮社文学賞受賞。1964年の作品。(新潮文庫、400円)

核がどれだけ恐ろしいものかは、チェルノブイリでばらまかれた放射性物質がいまだに広大な地域を汚染したままで、現在も住人の健康を害したり、奇形の子供たちを増やし続けたりしていることだけを見ても明らかですが、核の恐怖の原点にあるのはやはり日本への原爆投下だと思います。50年も経ってしまうと、原爆がこの国へ投下され、一瞬に何万人もの人が死んでしまうというような恐ろしいことが本当にあったのだろうかという感じさえしますが、僕はこの本を読むことにより、それが現実にあったことで、核の問題はけっして過去に解決済みのことではなく、現在と未来に影響する重大な問題であるという認識を新たにしました。

本書は、1963年と1964年の原爆禁止世界大会のルポと、大江健三郎が見聞きした原爆にまつわるエピソード、原爆症と闘う人々の描写などからなるノンフィクション。沖縄ノートもそうですが、一見古いようでいて実は現在においてもその価値は目減りするどころか、むしろいっそう重みを増している、そんな作品だと言えるでしょう。1965年発行。(岩波新書、580円)

<目次>

プロローグ 広島へ……

I 広島への最初の旅

II 広島再訪

III モラリストの広島

IV 人間の威厳について

V 屈服しない人々

VI ひとりの正統的な人間

VII 広島へのさまざまな旅

エピローグ 広島から……

大江文学の最高傑作としてこの作品の名をあげる人は少なくないと思います。20世紀の日本文学のおけるひとつのピークといってもよいのではないでしょうか。

米国から帰国した弟が、万延元年の村の一揆を再現するかのように村の若者を組織し、行動する。 物語を一言でいうとこうなりますが、全編を通じて異様な緊張感が続く、一筋縄ではいかない作品となっています。

物語は、「僕」が夜明け前、庭に掘った穴にパジャマのままで入るところから始まります。「僕」は、友人を自殺で失っている。友人は、頭と顔を朱色に塗り、肛門にキュウリを突っ込んで素っ裸で首を吊ったのでした。こんな具合に、それぞれに煩悶を抱えた様々な人間が登場します。

英語版ではTHE SILENT CRYというタイトルになっています。スウェーデン語訳が出版されたときには新聞が1ページを割いて激賞したそうです。谷崎賞受賞。1967年の作品。

印象的な書名です。大江健三郎を読み始めたのはずっとあとのことですが、「万延元年のフットボール」とともにこの書名は高校生のころから僕にとってはおなじみのものです。この言葉で少しだけ慰められるような感じがする、そういうことが何度もあったように思います。

その本書をこうしてはじめて読んだ感想ですが、最高レベルのすばらしい中編からなる1冊であると感じています。あまりに面白いので、それは自分が最近他の小説を読んでいないせいで小説の面白さに対する免疫を失っているから故のものではないのだろうかと疑念を抱くほどです。大江健三郎についての新しい発見もありました。「狩猟で暮らしたわれらの先祖」の中で、主人公が沖縄で泥酔するシーンがあるのですが、その描写はカットグラスのような美しさと硬質さとを備えており、僕は大いに感動しました。これまで大江健三郎の小説では構造の面白さや文体の面白さを感じてきましたが。このように描写力においても人を魅了することのできる作家であるということが、僕にとっては発見だったわけです。(新潮文庫、480円)

<目次>

第一部 なぜ詩でなく小説を書くか、というプロローグと四つの詩のごときもの

第二部 ぼ自身の詩のごときものを核とする三つの短編

走れ、走り続けよ

核時代の森の隠遁者

生け贄男は必要か

第三部 オーデンとブレイクの詩を核とする二つの中編

狩猟で暮らしたわれらの先祖

父よ、あなたはどこへ行くのか?

a 裏

b 表

佐藤栄作氏が首相で、沖縄がまだ日本に復帰していないころに書かれた沖縄問題を考察する評論集。沖縄の歴史上の人物や現代の沖縄の活動家の軌跡を通して、沖縄を差別し続けてきた日本と日本人を糾弾します。その刃は当然彼自身へも向けられ「このような日本人ではないところの日本人へと自分をかえることはできないか」という真摯な自問自答が繰り返されています。これを読みながら何度も、これが今年書かれたばかりの文章のような気がしたものです。この本でも主張されているとおり、沖縄問題は沖縄の復帰で解決したのではなく、ほとんど当時のままの状態でいまもなおあり続けているのだということなのでしょう。この本では前沖縄知事の大田氏や社会党の衆議院議員上原氏も登場します。1970年の作品。(岩波新書)

<目次>

プロローグ 死者の怒りを共有することによって悼む

日本が沖縄に属する

『八重山民謡誌』'69

多様性にむかって

内なる琉球処分

苦が世

異議申立てを受けつつ

戦後世代の持続

日本の民衆意識

「本土」は実在しない

伊丹万作は伊丹十三の父、十三の妹ゆかりを妻に持つ大江氏にとっては義理の父にあたる。1900年生まれの伊丹万作は、挿絵画家やおでん屋などを経て映画界に入り、脚本家、監督として活躍するが、30代の終わりから胸を病み、数年の病床生活の後、46歳の若さで逝去している。有名な「無法松の一生」のシナリオは万作によるもの。

本書は伊丹万作の文章を集めたものだ。内容は映画界の問題を取り上げた評論、エッセイ、演技論、シナリオ時評など。そのほとんどが戦前・戦時中のもので、一部だけが戦後に属する。多くは病床で書かれたものだが、読んでいて病人の筆になるものとは思えない前向きさが感じられた。ユーモアにも富んでいて、独特の饒舌な調子は、伊丹十三の文章と共通したところが感じられ、伊丹十三がよく父親の文章に親しんだことを強く想像させる。半世紀前の文章だが、古びたところが感じられないのは、伊丹万作の思考の普遍性の証というべきか。シナリオ時評では、当時まだ若手だった小津や黒澤のシナリオを高く評価していて、その批評眼の確かさが窺われる。

本書の編集を担った大江健三郎氏は、巻末に「モラリストとしての伊丹万作」という一文を寄せている。1971年発行、筑摩書房。

「みずから我が涙をぬぐいたまう日」と「月の男(ムーン・マン)」という、狂気をユーモラスにかつ哀切をこめて描いた二つの中篇からなる本。どちらにも「あの人」という代名詞が出てくるが、前者においてはそれは主人公の父であり、後者においては天皇を指す。

「みずから我が涙をぬぐいたまう日」は、自分を癌だと信じている男の回想。男は暗い緑色のセロハンをガラス代わりに張った水中眼鏡を常に付けて外界を拒絶しながら病院のベッドに横たわり、遺言として戦時下の子供時代を回想し、妻に書き取らせる。回想の中心は中国から戻った以後、倉に閉じこもり続けたあの人(父親)。父親はやはり水中眼鏡をかけて、理髪用の椅子(タカラ椅子)に座り、倉から出ることなく過ごす。ある日、父は兵士たちに連れられて街へ行き、「蹶起」する。

「月の男」はNASAから逃げ出して日本にやってきた元宇宙飛行士の物語。彼はアラヒトガミたる天皇に会って、月旅行について否定してもらうことを望んでいる。

発表は「みずから我が涙をぬぐいたまう日」が1971年、「月の男(ムーン・マン)」は1972年。(講談社文芸文庫、900円)

---

2008年12月の読書会のために本書を再読したので、そのうえでの感想を追加した。

まず触れておきたいのは文体の魅力。最近の作品から入った読書などは、本書の文体の異様なテンションと饒舌ぶりに驚いてしまうのではないだろうか。ここには現在の大江氏のそれとはまったく違う文体が作品の最初から最後までを貫いている。一例を挙げてみよう。

「いまイヤホーンを、山の手の特権的な幼稚園の優等生の自分からそのままかわらぬのであろう愛らしい、水気をいっぱいにふくんだ植物のような耳たぶにさしこんだ細木を、もっともその耳のまわりは垢と過労からの、肉体的かつ神経的な汚れに黒ずんでいて、かえってその耳たぶが、ああ、幼稚園の先生、パパ、ママ、僕はこんなに不当にあつかわれつつ現世を生きています! と叫びたてているように見えたが、ともかくその細木を、自分の自慢料理のおいしさをうたがわぬ鈍感なほど善意な料理人みたいな具合に、スコットはその大きく豊かな下脣に笑みをただよわせて、得意げに下顎を張りつつ見つめた。」(「月の男」より)

けして分かりやすくなく、とてもすんなりとは読めないが、大いに魅力を感じる。ここには、豊かな諧謔、鮮やかな比喩、ジャズの技巧的ソロを思わせる曲芸的とすらいいたくなる独創的センテンス構成、この三つが見事に融合している。しかも、この一か所がたまたまそうだというわけでなく、小説全体を通じてそれがなされているのだから、恐るべきことだ。こんなことのできる作家がほかにいるだろうか。いまは穏やかな分かりやすい文章を書いているこの老大家が、一皮むけばこのような恐るべき技量の持ち主であることを若い読者は知っておくべきだ。

さて、内容について。本書に収められた二作は、まったく雰囲気の異なる小説なのだが、天皇という一点でもって結びついている。「みずから我が涙を〜」は、主人公が天皇のために死ぬ覚悟を求められた少国民時代=終戦時に天皇のために決起することになる父と過ごした時間を「ハピイ・デイズ」と呼んで、それを美しいものとして描こうとする主人公と、リアリストであり反天皇的存在である母との対立が軸となっている。沖縄ノートをめぐる裁判や田母神「論文」問題のあった現在の状況のなかで本作を読むと、まるでそれは歴史修正主義との闘いのアナロジーのようにも見える。タイトルにある「みずから」とは「天皇みずから」という意味だが、小説中で実際に主人公の涙をぬぐってくれるのは、主人公の意に反して母親なのである。そこに両者の対立のあり方、つまり「ハピイ・デイズ」の美化にすがりつこうと苦しむ息子と、それを憐れむ母という関係が象徴されているようにも感じた。

「月の男」は、現代文明の先端の疎外状況から逃げた自分、弱い自分を、なんとかアラヒトガミである天皇に承認してもらうことで自らの居場所を得ようとした男の物語と捉えることができるだろう。結局、そういった権威にすがる方法ではなく、友人の死をきっかけにして本当の自分に出会うのだが、その姿はどこか滑稽でありながらも美しい。80年代あたりの文芸映画の雰囲気を思い出した。(2008.12.14記す)

ストーリー展開が面白く、アクションや濡れ場もたっぷり。こう書くとまるで大衆娯楽小説の紹介のようですが、この長編は確かにそんなところがあります。その分、深みにかけるような気がしたのは、僕の読み方が浅いからかもしれません。「洪水はわが多摩市に及び」という駄洒落を思い付きました。野間文芸賞受賞。1973年の作品。(新潮文庫、440円×2。解説は川本三郎)

上の感想を書いたのは1990年代のことだと思いますが、2008年に読書会のために再読。内容は断片的にしか覚えてなかったので新鮮な思いで楽しめました。そこで、改めて内容を紹介しておきます。

脳に障害のある息子ジンとともに、かつて自分がセールスをしていた核避難所(シェルター)に引きこもっている大木勇魚。彼は、「樹木の魂」「鯨の魂」と交感し、この世の善きものである樹木と鯨の代理人を僭称している。

その彼に、不良少年のグループが強引に接触してくる。彼らは、大地震などが起きたときには捨て去られ殺される者として自分たちを位置付け、それを逃れるためには、海洋を自由に航海できる自分たちの船を手に入れる必要があると考え、「自由航海団」を名乗っていた。

勇魚への接触も当初は敵意に満ちたものだったが、世界を拒否している者どうしとして両者はやがて理解しあうようになり、勇魚は「自由航海団」に「言葉の専門家」として参加することになる。

唯一の女性メンバー伊奈子の肉体の提供により自衛隊員をメンバーに加えた彼らは、伊豆で「軍事教練」を実施するが、その写真がメンバーの「縮む男」の企みによって週刊誌に漏れる。「縮む男」を処刑した彼らは、勇魚の核避難所に立てこもり、機動隊との籠城戦を覚悟する……。

『個人的な体験』から13年後に書かれた、同根のテーマの総括的作品。物語はちょっと複雑です。最初は、大江を思わせる小説家の一人称で始まりますが、途中からは大江に寄こされた彼の知人(息子の養護学校の同級生の父)からの手紙をベースとしたゴーストライティングという形での、その知人の一人称となります。その原子力技術者の語る、彼の息子との経験がこの小説の中心となります。それは「宇宙的な意志」によって知人が20年若返り、息子が20年歳をとり、二人が宇宙的な意志にしたがって行動をするという、SFといってもよい物語。ピンチランナーとは野球の代走のことですが、彼ら二人が人類の危機を救うピンチランナーとして塁に出、その物語を小説家がゴーストライターとして書き留めた調書、ということで「ピンチランナー調書」なわけです。大江作品ならではの哄笑、グロテスクさ、やさしさにはこと欠きませんが、構造が複雑なせいか、小説的カタルシスは少なかったように思います。1976年の作品。(新潮文庫、520円。解説は中野孝次)

読むのに数カ月もかかってしまいました。途中、完全に中断していた時期が長かったのですが…。面白いことは面白いのですが、読んでは休み、読んでは休みした読み進め方だったせいか、充実感や感動はあまりありませんでした。

この小説は、主人公から妹へ送る六つの手紙で成り立っています。その中で描かれるのは、谷間の森の神話の総体。この小説を読むことで、他の作品にも名前として登場していた「壊す人」や「フシギ」を理解することができました。アハハアハハと笑う妹のイメージが随所に登場しますが、僕は飯島愛を連想したしだい。1979年(昭和54年)の作品。(新潮社)

「雨の木」はレイン・ツリーと読む。夜中の驟雨を小さい葉にため、翌日の昼過ぎまで茂り全体から滴をしたたらせるというレイン・ツリーのイメージを通奏低音とした短編集。それぞれ短編ならではの鮮やかな物語展開があって面白い。

「頭のいい「雨の木」」は、ハワイ大学の東西文化センター主催のセミナーに出席した「僕」の奇妙な体験を鮮やかに描いたもの。ビートニクの詩人アレン・ギンズバーグなどを含むセミナー参加者どうしの議論は、いかにもありそうな感じ で、うまい。

「「雨の木」を聴く女たち」は、大学時代の同級生である高安カッチャン、その妻であるペネロープ・シャオ=リン・リー、「僕」のねじれた三角関係を描く。ペテン師めいて描かれる高安カッチャンだが、どこか憎めない魅力も感じさせる。

「「雨の木」の首吊り男」は、「僕」が客員教授として滞在した数ヶ月を描いた作品。当地でのサポート役となったカルロス・ネルヴォや、うさんくさげな日本人などがユーモラスに描かれている。

「さかさまに立つ「雨の木」」で、再びハワイを訪れた「僕」はペネロープと再会し、高安カッチャンの意外な側面について知る。彼女を介して、高安カッチャンと前妻との間に生まれた子供であるザッカリー・K・タカヤスの存在も知る。ザッカリーは、「地獄機械」(マキーナ・インフェルナル)というロックバンドを率いているという。「頭のいい「雨の木」」で登場したレイン・ツリーは火に焼け、終末的イメージが色濃い作品。

「泳ぐ男−水のなかの「雨の木」」は、中野のスポーツクラブにかよう「僕」、OLの猪之口さん、玉利君の三人の関係と、猪之口さんの身におこる悲劇を描く。1982年の作品。(新潮文庫476円、解説は津島佑子)

<収録作品>

頭のいい「雨の木」

「雨の木」を聴く女たち

「雨の木」の首吊り男

さかさまに立つ「雨の木」

泳ぐ男−水のなかの「雨の木」

ブレイクの詩の言葉を核に、息子イーヨーの誕生から成人までの成長と、「僕」とイーヨーとの共生を、7つの短編に描いた連作。ところどころ挿入されるブレイクの詩への考察は難解 。しかし、各短編が実に複雑でありながら緻密に構成されており、それが複雑で味わい深い読後感を与える。さらにその各編がまた相互に関係していて、全体としていっそう複雑な構造物をなして、いわくいいがたい感興を呼び起こす。傑作。大佛次郎賞受賞。1983年の作品。(講談社文庫、年譜付き)

<収録作品>

無垢の歌、経験の歌

怒りの大気に冷たい嬰児が立ち上がって

落ちる、落ちる、叫びながら……

蚤の幽霊

魂が星のように降って、足骨のところへ

鎖につながれたる魂をして

新しい人よ眼ざめよ

---

HALさんがスヌーピーさんの協力を得て作った資料をご提供いただいたので、以下に掲載します。

| 題名 | 時間軸 | 事件 | ブレイク引用 | 自作言及 | 人物 |

| 無垢の歌、経験の歌 | 1982/3月 1970/11/25前後 |

「僕」ドイツから帰国 イーヨーの反抗 Hさんとインド旅行 |

無垢の歌(失なわれた少年) 天国と地獄の結婚(地獄のことわざ) 経験の歌(失なわれた少年) 無垢の歌(他者の悲しみについて) |

個人的な体験 | Hさん |

| 怒りの大気に冷たい嬰児が立ち上がって |

大学時代 少年時代 1980/春 1982/梅雨 |

図書館でブレイク発見 「僕」溺れかける イーヨーてんかんの発作 二つの脳 |

四つのゾア 経験の歌(幼ない者の悲しみ) |

「独学者」 Y君 |

|

| 落ちる、落ちる、叫びながら・・・・ | 1980/秋〜冬 | イーヨー溺れかける | 四つのゾア |

Mさん 朱牟田さん |

|

| 蚤の幽霊 |

1982/7月 1970/11/25 1982/10/30,31? |

マリオンの訪問 「M事件」 台風と伊豆への旅 |

(揺り籠の歌) (絵)喜びの日 経験の歌(失なわれた少年) (絵)蚤の幽霊 四つのゾア ミルトン |

マリオン・クレーン Mさん |

|

| 魂が星のように降って、跗骨のところへ |

7,8年前(秋の暮れ) クリスマス |

韓国人女性の訪問 イーヨー音楽劇作曲 |

ミルトン 天国と地獄の結婚(地獄のことわざ) 自由の歌 無垢の歌(失われた少年) ピカリング草稿(夢の国) ミルトン ジェルサレム |

個人的な体験 父よ、あなたはどこへ行くのか? 洪水はわが魂に及び |

T先生 |

| 鎖につながれたる魂をして |

1968年 戦争当時 1982/年末? 1973/冬 1983/1月 |

Fさん訪問 父と警察署長の対立 作業所反対運動 イーヨー誘拐事件 イーヨー電話で怒る |

アメリカ 四つのゾア |

ピンチランナー調書 |

Fさん 商学部の学生 宇波君 稲田君 |

| 新しい人よ眼ざめよ |

4年前 1980/1/25前後 1982/3月 1983/1月 |

ジャワ島旅行 H君白血病、次男癌疑惑 キーコとの再会 イーヨー寄宿舎へ |

(絵)最後の審判 四つのゾア (絵)時と空間の海 (絵)『ジェルサレム』挿画76 ジェルサレム ミルトン |

「雨の木」を聴く女たち 同時代ゲーム |

Tさん エッペンドルファー キーコ |

「大丈夫、大丈夫、死んでも惧れることはない、すぐにもう一度、あなたを生んであげられるよ!」(「メヒコの大抜け穴」より)

死、再生、性のイメージがさまざまに織り込まれた短編集。上記の引用は、高熱を出して死線をさまよう少年に向かって母親が口にした言葉。これほど子供を安心させる言葉もないのではないだろうか。

書名からすると、木に対する憎しみが描かれているかのようだが、そうではない。どちらかというと木と森を守る側の立場で物語が描かれている。書名は、ハワイでの樹木を守る運動に関する写真集How to kill a treeの翻案(あるいはHow to kill a treeも架空のものかも)。1984年の作品。(文春文庫、500円、解説は川西政明)

<収録作品>

揚げソーセージの食べ方

グルート島のレントゲン画法

見せるだけの拷問

メヒコの大抜け穴

もうひとり和泉式部が生れた日

その山羊を野に

「罪のゆるし」のあお草

いかに木を殺すか

1983年の4月と5月に岩波市民セミナーで行われた6回の講演を本にまとめたもの。内容は、渡辺一夫のさまざまな著作を大江氏が解説していくものだが、講演がベースになっているだけあってわかりやすいし、冗談もところどころ登場して、楽しめる。大江氏から見た渡辺一夫の人となりも、興味深い。学者の生活などは自分には別世界のものだが、その一端に触れられたような気もする。

ちなみにこの本は1999年12月10日に大江氏からゆかり夫人経由でファン倶楽部へと贈られた10冊のうちの1冊。英語でのサイン入り! (岩波書店、1400円)

<目次>

第一回 戦前エッセイと「敗戦日記」について

第二回 寛容論をはじめとするエッセイについて

第三回 『フランス・ルネサンスの人々』の書き方について

第四回 『乱世の日記』『泰平の日記』の訳と注による文章

第五回 『ガルガンチュワとパンタグリュエル』の翻訳と研究の文体について

第六回 ガブリエル・デストレ他、史伝の文体について

アフリカで河馬に噛まれたという青年と語り手の、長い年月に渡る間欠的関わりあいを軸にいくつかのエピソードを描く短編集。浅間山荘事件が題材として織り込まれており、この事件が大江健三郎に大きな衝撃を与えたことを思わせます。

182ページには、本多勝一に当て付けた<朝日新聞のスター記者が、きみの「作文技術」を批判しているね?>という一節もあり、二人の「仲良し」ぶりがうかがえるというヒネた楽しみもあります。1983年〜1985年の作品。(文春文庫、460円、解説は渡辺廣士)

---

追記:今回(2008年7月)、この本を再読する機会があったので、改めて感想を書いておきます。まず、強調しておきたいのは、これが一級の読書体験を提供する傑作であるということ。それを再確認しました。いや、正しくは、最初に読んだとき以上にそう感じたのでした。第11回川端康成文学賞を受賞していますが、当然の結果といえるでしょう。

最初に読んだとき以上の印象を受けたのは、こういう事情があります。この本の背景にある、1972年のあさま山荘事件についての知識が格段に増えているのです。それは映画『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』を観たからでもありますし、それに刺激され、連合赤軍幹部だった坂口弘氏の手記『あさま山荘1972』(上・下・続)を読んだからでもあります。『あさま山荘1972』は、事件全体の詳細な記録であり、それに誠実に向き合う坂口氏による本来の意味での総括でもあります。じつは『あさま山荘1972』には、『河馬に噛まれる』へのかなり好意的な言及もあり、それが再読の直接のきっかけでした。

そのようにして、悲惨な事件への理解と、関与した人々のイメージをもったうえで読んだとき、『河馬に噛まれる』は一層の切実さで迫ってきます。革命を信じた若者たちが、その理想主義ゆえに信じがたいほどの悲惨な事件を起こす。その取り返しようのない大きな悲惨さに対し、関与した人たち、さまざまなレベルで事件に影響を受けた人たちが、どのような再生・恢復の道があるのかをめぐって苦悶しつつ生きていく。そのさまが、さまざまな角度から描かれているのです。

その重いテーマを、現実と想像を複雑に織り交ぜ、ときにはユーモアも交え、見事というほかない構成にまとめ、独自の文体で物語る。このようなことが他の作家に可能でしょうか。(2008年7月13日記す)

<収録作品>

河馬に噛まれる

「河馬の勇士」と愛らしいラベオ

「浅間山荘」のトリックスター

河馬の昇天

四万年前のタチアオイ

死に先だつ苦痛について

サンタクルスの「広島週間」

生の連鎖に働く河馬

1983年から84年にかけて『波』に連載されたエッセイ。堀田善衛への書簡集もついている。エッセイのテーマは、小説とは何か、自分はどのようなことを小説でしようとしてきたか、といったようなことです。大江健三郎が、自分の生きる方向を探る手段として小説を書いてきた、小説を書くことによって人生を乗り切ってくることができたということが、率直に表明されているように思います。

彼の書いたものの中には、エッセイなのか私小説なのか、それとも非私小説なのか、わからないような、描かれる家族と大江一家があまりにも一致しているものがいくつかあります。しかも、小説といいながらも、その中に自分の過去の作品からの引用を多用したりすることもあります。それでは、小説といわれても、読むほうとしてはエッセイとして受け止めてしまう。その辺の疑問に関することも書かれており、大江読みには興味深いところです。

大江健三郎を読み始めるときの第一歩としては不適切ですが、いろいろ読んだあとで読む分には、大変面白い本だと思います。開高健、寺山修司なども登場するのは意外でした。解説は川本三郎。(新潮文庫、440円)

<収録作品>

I 小説のたくらみ、知の楽しみ

「異化」の話から、ヴォネガットの恐ろしい幻想へ

美しい若者カルミデスからリアリティーの話へ

二つの頭、四本の腿、一つの臍の子供と、緑色の羅紗頭巾の大人たち

文芸理論家フライと作家マラムッドが、「モーゼの五書」を読みなおす

軽、俗、疎、枯から、少数、あすこ、直へ、さらに悲嘆とdecencyへ

「カシアート」を追いかけて、活性化の話の後、ふたたび「カシアート」を追いかける

大岡昇平とブリテンのレクイエムとを結ぶ、そしてキリスト教徒ケナン

「レヴィ=ストロースの幻」の出来事から、ミルチェ・エリアーデの夢を介して

再びエリアーデの対話をめぐって、バークレイの「懐かしい木」の方へ

ジョン・チーヴァーの『短篇大全』と、ルイーズ・ブルックスの自伝をめぐって

WestとEast、そして僕自身の文学、英訳して話すための草稿として

ブレイクを媒介に読みとる

リージョナル・セミナーでの話、Can I find myself in Oe's works?

オーデン「独学」と、詩が小説を批評する話

甘ったれ、横着、邪悪な精神、ということからヴォネガットのセリーヌ論へ

フォークナーとジェームズ・ジョーンズをウィリアム・スタイロンが悼む

芥川賞の私的な回顧から、林達夫のヒッピー評価と、ケルアック評伝へ

芥川賞辞任の余波から「生の紡錘形」理論、そしてクシナダヒメ・シンドローム説へ

長篇『女族長とトリックスター』が幻の小説となるまで

本の読み方の、自分の流儀について、レインを介して次の段階へ

作の引用にはじまり、引用がすべてを覆うと思われる日へ向けて

II 手紙と提言

核時代のユートピア

破壊されえぬことの顕現へ向けて

日本ペンクラブ編・大江健三郎選の原爆小説短編集。原爆を知らない者が原爆を知る方法としては、その地を訪問する、写真を見る、記録フィルムを観る、原爆をテーマとして映画を観るなどいくつかの方法があるわけですが、原爆やそれに関することをテーマとした小説を読むということも、確かな方法だということを認識しました。

<収録作品>

心願の国(原民喜)

夏の花(原民喜)

かきつばた(井伏鱒二)

或るとむらい(山代巴)

ほたる(大田洋子)

雲の記憶(石田耕治)

手の家(井上光晴)

色のない画(佐多稲子)

儀式(竹西寛子)

氷牡丹(桂芳久)

人間の灰(小田勝造)

死の影(中山士朗)

空罐(林京子)

*対談解説 長岡弘芳・大江健三郎

『同時代ゲーム』と同じストーリーを別の語り方(ナラティブ)で書いた長編小説です。変わった名前のタイトルですが、読み終えたいまでは、ぴったりのものと感じられます。『同時代ゲーム』とは異なり、ずいぶんと読みやすい文体で、その点では苦労することはありませんでしたが、登場するエピソードのそれぞれは『同時代ゲーム』ですでに知っているものだったので、物語の展開に「次はどうなるのか」と引き込まれることはほとんどありませんでした。それでも最後のほうは、内容的にかなり異なっていて、心が沸き立つような感動も覚えました。

これを『同時代ゲーム』よりも先に読んでいたらどうだったろうなと考えます。壁に貼った妹の恥毛のスライドを眺めながら妹に向けて手紙を書くというシーンから始まる、いわば異様に屈折した男の語る『同時代ゲーム』。かたや祖母から聞かされた昔話や言い伝えをそのままに書き記す、まさに<物語>というスタイルの『M/T』。もし後者を先に読んでいたなら、後者にはより新鮮な感動があっただろうし、前者はよりスムーズに面白く読めたのではないかという気がします。1986年の作品(岩波書店 同時代ライブラリー、1100円)

(2001.5.8記す)

5歳年長の「ギー兄さん」と「僕」の二人の人生を描いた大作。 ギー兄さんという架空の人物の生涯を描いた小説であると同時に、そのギー兄さんとの関わりを描くことで「僕」、つまり作者の少年期、思春期、そして作家になってから中年を迎えるまでを描いた自伝的小説でもあります。作者自身が「自分にとって重要なこの小説」とあとがきで書いてますが、確かに僕がこれまでに読んだ大江作品の中でも最大級の存在感と迫力がありました。

物語は激しく過去と現在を行き来しますが、三部の構成を内容で大まかに分けると、次のようになっています。

第一部は現在もしくは最近の話

第二部は少年期・思春期

第三部は再び現在に戻っての話

全体としては悲嘆の色濃い物語ではありますが、第一部や第二部にはギー兄さんや「僕」を中心としたユーモアあふれる場面も数多くあります。第二部の最後の章からは、深い深い悲嘆へと進んでいきます。

自伝的小説という部分では、物語に織り込まれた少年時代のエピソードが、作者の実際の少年時代がどのようであったかをよく反映しているようでした。 伊丹十三がモデルであることが明らかな「秋山君」という人物 も登場します。自作について、自分での分析やギー兄さんによる批評という形で取り上げ、さまざまに検討したり添削したりもしています。その批評は辛らつで、自分の作品をここまで批評できるものだろうかと 驚かされます。

大江作品の最重要登場人物ともいうべき「ギー兄さん」は、この作品で誕生しました。ギー兄さんの魅力がこの作品の魅力の何割かを占めているのは確かでしょう。ちなみに、ギー兄さんは、大江氏にとって「僕自身のそのように生きるべきであった理想像が投影されている」人物であり、また、「これまで自分が出会ってきた多くのギー兄さん的人格が合成」された人物でもあるそうです(あとがきより)。

1987年の作品。(講談社文芸文庫、1400円)

<目次>

第一部

第一章 静かな悲嘆

第二章 カシオペア型のほくろ

第三章 メキシコの「夢の時」

第四章 「美しい村」

第五章 死すべき者の娘とは見えず

第六章 「懐かしい年」

第二部

第一章 父祖たちが家郷と呼んだ谷間から離れることはないものと/むなしくたてた子供の誓いを思っている

第二章 キウリと牛鬼、イェーツ

第三章 〔naif〕という発音のあだ名

第四章 原理がわかっても問題は難しい

第五章 性的入門

第六章 性的入門の別の側面

第七章 感情教育(一)

第八章 感情教育(二)

第九章 根拠地(一)

第十章 根拠地(二)

第十一章 事件

第三部

第一章 さていと聖なる浪より帰れば

我はあたかも若葉のいでて

新たになれる若木のごとく、

すべてあらたまり/清くして、

諸々の星にいたるにふさはしかりき

第二章 自己の死と再生の物語

第三章 臭いたてる黒い水

第四章 「懐かしい年への手紙」

<主な登場人物の人間関係>

『燃えあがる緑の木』を「最後の小説」として構想していたころの大江氏のエッセイ集。21世紀となった現在、「エッセイ」というと肩のこらない気軽な読み物というニュアンスが伴う気がしますが、ここに収録されたものはいずれも緊張感にあふれ、そして一編一編が芸術家が丹精込めて作り上げた見事な彫像のような美しさを発しています。特に作家・文学者の死を悼む数編と、漱石の『明暗』の構造を作家としての視点から検討する一編が印象に残っています。また、最後に収録されている「革命女性(レヴォリュショナリ・ウーマン)」は、戯曲かシナリオのための草稿という位置づけのものですが、これだけでも十分に面白いものでした。内容は「河馬に噛まれる」の続きの話で、「河馬の戦士」や「ほそみ」さんなども登場します。単行本は1988年5月刊行。(講談社文芸文庫、1200円)

<収録作品>

I 「最後の小説」ということをいいだしたその前後の思いについて

1 「最後の小説」

II 国外で日本人作家たること

2 中年の「脆弱性(ヴァルネラビリティー)」

3 旅行器としての樹木

4 カーブ湖居留地の「甘い草(スイート・グラス)」

III 僕自身のなかの死

5 確信されたエロス――野上弥生子

6 明日に展くユマニスト――林達夫

7 「体感」と「崩れ」――島尾敏雄

8 「運動」のカテゴリー――小林秀雄

9 「光」

IV 『明暗』、渡辺一夫

10 『明暗』の構造

11 渡辺一夫の今日性(アクチュアリテ)

V 日本の戦後を生きてきた者より

12 戦後文学から今日の窮境まで

13 戦後文学から新しい文化の理論を通過して

14 ポスト戦後世代と正義

VI 演劇的想像力の方へ

15 革命女性

小説家の家庭の次男である高校生のオーちゃんを主人公とした物語。オーちゃんは出張で四国から上京してきた刑事の忠叔父さんからディケンズの『骨董屋』のレクチャーを受けている。あるとき忠叔父さんが駅で女性といるところを目撃。その女性はかつてサーカスで一輪車に乗っていた「百恵さん」で忠叔父さんの古くからの知り合いだった。彼女はサラ金に追われて小田原の山中に夫の原さん、子供のタローとともに隠棲していた。あるきっかけからオーちゃんはその隠れ家に通うようになる。原さんと仲間の鳩山さんは、かつてある党派で政治活動をしていたという過去があった。そのことが遠因となってある事件が起こり、オーちゃんもそれに巻き込まれることに…。

この本を読むのは楽しかった。こういう楽しい読書は久しぶりという気がしました。オーちゃんが明るく、生き生きとしていて、しかもユーモラスに描かれていたので、そのせいでしょう。また、シリアスなテーマも提示されますが、オーちゃん自身はまだ高校生ということで、そのシリアスな領域を目にしておののきつつも自分自身はまだそこへは踏み込まないという、一種のモラトリアムな存在である点も、大きいように思います。1988年の作品。(岩波書店 同時代ライブラリー、1200円)

「サッチャン、私たちの人生は失敗だったわね。いいものはもう何も残っていないね。これからまた、めずらしいことや美しいことにめぐりあったとしても、一緒に楽しむムーサンや、道夫くんはいないと感じて、逆に落込むはずだものね。」

二人の息子の自殺という大きな悲劇を体験した女性が、その悲しみをいかに引き受け、いかに生き抜いたかを描く 長編小説。物語は東京の数寄屋橋公園に始まり、伊東、軽井沢、カリフォルニア、トロント、メキシコへと移っていきながら、主人公の女性倉木まり恵の魂の遍歴をたどる。そして大きな円が閉じるように物語は終わる。悲劇を描きながらも、まり恵の友人である作家という第三者の視点で語られる物語は、センチメンタルになったりはしない。それでいながら、まり恵やその夫、あるいは彼女を取り巻く人間たちの話す言葉や手紙を通じ、魂の問題が十分深く掘り下げられているという印象もあります。

ベティ・ブープを思わせるという「まり恵さん」が非常に魅力的。数寄屋橋でのハンストの現場にハイヒールを鳴らして現れる姿など、その姿が鮮やかにイメージできるよう描かれているという気がします。イタリアかギリシャの映画監督が映画化したら、よい映画になりそう に思うのですが…。

<人生の親戚>とは、ある外国語で「悲しみ」のことを指すそうです。来てほしくないと思っても、一生付き合いを続けなければならないもの、そういう意味があるとのこと。1989年の作品。 第一回伊藤整文学賞受賞。(新潮文庫、440円)

両親が数カ月に渡って海外で生活する間の、兄イーヨーと妹マーちゃんの経験を描く短編集。もちろん映画『静かな生活』の原作でもある。大江作品として異色なのはマーちゃんの視点で描かれている点。映画と併せてお楽しみください。1990年の作品。(講談社、1300円)

<収録作品>

静かな生活

この惑星の棄て子

案内人(ストーカー)

自動人形の悪夢

小説の悲しみ

家としての日記

「燃えあがる緑の木」三部作の直前に刊行された短編集。臭い言い方になりますが、透明感のある哀しみに満たされた小説群という印象を受けました。どれも面白かったのですが、特に表題作と「茱萸(ぐみ)の木の教え・序」がよかった。表題作は、「僕」が学生時代に家庭教師として教えていた繁君と僕と、ギー兄さんのような繁君の叔父さんの物語。ちょっと『日常生活の冒険』の学生時代版という感じもあります。

さて、これまで大江作品を読みながら(特に『取り替え子』において)、私小説のようなスタイルでリアリティを持たせながらフィクションを書くということにしばしば引っかかりを感じることがあったのですが、本書を読んでいて「これは大江さんの作ったスタイルであって、このようなスタイルのものとして読むべきものなのだ」と納得する気持ちになりました。勝手な納得かもしれませんが。

火をめぐらす鳥:(私の魂)といふことは言へない/その証拠を私は君に語らう―昭和初期の詩人・伊東静雄(1906-53)の詩の引用に始まるこの小説は、この詩にまつわる学生時代の思い出を語っていき、最後は現在の時間においての意外な形での詩の再現めいた出来事で閉じられる。

(2001.2.25記す)

「涙を流す人」の楡:子供のころ、「僕」は見知らぬ人たちが森の近くで行っていた埋葬の場面に出くわす。そのことに関連する出来事によって長い間とらわれていた罪障感を、有能な外交官であるN大使の分析により解きほぐされる。

宇宙大の「雨の木」:新しい小説の語り口(ナラティフ)を求めて懊悩する「僕」のもとへ、かつて『「雨の木」を聴く女たち』に書いたペニーとアガーテが現われ、高安カッチャンの息子ザッカリー・K・高安の新作レコードの発表会に協力するよう求めてくる。「僕」はペニーから、高安カッチャンの遺稿を助けにザッカリーが音楽を作ってきたという話を聞き、「僕」自身の新作へ向けた始動を感じる。

夢の師匠:音楽家Tからオペラの台本を依頼された「僕」は、戦争中のある記憶を元に物語を構想する。その記憶とは、村にやってきた「夢を見る子供」と「夢を読む人」の二人組に関する断片的なもの。そこから構想されるのは、時代を現代に移した、予知夢を見る若者とそれを読み取る男、そして男の代わりに夢を読むことになる娘の物語。若者は、人類が地球を諦めててエリートのみで他の惑星へ移住するという未来を予知し、娘とともにその移住に備えるコンミューンを組織するのだが予知し続けることで夢は別の様相を呈し、そのなかで若者は消耗を深めていく。

夢を見る者とそれを読み取る者という組み合わせは、のちの『宙返り』を連想させます。

治療塔:「夢の師匠」で「予知」された未来世界の物語。移住したエリートたちは、しかし、新しい地球の建設に挫折し、元の地球へと戻ってくる。見捨てられたはずの地球に残された人々は、懸命の努力で地球再建に成功しつつあり、帰ってきたエリートたちの支配を拒否する動きが現われる。

完全にSFの設定ですが、SFのテイストはなくて、やはり大江文学そのものという感じ。

ベラックヮの十年:ダンテの『神曲』のベラックヮのくだりを読むべく40を過ぎて発心した「僕」に個人授業をしてくれることになった若い女性「由木百合恵」の、恋愛と妊娠、そしてヤケクソの打開策。

ユーモラスな掌編です。

マルゴ公妃のかくしつきスカート:「僕」がテレビの取材で知り合ったテレビカメラマン「篠君」と、彼が愛するフィリピン人女性マリアの話。マリアが絶対に開けない鞄の中身にある疑いをもった篠君は、「僕」に取材した際に耳にはさんだマルゴ公妃のことを教えてほしいと言ってくる。マルゴ公妃は、スカートのかくしポケットに、亡くなった愛人たちの心臓を入れていたと伝えられているという。

これもちょっとユーモラスな軽めの話。

僕が本当に若かった頃:大学生の「僕」が家庭教師として教えることになった「繁君」は、「僕」に書いてもらう自動車旅行の小説のアイデアを構想し、その取材を目的に、二人で北海道へ自動車で旅行することを提案する。しかし、その実現のために「僕」が免許を取ろうとしたところ、視力の問題でそれが不可能であることが明らかになる。「繁君」は、隠遁者のような生活を送る叔父の靖一に同行を依頼する。靖一は出征していた中国で経験した重い過去を抱えていた。二人の旅行は、靖一と、途中から同行した女性の二人の事故死に終わる。一人生き残った「繁君」は、その事故の秘密を抱えながら亡命するかのように米国に移り住み、苦学の末、研究者としての地位を米国の大学で得て、35年のブランクを経て「僕」へと手紙を送る。

大江文学ならではの意匠と深い味わいに富む作品です。ただ、ひとつ納得いかない点があります。「繁君」は、事故の際、靖一叔父が助手席から足を伸ばしてブレーキを踏もうとしたとずっと思い込んでいた。しかし後年、車を運転しながら自分の長年の勘違いに気づく。叔父はブレーキではなくアクセルを踏んでいたということに。つまり、あの事故は、叔父自身が望んで起こしたものだった。しかし、靖一のような人物が高校生の甥と、たまたま同乗することになった女性とを巻き添えにするだろうかと、疑問に感じるのです。たとえ深く酔っていたとしても。皆さんはどう思われるでしょうか?

ところで、靖一を死に至らしめた苦しみは、彼が中国で兵士としてやったことに関わっています。その具体的な内容は描写されませんが、繁君は「事実だけがもつグロテスクな愚かしさの恐ろしいこと」と表現します。日本軍兵士の中国での加害経験については、多くの証言がありますが、たまたまいま読んでいる「中帰連 第45号」に元日本兵・金子安次氏の談話が掲載されているので、一部を引用しておきます。

――金子さんは刀で首を斬った経験はないのですね。

金子 ない。兵隊は銃剣した持っていない。(後略)

――首を斬る場面は何度も見ているんですね。

金子 何度も見ている。首を斬るときは、手を後ろで縛るんだよ。そうすると、体が前に出て、首が前に傾く。うまい人だと一回でスパッと斬れるが、下手にいくと半分くらいしか切れない。そういうのを見ているうち、首は刀を持っている将校しか斬れないから、兵隊も、自分も首を斬りたいなと思い始める。そして何を思いつくかというと、押し切りってあるでしょ。そこに首を入れて斬るの。こういうふうにして、我々は部落民の農民の首を斬った。

――そういうふうに、首を斬りたいと思うようになったのは、何年目ぐらいからですか。兵隊になった初めの頃は、人を刺すのも怖かったわけですよね。

金子 三年目ぐらいからかな。初めはそりゃあ、誰でも人を殺すことはいやですよ。でもだんだん慣れてくる、人を殺した方が、あいつはたいした奴だと思われるわけでしょ。そう思われたたいから、みんなやる。そして、たいした奴だと思われると、階級が上がっていく。すると親兄弟も喜び、村に帰っても名誉にになると思うから、ますますやる。だから古い兵隊は、ほとんどみんな人を殺してるよね。

茱萸の木の教え・序:『河馬に噛まれる』に収められた「四万年前のタチアオイ」の後日譚。病に伏せた「タカチャン」が亡くなったあと、「僕」は彼女の遺稿を読みながら、タカチャンの晩年における生き方、人生を通じての運命との向き合い方を知ることになる。(哀しみと美しさに溢れる小説です。)

(2009.2.11に追記)

「魂のこと」をしたいと願う隆は、父「総領事」の故郷である谷間の村で農場運営を始める。「屋敷」のおばあちゃん(オーバー)の語る村の伝承を口伝されることもしていた彼は、オーバーによって新しい「ギー兄さん」と呼ばれることになる。村人からヒーリングパワーがあると信じられていたオーバーの死に伴うある出来事により、オーバーの能力を受け継いだことになってしまった新しいギー兄さんは、彼を慕う若者の集りや病気の子供、その母などから「救い主」としてあがめられるようになる。ギー兄さんもそれに応えようとする。しかし彼に反感をいだいていた村人との緊張感が高まり、あることをきっかけにギー兄さんは失墜する。

この物語は、いわば「懐かしい年への手紙」の続編です。サッチャンという、男性から女性へと肉体の変化を遂げた人物の一人称で語られます。最初の三分の一くらいがなかなか読み進めなかったのですが、それ以降は面白く、引き込まれて読みました。新しいギー兄さんの「説教」が、とても心にしみるのです。 なかでも、病気の床にある少年に向けた次の言葉。

――その前の永い時と、その後の永い時とに対してね、やはりその中間の、相対的には短い、この世界に生きている時間が大切なんだね。それでいて、ほとんど永遠に近いほど永い時間の前では、十四年と八十年の差は絶対的な問題ではないのじゃないか? そうであるならば、そこから一歩踏み出してさ、私にはこういう気がするんだよ。永遠と対抗しうるのは、じつは瞬間じゃないか? ほとんど永遠にちかいほど永い時に対してさ、限られた生命の私らが対抗しようとすれば、自分が深く経験した、一瞬よりはいくらか長く続く間の光景を頼りにするほかないのじゃないか?

1993年(平成5年)、「新潮」9月号に掲載。単行本は同年11月新潮社から刊行。

サッチャンとともに教会を再出発させたギー兄さん。引退した総領事、大学生の伊能三兄弟とそのガールフレンド、かつて敵対していた亀井さん、ザッカリー・K・高安、音楽家の泉さんらの参加により教会の活動は活発化する。亀井さんの資産提供によりテン窪湖岸への礼拝堂建設も実現する。”集中”と呼ばれる教会の祈りのスタイルやRejoice!という呼びかけも定着していく。

治療を拒否してテン窪の人造湖畔で最後の日々を送った総領事の葬儀が礼拝堂で催される。その際のギー兄さんの説教、教会メンバーによる音楽演奏、これがこの本での教会活動のピークをなす。そういったことを経て、教会の進む先をより明確にギー兄さんに示してほしいという参加メンバーの期待が高まる 。しかしギー兄さんは教会の信仰の内容、展望、祈りの言葉を模索するところから先へ進むことができず、ついには…。

第一部同様、語り手はサッチャン。神を見出せない状態での信仰、信仰のないものの祈り、そのような議論が繰り返し出てきます。これは宗教へ限りなく近づきながらもぎりぎりのところで躊躇する作者自身の思想の反映でしょうか。躊躇というよりは、そのぎりぎりの位置こそが、あるべき姿であると主張しているようにも感じられました。1994年(平成6年)、「新潮」6月号に掲載。単行本は同年8月新潮社から刊行。

ギー兄さんに絶望したサッチャンは教会を去り、K伯父さんの伊豆の別荘で生活を始める。マユミさん、岡さんなどと知り合い、性的な体験を経て内省を深める。ギー兄さんはかつて所属した政治組織の対立セクトの襲撃を受け、車椅子の使用を余儀なくされるが、教会はさらなる発展をとげ、サッチャンは呼び戻される。伊能三兄弟の組織する農場グループ、不識寺の松男の率いる巡礼団、教会本部はいつしか分裂の様相を呈する。教会統合を という教会員の求めに、ギー兄さんは最終的な決断を迫られるが…。

三部作の最後の物語ですが、さらに視点を引いて俯瞰するなら、『懐かしい年への手紙』と『宙返り』も含めたスーパー三部作の第二部完結編というふうにも見えます。大江さんは大きな物語を構築したのだなあと、感慨を覚えます。1995年(平成7年)、「新潮」3月号に掲載。単行本は同年3月新潮社から刊行。

家族や周りの人物を描いたエッセイ集。ノーベル賞受賞直後の発行だったこともあって、ベストセラーになった一冊。挿し絵の水彩画は奥さんである大江ゆかり(伊丹十三監督の妹)の作。老年にさしかかった作者のやさしい眼差しが胸にしみます。1990年〜1995年の作品。(講談社、1600円)

<収録作品>

つらいかた

謹直なユーモア

ジャスト・ミート

同情トイフコト

受容する

ああ、いま、わが故里には燈火が……

その人らしさ

仕方がない、やろう!

アイデンティティーの裂け目

どのかぞくもおんなじです

異人

吟味された言葉

障害者の十年

優情 その1

優情 その2

ザルツブルグ・ウィーンの旅 その1

ザルツブルグ・ウィーンの旅 その2

声の表情

泣き叫ぶ魂

すべてダメでし(す)た

『恢復する家族』の続編となるエッセイ集。ノーベル賞受賞にまつわるエピソードや映画『静かな生活』の話など、ミーハー大江ファンの私には大いに楽しめました。みなさんはどうでした?

ノーベル賞受賞の反動か、最近は大江批判の言説が増えてきたように思いますが、本書の「そんなことをして、何になる!」は、そういった批判に対する大江氏の回答として読むことができます。1995年〜1996年の作品。(講談社、1600円)

<収録作品>

ゆるやかな絆

マエストロの涙

ベーコン

熊が出て来るまで

今日で終わりということ/不思議な気がするね

後期のスタイル

「道徳」という言葉

ニルスと『源氏物語』

そんなことをして、何になる!

国際エミー賞

黄昏の読書 その1

黄昏の読書 その2

黄昏の読書 その3

黄昏の読書 その4

『静かな生活』をめぐる二通の手紙

私が、もう、闘いましたからね!

Upstanding

ディーセントな食事

「感情」、「感情的」というのではなく

発願、発心

表題のノーベル賞記念講演ほか、全部で九つの講演を収録したもの。講演なので、大江氏の文章としては平易だし、ところどころユーモアも交えてあるので、読みやすい。読みやすいからといって、内容がわかりやすいかというと、必ずしもそうではないのだが…。

ノーベル賞記念として1994年にストックホルムで大江氏が行った講演である「あいまいな日本の私」。この題名は、もちろん川端康成の同講演の題名「美しい日本の私」を意識して付けられたものだが、当時まだ大江作品を読み始めたばかりだった自分は、パロディなのだろうかという疑いを持った。もっと言えば、一種の悪ふざけのような感じを受けたのだった。そういう疑惑を抱きながら、新聞に掲載された全文を流し読みした、そんな記憶がある。正直なところ当時は、内容はあまりわからなかった。流し読みでわかるような内容ではないし、大江文学をある程度読み込んでいないとピンとこない話もかなり含まれているのだから、それは当然の結果だったろう。

今回あらためて読んでみて思ったことは、このパロディめいた題名は、きわめて真摯な思いに基づいて付けられたものだということだ。日本人作家として文学賞を受賞した氏にとって、先達である川端康成に思いをはせるのは自然なことだし、しかもなお川端と自らの文学の方向性の違いということも考えざるを得ないことだと思う。大江氏はこう言っている。

このような現在を生き、このような過去にきざまれた辛い記憶を持つ人間として、私は川端と声をあわせて「美しい日本の私」ということはできません。(中略)それは私が自分について、「あいまいな日本の私」というほかにないと考えるからなのです。

このノーベル賞記念講演は、文学者がこのような場で語り得る最大限に政治的な内容であるとも感じられる。これは大変勇気のいることだろうとも思う。実際、この後、大江氏に対する保守派論壇からの攻撃は激化したのではなかったか。

他の講演では、『黒い雨』を題材に井伏鱒二の文学の素晴らしさを語る「井伏さんの祈りとリアリズム」が印象に残る。なんというか、小説家にしてはじめて語ることのできる井伏鱒二論という気がする。

「新しい光の音楽と深まりについて」という講演で、大江氏が浪人時代に神奈川県の藤沢で下宿していたという話が出てくるが、これは初耳だった。(岩波新書、ISBN4-00-430375-3、620円)

<収録作品>

あいまいな日本の私(1994年12月)

癒される者(同10月)

新しい光の音楽と深まりについて(同10月)

「家族のきずな」の両義性(同11月)

井伏さんの祈りとリアリズム」(同11月)

日米の新しい文化関係のために(1992年5月)

北欧で日本文化を語る(同10月)

回路を閉じた日本人でなく(1993年5月)

世界文学は日本文学たりうるか?(1994年10月)

『大江健三郎小説』(全集)の配本に添えられていた月報をまとめたもの。1996年〜1997年にかけて書かれた。大江氏自身の小説の方法論や小説を書く理由が真摯に解き明かされている。「六章 引用には力がある」などは、氏の引用の多さを不思議に思う人には、大いに納得のいく内容だろう。

小説ではない大江氏の文章もまた独特の文体だが、小説とは違った切れ味が感じられて魅力的。(新潮社、1400円)

<目次>

一章 しずくのなかに/別の世界がある

二章 ぢやあ、よろしい、僕は地獄に行かう

三章 ナラティブ、つまりいかに語るかの問題

四章 詩人たちに導かれて

五章 この方法を永らく探しもとめてきた

六章 引用には力がある

七章 森のなかの祭りの笑いから

八章 虚構の仕掛けとなる私

九章 甦るローマン主義者

十章 小説家として生き死にすること

ノーベル賞受賞から5年目の1999年6月に刊行された書き下ろし作品。いったんはもう小説を書かないと宣言した大江氏の、小説復帰第一作目でもある。

瞑想によって神との交信を行うという師匠(パトロン)、彼が瞑想後に語るウワゴトめいた言葉を聞き取る案内人(ガイド)。彼らはテロへと暴走する教団内の急進派を押さえるために自らの教義を否定し、すべて冗談だったと「宙返り」を行う。それから10年後、彼らは活動を再開する。物語は、それぞれさまざまな経緯で彼ら二人とかかわり合うことになる四人の視点が入れ替わりながら語られていく。

読み終えて数日経ついまもなお、読後の余韻が続いており、客観的に語ることができません。とても面白ということだけは保証します。(講談社、上下巻ともに2200円)

<上巻>

序章 犬のような顔の美しい眼

第一章 百年

第二章 再開

第三章 宙返り

第四章 R・S・トーマス講読

第五章 モースブルッガー委員会

第六章 案内人(ガイド)

第七章 聖痕

第八章 新しい案内人(ガイド)が選ばれる

第九章 そのなかにすべてが書かれていながら、生きることはそれを書きつづけることである本

第十章 通夜躁病は果てしなく続く(一)

第十一章 通夜躁病は果てしなく続く(二)

第十二章 新しい信者のイニシエーション

第十三章 追悼集会のハレルヤ

第十四章 なぜ、いま師匠(パトロン)は帰ってきたか

第十五章 積年の疲労

第十六章 臨床家

<下巻>

第十七章 場所には力がある

第十八章 受容と拒否(一)

第十九章 受容と拒否(二)

第二十章 「静かな女たち」

第二十一章 童子の蛍

第二十二章 よな

第二十三章 「技師団」

第二十四章 聖痕はいかに受けとめられたか

第二十五章 テン窪を舞台とする芝居

第二十六章 未編集ビデオのような人間

第二十七章 「新しい人」の教会

第二十八章 奇蹟

第二十九章 教育

第三十章 案内人(ガイド)の思い出

第三十一章 夏の集会

第三十二章 師匠(パトロン)のために

終章 永遠の一年

(1999/8/19)

『宙返り』から1年半を経て刊行された書下ろし作品。まずは帯の言葉を引用しよう。

――自らの意志で向こう側へ行ってしまった友−義兄の映画監督……

――私の一生の作品の中で、最も大切な三作のひとつであると思います。 著者

作家である主人公の古義人(こぎと)は、高校時代からの友人で義兄でもある吾良(ごろう)から送られた膨大な量のカセットテープ――それには古義人へ向けた吾良の独白が録音されている――を聞いたその夜、妻であり吾良の妹でもある千樫(ちかし)から吾良の自死を知らされる(いうまでもなく吾良とは、伊丹十三のことだ)。

この小説では主に二つの時間が描かれる。一つは、吾良の自死前後の古義人や家族の生活。そこでは、古義人は吾良から送られたテープに夜毎聞き入り、吾良の語りかけへ古義人が返答するという”対話”が中心となる。古義人のベルリンでの生活も含まれる。もう一つは、”対話”や古義人の回想を通して描かれる、古義人と吾良が高校生だったころの生活。そこには、それぞれ独特の人格であった二人の出会いや日常からはじまり、二人の生涯にとって大きな経験となるある事件までが含まれる。そして最終章においては、視点は千樫に移り、大きな展開が提示される。

刊行される前の情報から、伊丹十三の自死や大江夫人の”独立”が描かれているということだったので、大いなる関心を持って読んだ。感想は、大江作品であるからして一言で言えるような単純なものではないのだが、感じたことを列挙してみた。

・『宙返り』に続いて、三人称の視点で書かれている。

・最終章では千樫(ゆかりさん)が中心に描かれている(これまでになかったことだ)。

・本多勝一氏との関係が大江さんにとって心の大きな負担になっているということが感じられる。

・「あなたのファンクラブのインターネットに帰国スケジュールが載っていたので」(p.209)は、このサイトを指したものだろうか? 昨年末から今年前半にかけては、何度か掲示板のプリントアウトを送ったりサイン会に行ったりと、積極的にコンタクトを取らせてもらっていたので、たぶん間違いないだろう。嬉しい反面、登場の仕方としてはちょっとネガティブな印象を与えるものなので、ちょっと複雑な気持ちもある。

・ラストの一文を他の作家の引用で終えてしまうというのは、小説として異例のことだと思えるが、ブッキッシュな大江さんらしいという気もする。あのラストシーンにぴったりくるものとしてはあの言葉以外にはないと、大江さんが考えたということだろう。

・ああ、それにしても、この小説に登場する、吾良が絵コンテまで書いていたという映画が、そのような絵コンテが実際にあって伊丹十三によって実際に映画化されていたらなあと強く思う。

・最後の意外な展開、「なぜ?」という感じさえする意表をつく展開は、『宙返り』と通じるものがあるように思った。

・身近な人間の自死は、残されたものの心に大きな疑問符を植え付けていく。それが伊丹十三のような異能の人であれば、なおさらのことだろう。それを解消するには長い年月がかかるか、あるいは一生抱えていくことになるような深いものであろうと思う。

・フリーダ・カーロの絵、ランボーの『別れ』、モーリス・センダックの絵本、がほしくなった。伊丹十三の『たんぽぽ』と『お葬式』がまた観たくなった。

・小説なのだからあまり現実と結びつけるべきではないかもしれないが、どこまでが実際にあったことなのだろうと気になる。高校時代の出来事や、吾良(伊丹十三監督)からカセットテープを送られたこと、その内容など。作家になって以降のテロルのことは創作だとは思うが。伊丹監督へのやくざの襲撃や自死なども含めた現実世界の出来事を物語の枠組みとして用いながら、そこへ創作を混ぜ込むというのは、ある意味ではちょっとずるいという気がしないでもない。

・二回読んでみた。傑作なのかそうでないのか、わからなくなってしまった。二回目も引き込まれて読んだことは確かなのだが、その引力が小説としての質の高さによるものなのか、自分の野次馬的関心に起因するのか、それがよくわからなくなってしまった気がする。もしこの小説の登場人物が、伊丹十三、武満徹、大江健三郎、ゆかり夫人、大江光といった実在の人間とは別物として語られていたとしたら、引力は減らないだろうか。しかしそういうことと切り離して現在の大江文学は存在し得ないのだとしたら、そういうシミュレーション自体が無意味なことかもしれない。

・いや現実と切り離したとして、この小説がつまらなくなるということはないだろう。自分の野次馬的関心によって、この小説に対する「読む気」が少し上乗せされたというぐらいの感じではないか。

(ISBN4-06-210473-3、講談社刊、1900円)

<目次>

序章 田亀のルール

第一章 Quarantineの百日(一)

第二章 「人間、この壊れやすいもの」

第三章 テロルと痛風

第四章 Quarantineの百日(二)

第五章 試みのスッポン

第六章 覗き見する人

終章 モーリス・センダックの絵本

(2000/12/10記す、 2000/12/12、2001/1/7改訂)

小学校の高学年や中学生くらいの年代を意識した、子供向けエッセイ集。大江氏は、自身の経験を紹介しながら、生きていくこと、成長していくこと、学んでいくことのための確かな智恵を子供たちに伝えようとしている。

大人でも読む人の限られている大江氏の本が、はたして子供に読まれるか、読めるものなのか、と聞かれれば、うーむとうなってしまいそうだが、例えば中学の国語の授業、あるいは道徳(そういう授業はあるのだろうか)の時間に、この本の一編を取り上げてクラス全員が読めば、何割かの子供たちは、大江氏のメッセージを素直に受け止めることができるのではないかと思う。なぜなら、このエッセイ集において、大江氏の文章はシンプルだし、子供が面白がるような工夫が凝らしてあると思うのだ。そしてなによりも、大江氏が伝えようとしているメッセージは、いまの子供たちにとっても関心があるはずの内容だからだ。

その端的な例は、「取り返しのつかないことは(子供たちには)ない」というエッセイだろう。「子供によって、もう取り返しがつかない、ということはない。いつも、なんとか取り返すことができる、というのは、人間の世界の「原則」なのです」と大江氏はいう。いまこの瞬間、大人からそう語りかけられることで救われた気持ちになる、そういう状況に追い込まれている子供たちは大勢いるのではないだろうか。

(ISBN4-02-257639-1,朝日新聞社、1200円)

<目次>

なぜ子供は学校に行かねばならないのか

どうして生きてきたのですか?

森でアザラシと暮らす子供

どんな人になりたかったか?

「言葉」を書き写す

子供の戦い方

シンガポールのゴムマリ

ある中学校での授業

私の勉強のやり方

人の流れる日

タンクローの頭の爆弾

本を読む木の家

「うわさ」への抵抗力

百年の子供

取り返しのつかないことは(子供には)ない

「ある時間、待ってみてください」

(2001.6.20記す)

「すばる」2001年3月号に掲載された井上ひさし氏・小森陽一氏との鼎談と作品案内(榎本正樹氏による)に加え、大江氏による「小説家自身による広告」「小説の神話宇宙に私を探す試み」という書き下ろしのエッセイ2本、シンポジウム「ノスタルジーの多義性」「読むための大江健三郎年譜」(篠原茂氏による)を収録したもの。巻頭には「大江健三郎アルバム」と銘打った20点の公私両面の貴重な写真も掲載されている。全体に史料価値の高い本だと思う。

井上ひさし氏・小森陽一氏との鼎談やシンポジウムの記録は、肩のこらない読み物という感じで楽しめる。エッセイ「小説の神話宇宙に私を探す試み」は、大江氏の小説家としての文学的苦闘の歴史を自ら語ったものだが、非常に興味深かった。地方の伝承や父親のことをゆがんだ形で小説に生かしたことによる母親との精神的対立があったこと、それが最終的には和解にいたったこと、という話は初めて知った。私小説のように見えながら私小説として書いていない小説のスタイルについての説明も出てくるが、これも説得力のあるものだった。

「読むための大江健三郎年譜」は、年譜にその時々の大江氏の文章を挿入したものだが、大江氏のたどってきた道がよく俯瞰できる資料になっていると思う。大江氏が文学的にまた政治的に時代に対しどれだけ強く関わってきたかがわかる。(ISBN4-08-774540-6、集英社刊)

(2001.9.14記す)

指揮者小沢征爾氏と大江氏の対談。2000年8月に長野県奥志賀高原で行われた2回の対談(これらは読売新聞紙に掲載された)と、2000年12月に成城の大江氏の自宅で行われた対談を収録したもの。プロによるその専門分野の現場の解説というのは、つねに面白いものなのだが、この二人の対談にもそれを感じた。二人とも芸術分野の世界的巨匠であるわけだが、芸術ではあってもやはりその分野のプロという言い方もできると思うのだ。文学のプロフェッショナル、音楽のプロフェッショナル。で、二人ともいわば世界最高峰のプロ、プロ中のプロであって、余人の知らないその分野の高度な技術、工夫、苦労について長年の経験を通じて知っている。それを互いに紹介しつつ、相手のそれを自分のそれと対比させながら理解していく、そういう過程がこの対談には現れていると思う。

長野オリンピックで小沢征爾氏が世界の人を同時に参加させて1つの曲を演奏するというオープニングをやったが、あれには小沢氏と長野の地元の人との以前からの長い結びつきあって実現したことだったというエピソードを小沢氏が紹介しているのだが、これが感動的だった。

全体を通じて二人は、個人が個人でしっかりと立つことの大切さを繰り返し述べていた。それがいまの日本に欠けていることで、そのことから日本の先行きに不安を感じているようだ。この特別な二人から見たら、どんな日本人だって物足りなく見えるような気もするのだが、自分としては、個としてやっていけというメッセージはしっかりと受け止めたいと思う。(ISBN4-12-003180-2、中央公論新社刊)

(2001.9.23記す)

最近5年間に新聞や雑誌に発表したエッセイをまとめたもの。一つ一つのエッセイは短いものだが、「前口上」で大江氏が記しているように「エッセイごと「小さな物語」を作るスタイルができあがって」おり、それぞれに感動や味わいがある。タイトルは聖書の「ロマ書」の「斯くのごとく御霊も我らの弱を助けたまふ。我らは如何に祈るべきか知らざれども、御霊みづから言い難き歎きをもて執成し給ふ」に由来する。

<目次>

『言い難き嘆きもて』のための前口上

I プリンストン通信

プリンストンの光

日本人のモラリティー

共通の言葉を作ること

『ヒロシマ・ノート』仏訳

鄭義との食事(*「鄭」は実際の文字が表示できないので代用として使っています)

トニ・モリソンと『ハックルベリー・フィンの冒険』

学生たちと食事して

帰国して思うこと

II 人生の細部

オカルト的な「偽態」

クジケぬ人の余裕

具体化される祈り

「遅筆」を推理する

慨嘆するだけでなく

約束について

わが精神は怒りに駆られ

家としての文法

日をとらえよ

「取り返しつかぬ」はずなのに

新しい人

プルースト嫌い

おっちょこちょいのとこ

初歩的な算数

一つの秘密

牛の尾

日本人びいき

公、おおやけ

日本語の練習

ディケンズびいき

精神的鎖国

取り替え子

公正な翻訳

水滸伝

本の推薦

追悼記事

センチメンタリズム

紡錘形

III 沖縄の「魂」から

三十年ぶりの「沖縄ノート」

「美しい言葉」の行く末

壊れがたく強きもの

大正天皇のクスノキ

自分を歴史に近づける

海上ヘリポートの「城」

ジュゴンと「風景体験」

「反復帰」論の照らす明日

「日本問題」として解く

IV 言い難き嘆きもて

武満徹のエラボレーション

もうひとりの師匠へ

「希有な人だった」

この人に導かれて祈る確かさ

宇宙にとどまる花

安江良介、志のリアルな持続

微笑しながら、あるいは視線をそらして真面目な顔になって

大岡昇平さんは生きている

『死霊』の終わり方

V 自作をめぐって

マイアミ書籍市、自作朗読

ドイツの朗読会で

ユマニスムに向かって

すでに懐かしい本

宙返り

『宙返り』をめぐる七つの即興

センダックの贈り物

記憶してください。私はこんなふうに書いてきたのです。

(ISBN4-06-210778-3、講談社刊)

(2002.1.20記す)

『言い難き嘆きもて』と同時発売となった本。『言い難き嘆きもて』が最近のエッセイをまとめたものであるのに対して、こちらは講演や評論を収録してある。

大江氏の評論というと、自分は『ヒロシマ・ノート』『沖縄ノート』の2冊を連想するのだが、あれらに比べると大変読みやすくなっている。読みやすい・わかりやすいからといって、そこに表現されているものもあっさりとしているのかというとそうではなくて、底を流れる思いの熱さは『ノート』から同じように続いていると自分には感じられた。

そういう構図は、題名の言葉にすでに表れていると思う。「鎖国してはならない」とは、文学者にはしてはずいぶんシンプルな主張ではないか、という印象を与えかねない言葉だが、大江氏はこれを次のように説明している。

「いまこの本を編集して見出すのは、幾つもの主題がしだいに収斂してきているということです。それは生涯の終幕にさしかかって、私がこれを人に語りたい、この国の同胞にも、また外国人に向けても、と望む――つまりわれわれの惑星(プラネット)のすべての住人に向けて、ということになりますが――主題が、いまや一行にまとめることすら可能だ、ということです。つまり、日本人は「鎖国してはならない」という一行の日本文に。」

大江氏の文章を読むことは常に喜びを伴うものだが、喜んでばかりいるのではなくてそのメッセージを受け止めなくてはならないという気持ちにさせられる。(2002.2.1)

<目次>

『鎖国してはならない』のための前口上

宗教的な想像力と文学的想像力(プリンストン大学東アジア研究所シンポジウムにて)

ヨーロッパの日本研究へ(ブタペスト、ヨーロッパ日本研究協会総会にて)

丸山眞男の言語作用(カリフォルニア大バークレイ校にて)

「新しい人」に向かって(カリフォルニア大バークレイ校にて)

本当の開国を「始造」する(国際基督教大学50周年フォーラムにて)

「ヒロシマの心」と想像力(『核と人間』より)

懐徳堂から東海村まで(関西学院大学「フォーラム・21世紀への創造」にて)

ベルリン・レクチュア(ベルリン、ルネサンス劇場にて)

北京講演2000(北京中国社会学院にて)

きみたちにつたえたい言葉(渋谷幕張中学「フォーラム・21世紀の創造」にて)

道徳的な態度とよく考える態度(同志社百二十五周年シンポジウム「共生の志」にて)

ここから新しい人は育たない(『世界』より)

1995年11月26日に小樽市民会館で開催された「児童文学ファンタジー大賞創設記念第二回文化セミナー・日本語と日本人の心」を記録したもの。第一部が河合隼雄氏の講演、第二部が大江さん、河合氏、谷川俊太郎氏のシンポジウム、第三部が谷川俊太郎氏のインタビュー。三者それぞれの互いへの敬意が気持ちよい。河合氏はカウンセリングで、谷川氏は詩で、大江さんは小説で、という具合に三氏とも日本語を使って仕事をしているわけだが、その仕事の現場で現れてくる外国語と日本語の違いについての意見が三者三様で面白い。また、第三部で谷川氏が述べている、書き言葉と話し言葉、公的言葉と私的言葉、建前と本音、この乖離が日本語では大きく、それが現代の日本語にとっての最大の問題だという指摘は正しいと思う。(2003.10.20記す)

主人公の長江古義人は、母親の死をきっかけに、母親の遺志にしたがい森の中の村へ長男のアカリとともに移り住む。妻の千樫は、『取り替え子』で描かれたとおりベルリンで、兄塙吾良の友だちであった女性浦の育児を助けている。故郷に戻った古義人は、アカリに、古義人の小説を研究している米国人女性ローズを加えた三人で、伝承の舞台の一つである十畳敷で暮らし始める。しかし、地域の人々は古義人を受け入れない。さまざまなレベルでの衝突があり、古義人はドン・キホーテのようにそのトラブルにむしろ自らぶつかり、「冒険」を重ねる。『取り替え子』で描かれた「アレ」のあった場所に建設されたホテルで計画されたシニア向けセミナー

の計画に古義人は巻き込まれていく。そのプロジェクトには、かつて左派文化人の運動としてあった「若いニホンの会」のメンバーも集められていた。いまや「老いたるニホンの会」ともいうべき面々と地元の住人とが渾然となったプロジェクトは、古義人の行動をきっかけとして思わぬ方向へとそのエネルギーを向け、物語は悲喜劇的クライマックスに至る。

主人公の長江古義人は、母親の死をきっかけに、母親の遺志にしたがい森の中の村へ長男のアカリとともに移り住む。妻の千樫は、『取り替え子』で描かれたとおりベルリンで、兄塙吾良の友だちであった女性浦の育児を助けている。故郷に戻った古義人は、アカリに、古義人の小説を研究している米国人女性ローズを加えた三人で、伝承の舞台の一つである十畳敷で暮らし始める。しかし、地域の人々は古義人を受け入れない。さまざまなレベルでの衝突があり、古義人はドン・キホーテのようにそのトラブルにむしろ自らぶつかり、「冒険」を重ねる。『取り替え子』で描かれた「アレ」のあった場所に建設されたホテルで計画されたシニア向けセミナー

の計画に古義人は巻き込まれていく。そのプロジェクトには、かつて左派文化人の運動としてあった「若いニホンの会」のメンバーも集められていた。いまや「老いたるニホンの会」ともいうべき面々と地元の住人とが渾然となったプロジェクトは、古義人の行動をきっかけとして思わぬ方向へとそのエネルギーを向け、物語は悲喜劇的クライマックスに至る。

新世紀になってから最初の小説は、前世紀最後の小説である『取り替え子』の続編となった。『取り替え子』の設定はそのまま引き継がれ、主人公も引き続き古義人が務める。現実世界の人物への批判や揶揄と思しき描写が多数見られる点も前作と共通している。ほぼ一気に読むことができたということからいうと、自分にとって面白い小説だったことは間違いない。しかし、どのように評価すればよいのかとなると、しばらく時間をおいて検討してみたいという感じもしている。(2002.9.30記す)

<目次>

序章 見よ、塵のなかに私は眠ろう

第一章 『ドン・キホーテ』とともに森に帰る

第二章 アヨ、アヨ、アヨ!

第三章 夢の通い路

第四章 「白骨軍団」との異様な冒険

第五章 「普通の人」の苦しみ

第六章 アレと痛風

第七章 子供のドン・キホーテ

第八章 「桃太郎」(ピーチボーイ)

第九章 残酷(クルーエルティー)とごまかし(ミスティフィケーション)

第十章 恋の達引

第十一章 西郷さんの犬を世話した「童子」

第十二章 神童寅吉の図像学(イコノロジー)

第十三章 「老いたるニホンの会」(一)

第十四章 「老いたるニホンの会」(二)

第十五章 失われた子供

第十六章 医師

第十七章 「自分の木」のルール

第十八章 「老いたるニホンの会」(三)

第十九章 喜びを抱け!(リジョイス)

第二十章 「銀月の騎士」と闘う

第二十一章 アベリャネーダの偽作

終章 見出された「童子」

(ISBN4-06-211465-8、講談社刊)

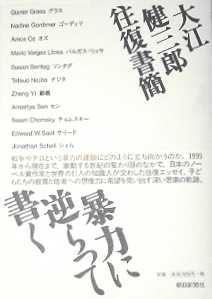

世界の11人の知識人と大江氏の往復書簡。大江氏が国内の時事や国際情勢についてどのように見ているかを知ることができる。作家というものがいかに敏感に繊細に時代の趨勢を感じとるかがうかがえ、興味深い。政治オンチや非現実的な理想主義であるように見られることの多い大江氏だが、極めて冷静に世界を見つめているのではないかという印象を持った。(2003.8.1記す)

世界の11人の知識人と大江氏の往復書簡。大江氏が国内の時事や国際情勢についてどのように見ているかを知ることができる。作家というものがいかに敏感に繊細に時代の趨勢を感じとるかがうかがえ、興味深い。政治オンチや非現実的な理想主義であるように見られることの多い大江氏だが、極めて冷静に世界を見つめているのではないかという印象を持った。(2003.8.1記す)

<目次>

ギュンター・グラスとの往復書簡

ナディン・ゴーディマとの往復書簡

アモス・オズとの往復書簡

マリオ・バルガス=リョサとの往復書簡

スーザン・ソンタグとの往復書簡

テツオ・ナジタとの往復書簡

鄭義との往復書簡

アマルティア・センとの往復書簡

ノーム・チョムスキーとの往復書簡

エドワード・W・サイードとの往復書簡

ジョナサン・シェルとの往復書簡

(ISBN4-02-257837-8、朝日新聞社刊)

『「自分の木」の下で』と同じく子供向けに書かれたエッセイ集。今回もゆかり夫人がイラストを担当している。

「新しい人」は、ここ何年か大江氏がよく使うキーワードとなっている。その意味は、子供たちには、対立するものを自らの肉体を通じて和解させる、そういう人間になってほしいということだ。その願いがこの本全体に込められている。

『「自分の木」の下で』と同じく子供向けに書かれたエッセイ集。今回もゆかり夫人がイラストを担当している。

「新しい人」は、ここ何年か大江氏がよく使うキーワードとなっている。その意味は、子供たちには、対立するものを自らの肉体を通じて和解させる、そういう人間になってほしいということだ。その願いがこの本全体に込められている。

『「自分の木」の下で』についても感じたことだが、ある意味でこの本はとても実用的というか、人間が生きていくうえで役に立つさまざまなアドバイスを提供してくれているという気がする。それは、よい大学に入るためのものでもなければ、ビジネスで成功するためのものでもなく、「新しい人」として成長するためのアドバイスだ。子供にとってばかりではなく、自分のような大人にとってもそれは有効なものだと思える。

「新しい人」になってほしいという大江氏の願いは、小説家としての仕事を締めくくる時期にある大江氏にとって、もしかすると大変に切実なものなのではないかという気がする。小説家として知識人として、最後に語り掛けたいのは子供たちであるし、子供たちに伝えたいのは「新しい人」にならないと世界の未来はないのだということ。(2003.11.21記す)

<目次>

黒柳さんのチンドン屋

頭をぶつける

子供のためのカラマーゾフ

数十尾のウグイ

電池ぐれで!

賞をもらわない九十九人

意地悪のエネルギー

ウソをつかない力

「知識人」になる夢

人の言葉をつたえる

もし若者が知っていたら! もし老人が行えたら!

忍耐と希望

生きる練習

本をゆっくり読む方法

「新しい人」になるほかない

(ISBN4-02-257866-1、朝日新聞社刊)

「「童子」といわれる特別な子供がよその世界に行きたくなると、「千年スダジイ」の根元のうろに入って、会いたい人、見たいものをねがいながら眠る。心からねがえば、会いたい人、見たいものの所へ行くことができる。」

「「童子」といわれる特別な子供がよその世界に行きたくなると、「千年スダジイ」の根元のうろに入って、会いたい人、見たいものをねがいながら眠る。心からねがえば、会いたい人、見たいものの所へ行くことができる。」

夏休みを森の中の村で過ごしていた真木(まき)、あかり、朔(さく)の三人兄弟がこの言い伝えを試してみようとしたことから始まる冒険を描いたファンタジー作品。

舞台は1984年の四国の森の村だが、三兄弟は「夢見る人のタイムマシン」に乗って120年前や80年後(その幅、二百年)の世界を訪れる。「いま」と深く関わっている過去と未来を見ることで、三兄弟は大切なことを学び、成長する。

『憂い顔の童子』 との関連が深い。『憂い顔』で古義人が書くことになっていた小説がこれだということを掲示板の指摘で知る。たとえば『憂い顔』には、「コギト、コギト、目をさまして、あの小説を書こう。森の奥に、とても巨大で複雑な機関のような夢を見る人が、横たわっている小説。「童子」たちは、森の夢を見る人から発して世界に出て行き、また森に戻って来る。永遠にそれは続く。コギト、コギト、あなたは永遠の時間に二百年の区切りをすることから、物語を作ろうと思い立った。」(『憂い顔の童子』p.519)という記述がある。『憂い顔』に出ていた新(あらた)とカッチャンの二人組み も再登場する。

ムー小父さんと新は、ちょっとギー兄さんっぽい。ムー小父さん、新、カッチャンは、森の奥にムー根拠地というコロニーを作る。

初期の大江作品を連想させるエピソードも登場し、大江文学の世界の大きな円環が閉じるという印象を受けた。

舟越桂氏の挿絵入り。(2003.12.18)

(ISBN4-12-003476-3、中央公論新社)

<目次>

1章 冒険を始める前と終わった後で

2章 ムー小父さんの秘密

3章 タイムマシンの約束

4章 「三人組」が同じシーンを思いだす

5章 おばあちゃんの絵に案内される

6章 タイムマシンの別の約束

7章 メイスケさんの働き

8章 ウグイの石笛

9章 戦争から遠くはなれた森の奥で

10章 人生の計画

11章 百三年前のアメリカへ行く

12章 メイスケさんからの呼びかけ

13章 中間報告

14章 未来に少し永く滞在する

15章 永遠のように暗い森

16章 タイムマシンの最後の約束

『取り替え子』『憂い顔の童子』に続く、長江古義人三部作の最後の作品。

『取り替え子』『憂い顔の童子』に続く、長江古義人三部作の最後の作品。

『憂い顔の童子』のラストで描かれた事故で入院している古義人の元へ、幼馴染の椿繁が現れ、古義人の家族の依頼もあって二人は軽井沢の隣り合った山荘で夏の間を共に過ごすことにする。しかし、繁のほうには、療養中の古義人を見守るということとは別に、ある大規模な計画に古義人を参加させるという意図もあった。その計画は東京都心の高層ビルに爆薬をしかけ、ビルごと破壊するというテロだった。繁の周辺に現れる謎めいた男女も含め、エリオットの詩などをめぐる文学論を交わす日々のなかでしだいに計画は実現へ向けて進められていく……。

計画の実現へ向けて物語は緊張感を高めつつ盛り上がっていくのだが、普通の小説のようには話は進展せず、計画は意表を突く形で結末を迎える。それ以降の部分は、作者の長い独白のように感じられた。

(ISBN4-06-213112-9、2005/9/講談社)

<目次>

序章 見よ、かれらは帰ってくる

第一章 「小さな老人(ゲロンチョン)」の家

第二章 エリオットの読み方

第三章 ミシマ問題に戻る

第四章 ヴィデオカメラに挑発されて

第五章 あいまいな軟禁

第六章 ミシマ=フォン・ゾーン計画

第七章 犬と狼の間(アントル・シヤン・エ・ルー)

第八章 ロバンソン小説

第九章 突然の尻すぼみ(アンチクライマクス)(一)

第十章 突然の尻すぼみ(アンチクライマクス)(二)

第十一章 「破壊する(アンビルド)」教育

第十二章 おかしなところが優位に立つ

第十三章 「小さな老人(ゲロンチョン)」の家が爆破される

第十四章 「おかしな二人組(スウード・カップル)」の合作

終章 「徴候」

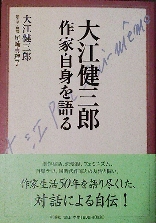

読売新聞の尾崎真理子氏による大江健三郎氏のインタビュー。目次を見るとわかるとおり、作家になる前から現在までの大江氏の創作活動や生活を時間軸に沿って振り返ったもの。創作秘話といってよいような話、プライベート

のこと、ゴシップ的な話題についてまで、かなり踏み込んだ内容となっており、作家としての大江氏はもとより、大江氏自身の人となりまで伝わってくる。

読売新聞の尾崎真理子氏による大江健三郎氏のインタビュー。目次を見るとわかるとおり、作家になる前から現在までの大江氏の創作活動や生活を時間軸に沿って振り返ったもの。創作秘話といってよいような話、プライベート

のこと、ゴシップ的な話題についてまで、かなり踏み込んだ内容となっており、作家としての大江氏はもとより、大江氏自身の人となりまで伝わってくる。

なお、このインタビューの主な部分は、2007年の正月に5夜連続でCS放送(日テレG+)にて放映され、DVDにもなっている。

<目次>

第1章 詩 初めての小説作品 卒業論文

作家生活五十年を目前にして

子供時代に発見した言葉の世界

伊丹十三との出会い

小説家を志す

渡辺一夫先生との交流

第2章 「奇妙な仕事」 初期短編 『叫び声』 『ヒロシマ・ノート』 『個人的な体験』

芥川賞受賞のころ

小説はこのように書き始める

「戦後派」への畏れと違和感

「安保批判の会」「若い日本の会」

「セヴンティーン」を読んだ三島由紀夫の手紙

一九六三年 長男・光誕生

『個人的な体験』刊行当時の評

第3章 『万延元年のフットボール』 『みずから我が涙をぬぐいたまう日』 『洪水はわが魂に及び』 『同時代ゲーム』 『M/Tと森のフシギの物語』

故郷の中学校にて

一九六〇年の安保闘争

『同時代ゲーム』をいま読み返す

メキシコ滞在時の刺激

『洪水はわが魂に及び』を文壇はどう受け止めたか

『M/Tと森のフシギの物語』のリアリティー

第4章 『「雨の木」を聴く女たち』 『人生の親戚』 『静かな生活』 『治療塔』 『新しい人よ眼ざめよ』

女性が主役となった八〇年代

『新しい人よ眼ざめよ』とウィリアム・ブレイク

『静かな生活』の家庭像

父という存在

第5章 『懐かしい年への手紙』 『燃えあがる緑の木』三部作 『宙返り』

一九八七年 分水嶺となった年

詩の引用と翻訳をめぐる考察

祈りと文学

主題が出来事を予知する

第6章 「おかしな二人組」三部作 『二百年の子供』

ノーベル文学賞受賞の夜

長江古義人という語り手

『二百年の子供』のファンタジー

どこからがフィクションか

聖性と静かさ

自爆テロについて

若い小説家たちへ

大江健三郎、106の質問に立ち向かう

あとがき

2006年6月から12月にわたってジュンク堂書店池袋本店にて行われた講義に、2006年4月29日の「エドワード・サイード OUT OF PLACE」完成記念上映会での講演を加えたもの。

第一部であるジュンク堂の講義は、大江氏がどのように本を読み、それが小説にどのように影響を与えてきたかを具体的に述べたものだ。取り上げている本は翻訳が多く、原書と翻訳本の対比のしかた、辞書の使い方といったことまで詳しく述べてある。聴衆を飽きさせないユーモアやエピソードも盛り込んである。総じて、教壇に立つ大江先生の授業を受けている、という気分になれる本だ。そのような内容でありながら、一回一回の講義がそれぞれ一つのエッセイのような形にもなっており、深い読後感を与えてもくれる。

第二部は、「「後期のスタイル」という思想」と題して、サイードの思想を紹介するもの。僕は完成記念上映会に参加しているので一度聴いている内容なのだが、すっとわかる内容というわけではないので、このように本の形で読めるのはありがたい。最後まで楽観的であり続けたサイード。しかし、その楽観主義は、絶望的状況をすべて了解したうえでの、意志の力によるもの。そしてそれに励まされるようにして「長い目でみれば希望はある」という大江氏。それが読む者を感動させ、励ます。

<もくじ>

第一部 生きること・本を読むこと

1 さようなら、私の本よ!

2 故郷から切り離されて

3 文体を読みとる、文体を作る。

4 ブレイクの受容に始まる

5 本のなかの『懐かしい年』

6 ダンテと『懐かしい年』

7 仕様がない! 私は自分の想像力と思いでとを、葬らねばならない!

第二部 「後期のスタイル」という思想 サイードを全体的に読む

私は「読む人間」として生きてきた。

(集英社 2007年7月10日 第1刷発行 ISBN978-4-08-774865-9)

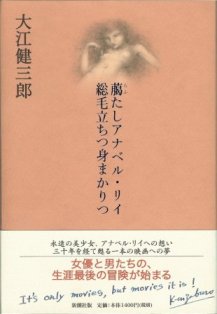

老人となったコギーが息子・光とともに歩行訓練をしているところへやってきた木守有。彼は、コギーの大学時代の同級生であり、サクラという国際派女優を主演にかつて1本の映画をコギーとともに制作すべく奔走した映画プロデューサー。木守は、サクラの「ある種の芸術家が死を前に選びとる表現」への協力を依頼するためにやってきたのだった――。

そんな出だしから、物語は30年前の出来事へとさかのぼる。いったい30年前に何があったのか。そしていま、老いた男たちと女優は何をしようとしているのか。

老人となったコギーが息子・光とともに歩行訓練をしているところへやってきた木守有。彼は、コギーの大学時代の同級生であり、サクラという国際派女優を主演にかつて1本の映画をコギーとともに制作すべく奔走した映画プロデューサー。木守は、サクラの「ある種の芸術家が死を前に選びとる表現」への協力を依頼するためにやってきたのだった――。

そんな出だしから、物語は30年前の出来事へとさかのぼる。いったい30年前に何があったのか。そしていま、老いた男たちと女優は何をしようとしているのか。

展開が面白く、登場人物もそれぞれ魅力的で、どんどん読み進むことができた。文章が平易で読みやすいせいもあるだろう。登場人物の名前は「おかしな二人組」三部作を踏襲しており、文体もその三部作で確立されたもの(さらに磨きがかかっている感じがするのは気のせいだろうか)。「臈たしアナベル・リイ 総毛立ちつ身まかりつ」というのは、エドガー・アラン・ポーの詩から取ったもので、この詩が小説のキーにもなっている。このような詩との関連付けの妙は大江文学ならではの面白さといってよいだろう。帯に「大江健三郎「後期の仕事」の白眉!」とあるが、まさにそのとおりだというのが、読後の印象。初出は雑誌「新潮」2007年6月号〜10月号。(新潮社 2007年11月20日 第1刷発行 ISBN978-4-10-303619-7)

妹のアサが母の遺言に従って提供する、父の遺品の詰まった赤革のトランクの手紙類をもとに、父の水死をめぐる問題を小説に書くべく故郷に戻った「私」(長江古義人)は、しかし、母が生前に仕組んだ処理により、小説を断念せざるをえなくなる。「水死小説」を素材とした演劇をもくろんでいた穴井マサオの劇団「穴居人(ザ・ケイブ・マン)」の計画も挫折することになるが、看板女優のウナイコは、アサなどバックアップを得て、みずからの主導で新しい演劇活動を発展させようとする。長江は、大めまいと名付けた深刻な体調不良、息子アカリとの前例のない衝突、妻の入院といった家庭の危機に見舞われるが、アサやザ・ケイブ・マンのメンバー、長江の父の弟子であった大横ら周囲の人々の助けにより難所を切り抜け、ウナイコらの大きな演劇プランに協力することになる。それは、かつてサクラ・オギ・マガーシャックが私財を投じて制作した映画『メイスケ母出陣』を、国家主義批判や女性差別糾弾の主題を強調した『メイスケ母出陣と受難』として舞台化するというもの。しかし、その主題を好ましく思わぬ勢力の動きも徐々に現れてくる――。

妹のアサが母の遺言に従って提供する、父の遺品の詰まった赤革のトランクの手紙類をもとに、父の水死をめぐる問題を小説に書くべく故郷に戻った「私」(長江古義人)は、しかし、母が生前に仕組んだ処理により、小説を断念せざるをえなくなる。「水死小説」を素材とした演劇をもくろんでいた穴井マサオの劇団「穴居人(ザ・ケイブ・マン)」の計画も挫折することになるが、看板女優のウナイコは、アサなどバックアップを得て、みずからの主導で新しい演劇活動を発展させようとする。長江は、大めまいと名付けた深刻な体調不良、息子アカリとの前例のない衝突、妻の入院といった家庭の危機に見舞われるが、アサやザ・ケイブ・マンのメンバー、長江の父の弟子であった大横ら周囲の人々の助けにより難所を切り抜け、ウナイコらの大きな演劇プランに協力することになる。それは、かつてサクラ・オギ・マガーシャックが私財を投じて制作した映画『メイスケ母出陣』を、国家主義批判や女性差別糾弾の主題を強調した『メイスケ母出陣と受難』として舞台化するというもの。しかし、その主題を好ましく思わぬ勢力の動きも徐々に現れてくる――。

筋だけ追うような荒い読み方をするならば、既視感を覚えるような物語と感じられるかもしれない。作中でも「老作家のあいも変わらぬ自己模倣」(p.19)、「この十年、十五年、長江さんのすべての長編がこの調子じゃないの」(p.352)といった言葉が現れる(後者の問いには、長江が「このような書き方でなければ、書くこと自体を持続できなかった」と応じる)。しかし、ある程度まともに読んでいけば、さまざまな意匠に気がつく。目立つのは文体の面での工夫。「私」による一人称の語りを基調としつつ、会話、電話、手紙、インタヴュー、日記、カードへのメモ、そして演劇の舞台でのセリフといったものが導入され、文体の多様化が図られている。物語の進行面でも、赤革のトランクの謎へと迫っていく展開、その中身の読み取り、アカリとのショッキングな衝突、大江賞を受賞した岡田利規氏のチェルフィッチュの舞台を思わせる「死んだ犬を投げる」芝居、変奏曲のように幾通りにも語られる父の水死、そしてどこかハードボイルドな雰囲気を漂わせる終章など、起伏に富んでいる。

作家の「老い」が随所に描きこまれているのも本書の特徴かもしれない。読書会ではHさんが、「老い」がテーマだと指摘していた。実際、長江ばかりでなく、妻の千樫、長男のアカリ、妹のアサらの老いに関する記述は随所にある。それは70代半ばとなった作者の目に映る日常の光景であり思いでもあろうと想像できる。

そう考えると、老作家にたとえば『日常生活の冒険』であるとか『万延元年のフットボール』のような若さの横溢する作品を求めるのは理にかなっていない。それは、ないものねだりというものだ。そのことは、長年の読者としては受け入れるべき前提だと思う。これは読後に強く思ったことの一つである。 (講談社 2009年12月17日 第1刷発行 ISBN978-4-06-215460-4)