第三日(9月14日・火曜日)

今日もいい天気、暑くなりそうである。3時過ぎに戻ってきた同室の人を起こさないようにそっと朝食に向かうと、この日はもずく汁ではなく普通のみそ汁だった。

玉陵

8時半過ぎにホテルを出発し、首里城公園の近くにある「玉陵(たまうどぅん)」に向かう。歴代の王と王妃がほぼすべて納められている陵墓である。戦争の時にかなり破壊されてしまったため、昔の資料を用いて往時の雰囲気を壊さないように修復されているが、積まれた石の新しさはなんともいたしかたがない。石垣の下の方は昔のままだという。さすがに朽ちているのか、だいぶ風化が進んでいるようで、珊瑚質の石灰岩に空気が入ったような穴が開いていて時代を感じさせる。ところが、案内してくれたおばちゃんは戦争の時の弾痕だと言っている。にわかには信じられないが、言われてみればそうなのかもしれない、と思う。

「玉陵」。中央が遺骸の洗骨を行う場所、左右が納骨場所。

「玉陵」からぶらぶら歩き、金城町にある石畳の坂道を下る。周囲は花に囲まれていて、気持ちのいい街並みだ。自動販売機がろくにないのもよい。道の半ばには、NHKのなんかの番組で使用された民家があり、番組を見ていた人は感心している。しかし現在も一般の方が住んでいるので、立ち入ることはできない。外から眺めるだけだ。

安座間ビーチで小休止

再びバスに戻ってしばらく走り、那覇から南東に20knほどの安座間ビーチでちょっと休憩する。中城からはずいぶん遠くに見えた久高島が、すぐ目の前だ。旧い神話によれば、永遠の楽園ニライカナイからやってきたアマミキヨが久高島に降臨したことで琉球の歴史が始まったという、重要な島である。しかも、島で生まれて島の男と結婚した女の人は、12年に一度の大祭「イザイホー」によって、全員が神になるそうな。沖縄の信仰をすべて凝縮したような島には、船ならば20分ほどで渡れるという。神話に彩られた島の存在が気になるが、「イザイホー」は1978年を最後に行われていないという。文化はもう失われてしまったのだろうか。

斎場御嶽

ビーチからほど近い世界遺産「斎場御嶽(せーふぁうたき)」に向かう。沖縄の「御嶽」の中で最も神聖で重要なところで、国王が年に一度参拝に訪れ、当時は男子と一般人が立ち入れなかったところだ。現在では問題ないのでずんずん登ってゆくと、高い石の壁が現れる。下が小さな広場になっているので、ここで神事が行われていたのだろう。ただしどんな神事だったのか、説明を聞いてもとんと想像がつかない。たとえばお寺なら護摩でご祈祷とか、神社なら御幣でお祓いとか、なんとなく想像がつく。琉球のお祈りはどうだったのだろう?さすがに石舞台だけではわからない。

「大庫理(うふぐーい)」という拝所。国王即位の儀はこちら。

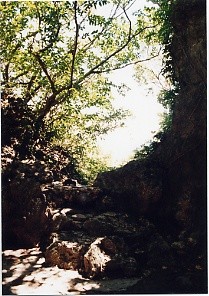

さらに登ってゆくとオタマジャクシだらけの池がある。艦砲射撃の跡というから、この聖地もずいぶんやられてしまったのだろう。まっすぐ進んだ一番奥の拝所でも、石柱が不自然な折れ方をしている。角度的に艦砲射撃の直撃とは思えないが、歴史も信仰も傷を負っている。戦争の傷跡なんて東京に住んでいる限りはろくすっぽ意識しないのだが、沖縄にはそこここに“痛み”の跡のホンモノが残っているのだ。へんな記念碑なんかより、肩を揺さぶられているかのような衝撃がある。

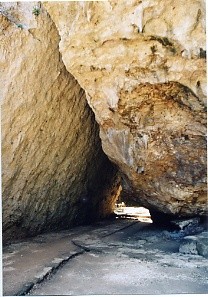

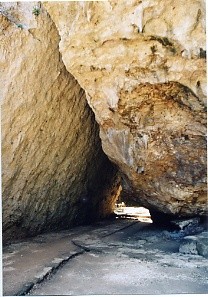

少し戻って池の先を左手に折れ、巨岩に覆われたかのような拝所に出ると、上部の石柱から水がしたたり落ち、下にある石甕の中に水が溜まっていた。この水の溜まり具合で、作物の出来不出来を占ったという拝所だ。その奥は巨岩がもたれかかるように重なり合い、下はぽっかりと口が開いている。琉球は女系社会だったので、この隙間を女性器に見立てているのだろうと思ったら、果たしてそうだった。その隙間をくぐる(実際は上部までが高いので普通に歩ける)ことで胎内を通過すると、奥に久高島の拝所があった。「斎場御嶽」は小高いところにあるので、見事なまでに木立の間から久高島が一望できるのである。周囲の木が島をすっぽりと覆い、まるで額縁のようになっている。なるほど、国王がここまでやって来るわけだ。聖地を拝むこの場所が、「御嶽」の中でも最重要なのだ。しかも後で知ったことなのだが、久高島と斎場御嶽、さらに首里城は一直線に並んでいるのである。地図に定規を当ててみたら、背筋がゾクゾクした。

「三庫理(さんぐーい)」。この奥が久高島拝所。

久高島拝所にて。木立の間から久高島が見えた……のに写ってない……

3歩前進。島が見えるのがわかりますか?(画像提供・鈴ぽちぇさん)

ひめゆりの塔

斎場御嶽から30分ほどで、「ひめゆりの塔」に着く。沖縄戦の「ひめゆり部隊」最期の場所だ。前回の沖縄旅行でも来たことを、なんとか覚えている。南部戦跡では超一級の場所なので、観光客は多い。土産物屋も多く、けっこうガチャガチャした雰囲気なのであまりお参りという気分ではないのだが、今回の旅では摩文仁に行かないので、申し訳ないけどここで戦没者慰霊を代表させていただくことにした。入口で花を買って献花し、慰霊碑の前で手を合わせる。その下にぽっかりと口を開けたガマが、悲劇の現場だ。辛かったろう、苦しかったろうと言葉で言うのは簡単なのだが、現場に来ると何とも言えない気分になる。平和な時代だから僕たちは気軽にこの場所に来ることができるものの、あまり気軽に見る気分にはなれない。しかし、多くの人は一瞥しただけで資料館に向かってしまう。

ひめゆりの塔。この下にガマがある。

沖縄戦について

さて、残ったレポート課題でもある「沖縄戦」についてあまり書かなかったので、ここで少し記しておく。沖縄戦での悲劇は枚挙に暇がないからいちいちは記さないが、沖縄は日本で唯一の地上戦が行われた場所であり、牛島満中将(死後大将)が昭和20年6月23日に摩文仁で自決したことによって、沖縄での組織的戦闘が終結したのである。8月15日よりはだいぶ早く、沖縄では“終戦”を迎えていたのである。しかし、連合国の公式資料では沖縄戦の終結を7月2日としている。この時間差はどこかから来るのだろうか。確かに掃討戦や事後処理を考えると、10日ほどの時差があっても不思議ではない。しかし、ちょっとでも考えてみると根本的な不思議に気づく。そもそも“組織的戦闘の終結”って何なのだ?指揮官がもういないから散発的な戦闘に移ったという扱いなのだろうが、その勝算は?命令がないのにどう動く?責任の所在は?そもそも、何のために?

日本では、責任とって辞職というのはよくある話。最近はプロ野球合併問題に端を発したコミッショナーの辞任なんてこともあるようだが、結局辞めてどうなるんだ、と思う。何か問題が起こるたびにトップの責任を追及して、速やかに辞めさせたがる人がいるけれど、責任者に生き恥をさらしながら収拾をつけさせ、一段落したら退場してもらえばいいとどうして発想できないのだろうか。権限のあるトップがいきなり辞めてしまったら、残った問題を収拾する難局を誰かがやらねばならないけれど、やりたがる人なんているのだろうか。他人にめんどくさい仕事をやらせるくらいなら、収拾をつけた後で辞めるなりなんなりすればいいのだ。もはや戦後ではないという時代でもないのに、トップが最後まで責任を果たさずに退場してしまうというのは、昔から変わっていないのかもしれない。

塔のすぐそばで遅い昼食を取る。シンジラレナイほどマズいソーキソバだ。いくら観光客相手とはいえ、あまりにひどい。しかし僕は寛大な気分でガマンする。ひととおりの研修が無事に終ったのだから、堂々とビールを飲んでいるからだ。実は午前中に安座間ビーチに立ち寄った際、すでに僕はビールを飲んでいたのはナイショだが。

まだ若干の時間があるので、空港への道筋にある琉球ガラス村に立ち寄る。一行の多くの人はおみやげが買い足りなかったらしく、あれこれ品定めをしているようだ。僕はガラス製品づくりがおこなわれている現場をずっと眺めていた。日陰でも十分暑いのに、ガラス細工は高熱を利用するから、釜の周りは大変なことになっている。職人も見た目はやる気がなさそうだが、あれだけ暑いところでキビキビ動いたら死んじゃうのだろう。元気なのは観光客だけだ。ここでは希望すればガラスコップの原型に息を吹き入れて膨らませ、オリジナルグラスを作るという体験ができる。長蛇の列でキャッキャ騒ぐ人々を相手するのは、筋金入りの職人とお見受けする人である。なんだかものすごく機嫌が悪そうだ。

暑さにやられて画像ナシ。酔っぱらってたからではありません。

空港に戻った。あとはちょこちょこっとお土産を買い足して、ぶらぶらするうちにもう搭乗の時間である。わずか3日間だったから、もう帰るのかという印象さえ湧かないような、なんだか機械的な移動のような気がしてしまう。離陸して南部上空を旋回しているときに、もう帰るのかという気がやっとしてきた。

帰路はビンゴもなく、飛行機は一路東京を目指した。唐突に少しだけ勉強しようと思って漢文テキストを読んでいたら、蛍光ペンが壊れてインクが漏れ、テキストが真っ黄色になってしまった。ちょうど「仮境は是れ不可思議境なり(『三観義』卍続蔵通巻99・〇〇七五下)」という一文を塗った瞬間だった。そうか、仮境は不可思議境なのか。そういえば、琉球の歴史と文化に触れるこの研修旅行であれこれ見たけれど、すべてがしっくりと、僕の中で消化できたものばかりではなかった。あれは不可思議境だったのだろうか。でも、沖縄は不可思議でもなんでもない実相の世界……どうもよくわからない。

そのうちに疑問が消化できることを勝手に願い、僕は再びビールを飲んだ。

あとがき

めずらしく、あとがきを書くのに苦労している。自分で行きたいところを並べたわけではなく、連れられるままにあれこれ見てきたわけだが、どうも普段の旅行記と勝手が違うような気がしているからだ。普段の旅とそんなに変わっていないはずなのに?ただ、どうしても感じずにはいられない違和感が1つだけある。今のところ「また沖縄に行くからね」という気分になれないのだ。沖縄にいることを十分に実感したと思ったけれど、実はまだ自分の中でも表面的な実感だったのかもしれない。沖縄が自分のモノになっていないのだ。

僕は日本という国が好きだし、どの場所に行ってもその土地その土地の風土を好きになる。好きなところには何度でも行きたいのが人情というものだけれど、僕はガイドブックに記された有名観光地ばかりを見ても、その土地を好きになれるわけではない。自分の足で行きたいところに行って、“地に足をつけて”モノを見ないとダメなのだ。今回は団体だからとわかっていたのだから、限られた中で自分のペースに持ち込んだつもりだったが、どこかに不十分なところがあったようだ。

……そうか、それを口実に「よくわかんなかったからまた行って確かめてこよう」と発想すればいいのか。なーんだ。

さて、今回の旅は僕を除いて総勢36名の皆様とご一緒した。皆々様それぞれに印象深いことばかりだったが、代表してHodo先生にお礼を申し上げ、「ノート」を閉じることにしたい。感謝しています。

2004/10/01

2004オキナワノート・完

「オキナワノート」入口に戻る