���䂾�������ƕW���������A�ŏI���̐��V�̋L�O�B�e�B

���_�x���Ł`���䍂�x�`���䍂�x�@�@�P�X�V�X�N�@�P��

�@�N���u�����čŏ��̐������h�ł����ˁB�����̐ϐ���͑�n��������̂���ԂŁA���g���l���܂łR���Ԃ��炢���������悤�ȋL������܂��B����Ɋ��g�������̒��Ƀe���g�����Ă����������A�����������X�������ꉺ�����Ă��܂�����B����ɏ㍂�n���ʂ̏o���ɂ͊W�����Ă������悤�ȁB�������Ȃ��ƐႪ��������Ńg���l���o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����ł��傤�B����ɉ��͊��S�ɓ�����Ă��āA��̃X�P�[�g������Ă���悤�ł����B�܂������g���̂Ȃ��ŃA�C�[������킯�ɂ͍s���Ȃ����˂��B

���䂾�������ƕW���������A�ŏI���̐��V�̋L�O�B�e�B

���̓�������A�u�s���N���f�B�̃~�[�����ƃP�C�����̂ǂ������D���H�v�Ȃ�ăA�z�Șb���Ȃ炪�A���u�P�C�����v�Ƃ����Ɓu���`�H�C���������A���ʂ̓~�`�����v�ƁB�������㊴��������̂�C�Șb�ł��˂��B���H�Ƃ���ł��̓�l�ŋߍČ��������Ƃ��˂��B�ł��S�b�����͂��̍����łɈ��ނ��Ă��܂�����ł��ˁB

�吳�r�̂�����ł́A���������H�����J�X���Ă��܂����B�����������G���Ă܂����ˁB����Ɍx�������A�v�揑�̒�o�����Ƃ߂Ă��܂����ˁB�㍂�n�łT�O�Z���`���炢�̐ϐႾ�������H�@�ł��g���[�X����������t���Ă��܂������B

�@���_�̓��ł͂���Ȃɓ���Ȃ��āA�m�������o�[�̂����Q�l�͂P�P���ɒ�@�ɂ����Ă����ł����u���̂Ƃ��Ɠ������v�Ƃ������Ă܂����B�O����߂��Ēݔ����ł͂����������Ⴉ�ꂽ�܂ܖ��c�B�������䂩��V�畽�ɂ����Ƃ����A�W�����_�����Ƃ����o�̎��Ƃ������āA�N�T�����������肵�Ȃ���u�c���H�Ȃ̂ɁA�~�͓���Ȃ��v�Ƃ��v���Ă܂����B�V�畽�Ń����o�[���X�m�[�\�[�g���āA�u�L�W�ꂫ�ꂢ�ɍ������v�Ƃ������Ă܂����˂��B����ɏo���Ƃ��ɂ͉����ɂȂ��āA���̂Ƃ��͍ō��̋C���ł����B���ꂩ��㍂�n�ɉ����āA�⊪����ɔ��܂�����ł������H�����ċA���B�y�������h�c���������ł���B

�@�C�O�̃`�����X������Ƃ�����A����͓o�R�ł͂Ȃ��ė��s�̕����悾�낤�Ǝv���Ă����B���⒙������ł���B���̑O�N����o�C�g�������ɂ����B�u�n���̕������v���o�ł���ĊԂ��Ȃ������B�u��Ɛ�v�ɁA���Z�~�e�̃g���v���E�_�C���N�g�Ȃ郋�[�g���傫���Љ�ꂽ�̂����̍��B�܂������Ă݂邱�ƁA�ڍׂ͌ォ�炾�Ǝv�����B����ł������ł͎g�������Ƃ��Ȃ��חg���̃o�b�N�Ƃ��āA�Â��L�X�����O���Ă���ɓ��Ă��B���}�[���i�y�b�c���j���w�������B�����炻�ꂪ���A��g�o���Ɖחg���A�㑱�̃��}�[�����O����悤�ȓo�����ł���Ƃ͎v���Ă��Ȃ������̂����A���������ĉ\�����Ƃ����W�����҂����ۂɂ������B

�@�G�A�[�̂݉����\��i�P�W���~���炢�������j���āA�؍݊��Ԃ͂Q�O���ԁB���ɂƂ��Ă̊C�O�́A�D�Ńn���C�ɂQ���Ԋ�������Ƃ����邱�Ƃɂ��łQ�x�ځB����������߂ĂƂ����Ă������B�p�[�g�i�[�͍��Z���ォ��̂P�N��y�B���ł����܂Ɉꏏ�ɎR�ɍs���A�C�S�͒m��Ă����B�ނ����n�q�B��̐��c�ɍs���������ő����̊O�l��������āu�ȂA���ꂾ���ŊC�O����Ȃ��v�ƔށB���������悤�ȋC�����������B

���[�g���ȂǂƂ����ɖY��Ă��܂������A�Ƃɂ��������ɂ͂Ȃ���̊��G�������i���Z�~�e�k�J�j

�@�T���t�����V�X�R�ɓ���B�n���̕������ɏo�Ă���YMCA�ɏh���B�u�ȂA�A�����J���ĉ����Ȃ��v�B�C�O�Ȃ̂�����A���h�̐��{�͔��������łȂ���Ȃ�Ȃ��ƁA���߂������Ă����B���ۂ���ȃ��[�g�s�A�����̒��ɂ���킯�͂Ȃ��̂��B���̂��ꂢ�������������Ȃ�A���{�͐��E��̃J�e�S���[�ɓ���B���_�́A��X������Ă��āA�r���̏ォ�琅��������ꂽ�ƒQ���Ă����B�u�A�����J���ĂƂ�ł��Ȃ��Ƃ��낾�v�B

�@�����ł͂P���������āA�������ƃo�X�Ń��Z�~�e�Ɍ������B�O���C�n�E���h�Ƃ����嗤���f�o�X�ƁA�g�����X�|�[�e�[�V�����Ƃ����n���o�X�ɏ�芷����B�P��������Ń��Z�~�e�ɓ���B���Z�~�e�͔����������B�A�����J�͓c�ɂɌ���Ƃ����̂��������B�G���L���s�^���͂��ꂱ�����̓�����ɂ����āA�n�ʂ��炠�̉ԛ���̃X���u�̂P�O�O�O���[�g���̊�ǂ��A�܂�Ő����Ă���悤�ɂ����藧�B�u����Ȃ̐��̒��ɂ��肦�˂���v�B���ɂ̓z�e��������B�V�����[���A���X�g�������A�R���r�j���A�����ăL�����v����B���Ȃ炪�㍂�n�̃L�����v��ɁA�X�[�p�[�ƁA�V�����[�ƁA���X�g�����ƁA�R���r�j�𑫂��A�ꉞ���Z�~�e�̂悤�ɂ͂Ȃ�B�T�j�[�T�C�h�Ƃ����L�����v��́A���m�ɂ́u�E�H�[�N�C���E�L�����v�v�ŁA���Ɨp�Ԃ��������ɗ����l�p�̃e���g��ɂȂ�B�܂肻��ȊO�̑唼�̃L�����v��̓I�[�g�L�����v�ł���A���ꂪ�嗬�ł���B

�������͂��̕����ē���e���g����\�����ށB�P���Q�h�����������B���~�b�g�͂P�T�Ԃ̌p���h���܂ŁB����ȏ�؍݂������Ƃ��ɂ́A��U�����o�čē����B����ɂ܂��P���e���g�R����܂łƌ��߂��Ă���B����ɂ��Ă��A�R����ŗ]�T���Ⴍ���Ⴍ�B�����ɂ̓e�[�u��������A�����Ηp�̃X�y�[�X������A�f�b�L�\�t�@�[��l�������ׂĂ��A�܂��܂��]�T������B���{�̃L�����v��Ƃ͑卷�ɂȂ�B�g�C���ł́A�y�[�p�[������ɂ���Ȃ��悤�ɂ��łɌ��t���������B�L�����v��\�����ނƂ��Ƀ^�o�R���z�����܂܃����W���[�̎o����ɑΉ�����Ɓu�^�o�R�������v�ƌ���ꂽ�B���܂ɔn�ɏ���������W���[�������ɂ���B�L�����v���Ɍf���������āA���ÃU�C���̔̔����Ƃ��A�p�[�g�i�[���ނ��Ƃ�����B

���|���ꂽ�̂́A���̑������߂��閳���̃V���g���o�X�������Ă������Ƃ��B���U��������[���X�����܂ŁA�P�O���Ԋu�B���͂�͂�㍂�n�Ɏ��Ă��āA���_�A����Ƒ����B���̂��炢�̋���������悤�ɃA�X�t�@���g�ɂȂ��Ă��āA���̃o�X������B���܂ɂQ�K���ăo�X�������āA����͉����̏�ɍ��Ȃ��t���Ă���悤�Ȃ��̂ŁA�Q�K�Ȃ͑�l�C�B�^�]���Ă���̂̓T���O���X���|���������h���C�o�[�������������B�i�D�悷����̂��B�������I�[�g�}�`�b�N�̓d�C�o�X�B

�l��́A���͂V�����ɂ̂��̂��N���āA���X�g�����̒��H�o�C�L���O�ɍs���B���т̓p�����������A�[�H�͂�͂背�X�g�����Ƀr�[�t�̒�H�A�P�O�h�����炢���������B�����h���͂P�W�O�~���炢�����B�ł��܂��ꉞ�؍ݔ�͍��v�P�O���~���炢��ڕW�ɁA����Ȃ��Ȃ����牽�Ƃ��Ǝv���Ă����B����ȂɐߖȂ��B

���ׂĂɋ�������邻�̊��ŁA�ʂ����ăN���C�~���O�ɏW���ł���̂��B����A�͂����茾���Ă��܂��A�N���C�~���O�Ȃǂ��Ă���ꍇ�Ȃ̂��ƁB

�ł��Ƃ肠�������X�Ń��[�g�}���B�t�@�C�u�I�[�v���u�b�N�X�Ƃ����O�b�����x�̊�ꂪ�K���������B�m���ɖ��O�̒ʂ�ɂT�{�̃��[�g������B�R�s�b�`���炢�Ŕ������ċA��͕����č~���B�O���[�h���������ɂ��傤�ǂ����A�S�����x���B�������A�����J�̃O���[�h�͉��̂��T�̌�ɁA�U���炢����P�R�܂ł̐����ŕ]������B�܂�T�C�U�`�T�C�P�R�B�o���̂́A�T�C�W���炢�����x�B�ŏ��ɂ��̂����Q�{��o���āA�����͋x�{�B���̗����P�{�o���Ă܂��x�{�B����ɂP�{�ƁA�`���^���̃L�����v�����ɂȂ�B����ɂU�����Ƃ͂����A�������������B�J�͂��܂������ɍ~���������ŁA���Ƃ͐��V�����������B

��̏����́A�����\�����Ȃ��B�����t���[�N�����C�o�b�N�ň��������Ă���ɂ͂���Ȃ��B�z�[���h�X�^���X������邱�Ƃ��Ȃ��B�i�b�c���g�����̂����̂Ƃ������߂ĂɂȂ邪�A����ł��܂������ƃZ�b�g�ł���B����Ǒ��̃��[�g�ɍs�����Ƃ��ɋC�����̂����A�n�[�P���ނ��قƂ�Ǒł��ĂȂ����߂ɁA�����������[�g�Ȃ̂������łȂ��̂����悭������Ȃ��̂��B���[�g���Ƃ�����u�����A����ȂƂ��o���Ă����́v�Ƌ�������B�חg���̕K�v�ȃ��[�g�Ɏ��t�����ƂȂǁA��������s�\���Ƃ������ƂɂȂ����B�Z�R�C�A�̔w�̍������̐j�t���ɑ��͕����āA�܂������������B�T�O�O���[�g�������郈�Z�~�e�̑���A�n�[�t�h�[�����A������������B

���������A�n���o�X�ɏ�芷�����Ƃ��ɁA���{�l�̏��q�w����l�����悵�Ă����B�������Z�~�e�ɍs���̂����u�A��͂ǂ�����́H�v�u�����H�R�T�Ԍキ�炢�ɂȂ邩��A���߂ĂȂ��v�u�H�H����Ȃɂ���H�����������A��v�B�u�H����A�����ɗ����́H�v�B�Ƃ����g���`���J���ȉ�b�ɂ��Ȃ�B�����Ȃ̂��A�ޏ������͂��̂����ɓ��{�̊C�O���s�̎嗬�ɂȂ�A�O��̓y��������łT���Ԃ̗L���Ƃ������@�ŁA�s���X���Ԃ̊C�O���s�������̂ł���B�����ȍ~�͂܂���������ɏ������̂����B���Ƃ�����A���C�݃c�A�[�Ń��Z�~�e�܂œ���q�͂���܂������h�ɂȂ��Ă���B�P���ł��ґ�ȕ��Ȃ̂��B�Ƃ��낪�����̎��́A�C�O���s�Ƃ����A�Q�C�R�T�Ԃ͍Œ�ł��K�v���Ǝv������ł����B�܂��ēo�R�Ȃ炻��ȏ�B�ޏ������̗��s�Ɉ�a�������������A���������͂���Ȃ��ƂɁA�D�z�����������B

�����ł��̗��K���[�g��o������ɁA�������[�g�ɗՂނ��Ƃɂ����B�Ƃ����Ă��ȒP�ɓo���̂́A���S�����郋�[�g�̓��ł���������Ƃ����Ă������A���C�����A�[�`�Ƃ����P�T�s�b�`���炢�̂��̂������B����͊m���J���V�J�̓X���������A�呠����ɓX�ɍs�����Ƃ��ɋ����Ă�������悤�ȋC�������B���t���܂ł͗�̃o�X�𗘗p���Ă���ɂP���ԂقǕ������B���̂��߂ɑO���ɂ����Ƀr�o�[�N�����B���U�����ɏo���B������₷���������[�g�Ȃ��߂ɁA�s�b�`�͐i�ށB�ł��P���Ԃ����Ƃ��炫���R�l�p�[�e�B�ɒǂ������B���[�g�̓r���ɐU��q�g���o�[�X�������āA�����ʂɓo��ƂT�C�X���炢�������̂��B���_���g�b�v�ł�������Ȃ����B�ނ͊��ł���B�㑱�̎��͐U��q�ɂ���B����Ȃ��Ƃ����Ȃ�����A�܂��\��ʂ�ɏ�ɔ����āA���R�͓r���A�v�U�C�������������肵�����߂ɕs���ŁA�ǂ����ꂽ�㑱�̂R�l�ƈꏏ�ɉ������B�����Ƃ������[�g��o�����̂͂��ꂾ���B�������v�揑�̓����W���[�ɒ�o���Ă����B�m����́u���v�̏Љ�̒��ɁA�\��ʂ�̉��R�����Ȃ��ƁA�����W���[������Ƀw�������đ{���ɂ���Ə����Ă������̂��B�������͉��R�\�肪�[���̂U���B�Ԃɍ��킹�邽�߂ɂ͑��邵���Ȃ��Ƃ����A�����҂��������߂ɁA���������ꏏ�ɂȂ������l�̂R�l�Ɉ��A�������ɑ������B�����Ɖ��R�����i�K�ŁA�C���������ƁB

���̌�́A�O���b�V���[�|�C���g�E�G�v�����Ƃ��Z�����[�g�o������A���̃G���L���s�^���̎��t���܂Ō��w�ɂ�������B���łɂ��̂����ɂȂ��āA���t���܂œk���P���Ԉȏ�̃��[�g�ɂ͍s���C�ɂ��Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă����B���̂��߃��Z�~�e�̃}�[�N�ɂ��Ȃ��Ă���n�[�t�h�[���ɂ͍s���Ă��Ȃ��A�������͉����ɂ���̂��B

���͂��̂P�T�Ԃ�����ƂŁA���łɒB�����ɖ����Ă��܂����B����Ȃ��Ƃ����A��͂菗�����o�X���^�]���邱�Ƃ�A�T�}�[�^�C���Ŗ�̂P�O���܂Ŗ��邢���ƁB�K�\���������b�^�[�{���ɂR�O�~���炢�Ŕ����Ă������Ɓi���ۂ̓K�������P�ʂȂ̂ł��邪�j�B���������A�����J�Ɋ������Ă��܂����̂ł���B����͗Ⴆ�A�����������͂̊��Ȃǂɖڂ����ꂸ�ɁA�R�o�肾������悤�ȃf���J�V�[�̂Ȃ��ɁA�ނ������Ă��܂��قǂł��������B�C�O�̋L�^��ǂނƁA�قƂ�ǑS���̓��{�l�����˖Ґi�B�{���Ȃ̂��낤���B�K�\������R�O�~�ɋC���Ƃ��āA��͂�R�ȂǓo���Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��Ǝv�����ށB

���_�ɂ��������B�u���͂������Z�~�e���o��B���T���[���X�Ƃ��n���E�b�h���������v�B�u�����H���ƂP�T�ԑ҂��Ă�B��������ꏏ�ɂ����v�u����A�҂ĂȂ��v�B�������ĂQ�l�̃p�[�e�B�͕ʂꂽ�B�ȍ~�͑o���P�ƍs�ɂȂ�B���̓o�X�Ń��T���[���X�Ɍ������B�n���E�b�h������B�Q�C�R������Ƃ���ɗ~���o�āA���X�x�K�X�ɂ��s���Ă݂����Ȃ�B�����͂S�O�O�L���B�o�X�ɂ܂����B����ƍ��x�̓O�����h�L���j�I���ό��̃Z�X�i�ɏ���Ă݂����Ȃ����B��������o�Ă���̂��B�����Ă܂����X�Ƀo�X�Ŗ߂�B���Ɨp�ԂƔ�s�@�ȊO�ł̓o�X�����Ȃ��̂��B�S���ɏ��l�͓��{�ŋq�D�ɏ�邭�炢�ɒ������B�����ċA�������������ɁA�ނƗ\��ʂ�ɃT���t�����V�X�R��YMCA�ŗ��������ɂȂ��Ă����B�����ɓS���ōs�������Ȃ����B���C�����[�h���g���C�����ʂ��Ȃ��B�A���g���b�N�Ƃ����̂��B���ꂪ�P�Q���Ԉȏ���������ăT���t�����V�X�R�ɂ����B�o�X�����x�����炢���B�����`�����������͂���B���͂��̃T���t�����V�X�R�́A�嗤�S����������ݐ��ɂȂ��Ă����B�o�X�łQ�O���قǂ̃o�[�N���[�ŗ�Ԃ��~��ď��p�����ƂɂȂ��Ă����B���������͂����m��Ȃ��B�ł��s�R�Ɏv���Ă͂����B���̉w�̒�Ԏ��Ԃ̊ԂɁA�T�[�o���g�̂悤�Ȑl���A��Ԃ̎肷���@���Ă����B�u�T���t�����V�X�R�͎�����˂��H�v�B�ނ͓{�����悤�Ɂu�Q�b�g�I�t�A�Q�b�g�I�t�v�Ƌ��ԁB���Q�Ăč~�肽�B�����C�����Ȃ��Ƃ��������A�ꂽ�̂��낤���B���������ɂ͗\��̔�s�@���o��B�u�悩������Ȃ��A�܂������ƂɂȂ�Ȃ��āv�Ƃ��Ƃő��_�Ƙb���B

�ނ͂P�������̏ꏊ�ɂ��Ă����B�����o�Ă���͂��܂��ܓ��{�l�p�[�e�B�����������ŁA�ނ�ƈꏏ�ɓo�����Ƃ����B�����đ�������������́A�ό��œK���ȃo�X�ɏ������Ƃ�ł��Ȃ������ɍs���Ă��܂��āA�����Ɍ���ƂQ���Ԋ|���Ė߂��Ă����Ƃ��B�ł��Q�T�Ԃ̎��Ԃ�u���āA�����ƖړI�n�ō����ł���̂�����A��͂�R������͂������肵�Ă���B���E�̃��[�g�t�@�C���f�B���O���ԈႤ�悤�ȃ��c�́A�R�֍s�����i�͂Ȃ��Ƃ���͍��ł��v���Ă��邱�Ƃ��B�҂����킹�ɂ��Ȃ��ƁA�������ƒu���Ă����Ă��܂��܂��B�g�т̘A�����́A�����Ɍ����ł��B

�A�����J�̎R��o��O�ɁA�܂��A�����J�Ƃ��������̕�����Ȃ��ƁA����ł��܂���B�킩��Ȃ����ł��R�o��قǁA���͎R�Ɏ����͂Ȃ��̂�������Ȃ��B

���̌�W�O�N��̌㔼�ɂȂ��āA��̂X���ԊC�O���s�͉��x�����邱�ƂɂȂ����B�Ƃɂ����A�����J�̎h���͋��������̂ł���B���v�ŃA�����J�ƃ��[���b�p�ɂ͂T���炢�͗��s���邱�ƂɂȂ����B�d���̊W��A�����x�݂�S�[���f���E�B�[�N���Z�����߂ɁA����ɏt�x�݁A�H�x�݂����傤�ǂP�T�Ԃ������B����𗷍s�ɓ��ĂāA�Ă͂�͂��ɒʂ��Ƃ����̂��A���̍��̔N�Ԍv��ƂȂ����B

���[���b�p�̓A�����J����������₷�������B�N���}���Ȃ���ΐ����Ă����Ȃ��A�����J�Ƃ͈���āA�����Ă����v���B���{�l�̊��o�ɂȂ��݈Ղ��B�����������^�J�[���Ȃ��Ǝ��R�ɗ��s���ł��Ȃ��Ǝ��͎v�����̂��B��Ђɗ��s���̃x�e���������āA�ނɕ����B�u�ʂɓ�����Ƃ͂Ȃ��˂��v�B��������G�C�r�X�����^�J�[�ŗ\�������Ή��Ă̂ǂ��ł��Ԃ͗p�ӂ���邱�Ƃ��킩�����B���ɃA�����J�̓����^�J�[��������P�T�Ԏ�ĂR���~�B���[���b�p�͓��{���݂ł��������B

�h���~�e�̒��S�n�̃R���`�i�i�C�^���A�j�B�X�̒����炷�������Ɋ�ǂ��B

���[���b�p�̗��͎��R���s���ƓS���̗��ɂȂ�B�c�A�[���ƃo�X�B�v����ɂ��鏄�肪�A���������s�̓T�^�ɂȂ�킯���B���͂�����������B�ŏ��̃��[���b�p���炵�āA�t�����X�̃h�R�[����`�ł��̃����^�J�[�̗\������Ă����B�v�������X���[�Y�Ɏn�܂�B�����ŏ��́u�v���[�Y�v�Ɓu�T���L���[�v�����ʼn��Ă���낤�Ƃ������߂Ƀ����^�J�[�́u�C���V���A�����X�i�ی��j���ǂ�����H�v�̈Ӗ����S��������Ȃ��āA��]�Ԏ���Ă��܂�����������B

�N���}�͑���o�������s�����W���͂������肵�Ă���B�܂��V�����j�Ɍ������B���R�ł��傤�B�����ă����u�����g���l�����z���ăC�^���A�̃N���}�C���[���ɁB�ŏ��̃��[���b�p���s�ŋC�������̂����A�~�̃I�����s�b�N���������������A����͉ē~�Ƃ����]�[�g�n�ł���A���炩�Ƀ��[���b�p�A���v�X�̒������܂悦��̂��ƁB���ʓI�ɂ��̗\�z�͑哖����������B��̃V�����j���炵�đ�P��̓~�G�ܗւ̊J�Òn�������B�h���~�e�̓R���`�i�A�X�C�X�̓T�������b�c�A�I�[�X�g���A�̓C���X�u���b�N�B����ɊF���D���ȃc�F���}�b�g��O�����f�������h�Ȃǂ́A�ǂ�����ł�������قNj߂��B��̃X�C�X�ȂNj�B���x�Ȃ̂�����A���̋C�ɂȂ�P���ʼn���Ă��܂��B���ĂłP���T�O�O�L���N���}�𑖂点��ȂǓ�����Ƃł��Ȃ������B�P�T�ԂłR�O�O�O�L���B���[���b�p�ł͂U���ԂłU�J������B�X�C�X�A�C�^���A�A�t�����X�A�I�[�X�g���A�A�h�C�c�E�E�E�B���̂����ɃN���}�Ń��[���b�p�A���v�X���c�����Ă���C���ɂȂ��Ă����B�T�������b�c�ȂǕW���͂P�W�O�O������B����Ƀ��[�v�E�F�C�ɏ��ƁA�R�O�O�O�܂ł������B�^�Ăɂ����ł͐Ⴊ�~�����B�~��Ă���Ɣ����ł����B

�m���E�F�[�̎R�͕W�����Ⴂ�Ɣn���ɂ���邪�A�Q�O�O�O�ł��C���炻���藧���Ă���A����͂��Ȃ�Ȃ��́B�g���[���E�H�[���̓t�B�����h���炻���藧���Ă����B����ɂ��̍��͍������t�B�����h�ɂȂ��Ă���B���͕X�͂̎c�[�C�ɍs���~�܂��āA�t�F���[�ɏ�芷����B��������낵���ȒP�������B�P�T���N���Ƀt�F���[�͂���B�~�܂����D�ɎԂ��Ɠ����Ă����B��������^�̃g���[���[������B�łT�����炢�ő҂��Ă���Ԃ����ׂď�荞�ނƑD�͂ł�B�����̂��̃t�F���[�̃`�P�b�g�w�����Ƃ����Ԃ��Ƃ��^�C���̎Ԏ~�߂��Ƃ��́A�ʓ|�͈�Ȃ��B�h���C�u�}�b�v�̓�����ē_���ɂȂ��Ă��邱�Ƃɏł��Ă����������A�z�炵���Ȃ����B�t���ƃm���E�F�[�Ȃǂ͓��z���͗�������̕ǁB���E�͂�͂蔼���B���������܂������A�������̂������B

�ԂŌi�F�̂����c���H��T�����Ƃ͖�̂Ȃ����Ƃ��A�\���m���Ȃǂ���Ȃ��B�A�����J�̃A�g���X�Ƃ����n�}�ɂ̓V�[�j�b�N���[�g�i�i�F�̂������j�ɂ̓}�[�N���t���Ă��邵�A���[���b�p�ł̓~�V�������̒n�}�ŃA���v�X�̓��z���̓���K���ɑ��邾���Ŋ��҂͗���ꂽ���Ƃ��Ȃ��B�X�C�X�̓��z���ł͂Q�O�O�O���z����Ƃ���������̂����A����͏o������݂���m�q�̂悤�ȃJ�[���n�`���_�ɂ��g���o�[�X����悤�ɋ삯�����ēo���Ă����B�X����������B����ɉ���ł̓e�[�����b�W����܂��t���܂ɓ˂�����ł����悤�ȓ����������B���̕X�͋}�s�ɏ�����l�Ȃ番���邾�낤�B�S���ł������ꂾ���̃X����������Ȃ�A�����ʼn^�]���铹�ł���ȏ�̃X�����������āA�y�����Ȃ��킯���Ȃ��B�t�ɃA�����J�ł͂S�O�O�O�̍��x�������āA�x�m�R�ȏ�̍����ɂ܂œ������Ă���̂����A�R�͂Ȃ��炩�ł��ƂȂ����A�L�傾�B���b�L�[�z���Ƃ����Ă��A�o�X�Ń{�[�b�Ƃ��Ă���ƁA�C�����Ȃ����炢�ł�����B

����Ȍo�������x�����āu�����^�J�[���Ė{���ɂ����ł��ˁv�Ƃ��̃x�e�����ɂ����ƁA�u�z���g�ɂ��������B����ȗ��s���Ă�����{�l�͂P���l�ɂP�l���炢�炵���ˁv�B�c�A�[����������ɂȂ邪�A�y�����͂P�O�{�ȏ�ɂȂ�B

���̗��s�ł́A�܂�o�R���邻�̑O�i�K�Ŕs�ނ��Ă��܂����Ƃ�������̂��B�N���}�̏c���ŏ\���B���Z�~�e�ɂ��ẮA���̌b�܂ꂽ�ԛ����o���Ă��܂�����A������m�q�ȂǃA�z�炵���ēo��C�ɂ��Ȃ�Ȃ��ƁA�����������ċC����������Ă��܂����B����A���Z�~�e�œo��Ȃ���ǂ�o���悤�ɓw�͂������Ƃ����ƁA���������Q�[���N���C�~���O�́A�̌^�̑���������B�₹�C���Řr�͂̂���l�B���̑��I�肾�Ƃ�����y���N���u�ɓ����Ă������Ƃ����������A�ق�̐������ŃN���C�~���O�Q�[���ł͕����Ă��܂����B�����������Ƃɕ������B

���܂��̃��Z�~�e�Ə�m�L���i�����j�̔N��W�����߂ċC�����āA����͂킸���ɗ��N�̂��Ƃ������̂��B���֊W�͖��炩�ɂ���Ǝv����B���ӎ��ɂ��������o�R�ɕς���Ă���������F���ł���B�u�m��ʂ�������v�ƌ���ꂽ���Ƃ��������B���Z�~�e�����m��Ȃ���A�����Ɠo���ɏW���ł����̂ɂƁB�ł��܂��l���̌��ʂ͓����悤�Ȃ��̂��낤�B�ǂ������ǂ������̂��́A��͂�O�҂��낤�B��肽�����Ƃ�����āA���̌��ʎ������ȍ~�����������Ǝv�������Ƃ����Ă����B���ꂪ���̓o�R�̃v�����ɂȂ��Ă����̂��낤�Ǝv���B

�ŏ��̃A�����J�s�̋A��̔�s�@�Łu�啽���S���Ȃ��āA��������ɂȂ�����v�ƕ����āu�s�m���̗�������H�v�ƊԈႦ�����炢������A�N��͊Ԉ���Ă��Ȃ��B���Ă̎R�͌b�܂ꂷ���Ă���B���������̊����܂������Ⴄ�B�A�E�g�h�A�ł͓��{�����Ăɏ��Ă���ɂ͂Ȃ��̂��B����͎d���̂Ȃ����Ƃł���B�ł������̎R�X�L�[�ɂ́A�܂��܂��O���Ă͂��Ȃ����B

������E��m�L���@�@�P�X�W�P�N�@��

���_���B���Ă��ꂽ�ʐ^�Łu����G�C�݂����ɉj���ł邼�v�Ƃ���ꂽ���́B��m�L���ŏ��̃S���W���ӂ�B

�@���̔N�̏H���}����Ǝ��͂Q�T���}����Ƃ�����������A�܂��Q�S�̉Ă̂��ƁB�p�[�g�i�[�̓N���u�łP�N��y�A�N��łR�Ώ�̔ނ������B�v��������o�����͎̂��B�R�x��ɓ����ĂR�N�قǂ����Ă���B

�@�Љ�l�R�x��̂R�N�Ƃ����̂́A���ɑ������̂������B���i�͊�o��̃g���[�j���O�R�s�����A�����ƂT���ɂ͐�R�̍��h�B�U���ȍ~�̓z�[���O�����h�̒J��x�ɒʂ����B�v��R�s�͖��T�̂悤�ɂ���B�ӂ��Ă��Ȃ���u�̏�ɂ��R�N�v�����H�ł����̂ł��낤���B�������ł���B������ƕ��ς��ȎR�s���������Ȃ����B��o��Ƃ����A�킪�N���u�͉��̂��O�����āA����͊�o��̈�i���̃����N�Ɏv���Ă����B���͑�^�ʖڂɁu��m�q�v�����āu��v����Ȃ����A�Ɣ������A����͏��b�́u�������v�ƕ߂炦���Ă����B�{���������ƁA��m�q�̖{���̖�����ł���P�O���̖{�J�̎p�����Ă݂����Ƃ�����]����ɂ������̂ł���B���������̃`�����X�Ƃ����̂́A�����Y��Ă��܂��Ēʂ�߂����B�U��������R�����m�q�ł́A������k�𑖂��ď��A�e�[�����b�W������Ɏ��t�����B����͌�ɂȂ��Ă݂�Ύ��ɍ����I�Ȃ̂ł��邪�A���̂Ƃ��͉������ē��̃n�C�L���O�݂�������Ȃ��̂��ƁA�̂ڂ������Ƃ��v������������B�����b�������ЂƂ�Ń��[�g�����ēo���Ă݂����Ƃ����Փ��ł���B��m�q�ł͂���Ȃ��Ƃ͖����Șb�������B�K����y�̓��[�g��m���Ă������A���͂ɓo�R�҂͑吨�������A���l�̌��ǂ��Ă����A�Ȃ�Ƃ��Ȃ��Ă��܂������̂ł������B�k�ł̉��~�Ƃ����̂��A���v���Ă݂Ă��ʔ����Ƃ�������R�ɑI���̂��ƁA��m�q�̐�l�ɓ���������B

�@��m�L���ɍs���ƌ����o���āA�p�[�g�i�[�͂����Ɍ��������B�ł��唼�̉������͂��������R�s�͖�������Ă����B���ꂾ���������|����Ȃ�A���������ǂ�o�肽���ƁB

�@���y�ɑ��h�O�Y������B��m�q�̃R�b�v���ǁE���[�g�̏��o���҂ł���B�����͉�̏W��ɂ��܂ɏo�Ȃ���Ă����B�W��̋A��ɓd�Ԃ̂Ȃ��ő�삳��ɂ��̃v�����������Ă݂��B

�@�}�ɏΊ�ɂȂ��āA

�u�����A����͂ƂĂ������R�s���˂��B�ł������͕|����B��J�~��ƃS���W���тł͂P�T���[�g�������������v

�@���炩���Ă���̂��A�{���ɃA�h�o�C�X���Ă��ꂽ�̂�������Ȃ��B��삳��͂������₩�ɘb���l�Ȃ̂��B�������Ђ����ꂽ���Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�����Ȃ�����ǂ���������B

�@���ꂩ�琔���́A�d�ꂵ�����X�������Ă����B�傫�ȎR�s�̑O�́A���̏d�ꂵ���C���ȂǍ��ł͂قƂ�ǂȂ��B���������R�����Ȃ�ǂ��ɂ����Čv��𐋍s�������Ƃ����A���̈ӋC����ł���d�ꂵ���C���́A�Ⴂ�Ƃ������̓����Ȃ̂��B���ƂȂ��Ă͏������������̂��B

�@�܂��Ȃ��v��̓�������Ă���B��o��Ƃ�������ȋZ�p������̂��Ƃ�����A�����̎�������l�ɂ͂���͊F���Ƃ����Ă����B��o��ł͂P�`�U���Ƃ����O���[�h�������͕t���Ă������A�܂��S�����x�Ȃ牽�Ƃ��o���Ƃ������x�̌o���ł����Ȃ��B����ƒO��̂������̑�o��̌o���������B���̂ق����ׂĂ͌���ōl����Ƃ������ƂɂȂ����B���R���[�Ƃ����o�ŎЂ���A��̃��[�g�}�W���������ꂽ�̂����̍��ɂȂ�B��m�L���̍��́A��ɒm�荇�����ƂɂȂ�A�����b�����M�҂������B

�@���ł����̎R�s�̓����͖Y��Ă��Ȃ��B�_������Ί݂̓��œ��R���āA���œn���M�ɏ���āA�_���K�łP���B����ɐi��œr���łQ���ځB�R���ڂ͖�t��̏o�����B�ŏI�����Ő��ɔ�������ۏ�z�������B�S�����V�Ɍb�܂�Ăقڌv��ʂ肾�����B�������̔N�̓~�́u���a�T�U�N����v�Ƃ���ꂽ�N�ŁA���ʂ������̂��Ȃ��Ƃ����s�������͂����Ă̓��R�������̂����B

�@�����̉������̃X�i�b�v�ʐ^�����Ȃ���A�Ȃ�ׂ��v���o���悤�ɏ����Ă݂�B

�@�����ɂ́A���_���ނ�̓���������Ă��Ă��āA�_���K�̓���o�����̃e���g��ŗ[���Ɋ⋛�ނ���n�߂��B���͂��ꂩ�琔���Ԃ͐l�ɂ͉��Ȃ����낤����ƁA�l�������Ȃ��āA��������M�ɓ���Ɖ������q���b�e������炵���ꏊ�Ȃ̂����A�����Ɍ��������Ƃ���Ɓu������A�����Ȃ��āv�ƁB�����ړI�ŏ����ȂǂɊ��Ƃ����킯���B�܂�������ʂ�ł���B����������炵���Ƃ��납��T���قǐi��ŁA�͌��̑�n�Ƀe���g��B�ڂ̑O�ɗI�X�ƍ�����E��m�L��������A���ɒN��l���Ȃ����̉͌��Ƀp�[�e�B�̓�l�����B�f�����ɂȂ������ĒN�����Ă��Ȃ��B����ȏ�������ǂ����ē����悤�Ƃ���B�m���ɑ��_�̌����Ƃ���Ȃ̂ł���B�Q�O���قǂő��_�͐��C�̊⋛��ނ��Ă����B�a���ނ蓹��Ŕ����Ď����Ă����悤�ł���B�����Ă��炤�Ɠy�̒��ɗc�������āA���ꂪ�a�ɂȂ�B�y���Ə����ȃP�[�X�ɓ���ĉ^�ׂA�����͐����Ă���炵���B�⋛�͊ȒP�ɒނꂽ�B������ɂ��ďĂ��ĐH�ׂ�B�������_�͂���ɒނ낤�Ƃ��đ������点�Đ����ł�낯�āA�Ȃ�ƌ��̊J���Ă����E�G�X�g�o�b�N�̎c��̉a��d�|�������ׂĂ��̏����ɗ����Ă��܂����Ƃ����̂��B���s�ł���B���͉��Ă����Q�C���炢���y���ɂȂ������B�⋛��H�ׂ��̂͏��߂ĂɂȂ�B�����������ȍ~�̂��Ƃ��l����ƁA�d�ꂵ�����͋C�ŁA�ނƊy������b�������L���͂Ȃ��B��s�œ��R�������߂��낤���A�Q�t���܂łɂ͎��Ԃ͂�����Ȃ��B

���̂��炢�̓n�́A�����̖_��E���ăO�C�O�C�Ɠn���Ă��܂��B

�@�Q���ځB�ĎR�Ȃ̂����A��̐��͑����ɗ₽���B��������Ȃ��Əo������C�ɂ��Ȃ�Ȃ��B�u�V�����ł�����v�Ɣނ͂����B��o��Ȃ�Ă���Ȃ��̂炵���B�����n�߂Ă܂��Ȃ��A�Ƃ��鐔�l����ʂ��ɉ��R���Ă���B�X�m�[�{�[�g���P�������Ă���B������ɂȂ��Ă���B�����炩�猾�t�����킵���̂��B�u�����A������Ɓv�ƌ��t������͓̂��R�̂��Ƃ��B�l�q������Ε�����B���̂Ƃ����Ă��A���̒���ȏ�m�L���̂܂����t���Ȃ̂ł���B����ȂƂ���Ŏ��̂��āA����Ȃɓ���Ƃ���Ȃ̂��Ƃ����v�������������A�ނ��날�܂�ɂ���͂ȃp�[�e�B�̐ӔC�ł͂Ȃ����Ƃ��v�����B�u�������̓r���Łv�Ƃ���ꂽ�悤�ȋL��������B���Ǒ���⎖�̂͂��̌�̎R�s�ł͉��x���o��̂����A���͂��̂Ƃ��u���N�ł��Ȃ����̂����Ă��܂����v�Ǝv�����B���_�́u������Ɏ�����킹����v�Ƃ����Ă����B

�@�ŏ��̃S���W���Ƃ����̂́A��͂�܂��Ȃ����ꂽ�B�����߂��ŗ����Ă��ɂ��Ȃ��Ƃ�����ւ��Ă������B���邢�͐����ɂ����X�^���X�i����j�������邩�B���̐����Ƃ����̂��A�����������ɗ��B���邢�͑Ί݂։j���œn���Ă��܂����B�n�ȂǂƂ����Ă��A����͌҉����x�����E�ɂȂ�B����ȏ�̓U�C�������ĉj���ł��܂������������B������㗬���牺���Ɍ������ĉj���B�ő�����m�ۂ���Ƃ��ɂ́A�t�ɏ㗬������������Ă�����ƁA����͊y�`���ʼn������Ȃ��Ă�����ɑ̂�������Ă����瑤�ɂ��ǂ蒅���Ă���̂��B���ꂪ�J�[�u���Ă���Ƃ���ł́A���̊O�������l���ۂ��Ȃ��Ă��銄�ɗ��ꂪ�����B�܂�����̊����ł��邾���O�i���āA�O�������Ɍ������ăW�����v�ő���������z���āA��͈�C�ɉj������B���̂���������_���ȏꍇ�����������ɂȂ�B���j�����ӂ������͎̂��̂ق��ŁA�j���Ƃ��ɂ͎�����s�����B���ƂȂ�ΐ����ɂ��Č�����̂����A�n��j���ʼn����̂Ɂu�����������v�Ƃ����̂́A��������O���Œʗp���鈫�K���ł���A�ނ���댯�Ȃ��ƁB�G���̂�����Ȃ�A�ŏ������ɓ���ȂƁB

�@�����������Ƃ͋����Ă����l�͂��Ȃ������B����ł�����ɑ�������A���Ƃ����f�ł���悤�ɂȂ�B����̊O���������ȂǂƂ������Ƃ́A���ꂱ�����w���̗��ȂŏK�����悤�ȁB�@���ۂɃS���W���◬�ꂪ���������̂͂Q���Ԃ����������B��t��㕔�͌����Ƃ������ė���͉��₩�ɂȂ�B���̂Q���Ԃ����ɁA�������͂P�O�炢�͗�������E�ɉ��f�����̂��B���̌o�������ł��A����ɂ͒m��ׂ����Ƃ͒m�肦���悤�Ȗ������ɐZ�ꂽ���̂��B�@���ȍ������͎��͊댯�ł�����B�l�Ԃ͖{�\�I�Ɉ��S�n�т̏�ցA��ւƓ���������B���������ǂ܂���ɖ߂�Ȃ���ΎR�s�͂͂��ǂ�Ȃ��B�ނ�����ɉ��~���邱�Ƃ��K�v�Ȃ��ƂɂȂ�B���A����Ȃ��Ƃ͊�o��ł��悭���������ƂȂ̂��B����ɍ������Ƃ����̂́A���Ɏ��Ԃʂɏ���Ă��܂��B��������ɖ߂��Ă���ɉ����Đi�ނ��Ƃ̂ق��������Ɗy�������A���S�ɂ��Ȃ�B

�@�P���̍s�����Ԃ͒����Ȃ��B�V������[���̂S�����܂łŏ\���������B�����͂���B�������n����Ȃ�j���ƁA�܂�����̃J�[�u��������Ɠ������ƌJ��Ԃ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����A���̃v���b�V���[�ɉ����Ԃ��ꂻ���ɂȂ����B���������~�ł͂Ȃ��̂����A�����o�Ă���̂��s���ɂȂ�B

�@�n�}������ƁA�m���Ɂu��m���r���K�v�u���m���r���K�v�Ƃ���B�����������O���B�����m�^����v�u����J�v�����������B�������������͖̂��O�����ł���B�Q���T��̒n�}�������Ă���̂�����A���������x���̑��ڕW�Ɂu���ƂP�L���v�u���ƂT�O�O���[�g���v�Ǝ����Ɍ�����������B�m����m�L���͂Q���T��̒n�}���R���K�v�������B������K���e�[�v�Œ��荇�킹�āA�O�x���炢�܂�Ԃ��Čg�s�����B�ł���������ʂɂ��Ă�A�T���炢�傫���B�������������B���݂��i�ނƂ��̉�ʂ�܂�Ԃ��悤�ɂȂ��āA���ꂪ�܂��O�i�ł����؋��ɂȂ��Ċy�������̂������B�S���W���ȊO�ł͋C�y�ȉ͌������̏ꏊ�������B���������Ƃ���͂͂��ǂ����B�Q���ڂ̃e���g��́A���ܐՂƌĂ��͌���������Ȃ����Ǝv���B�u�����͏�m���r���K�������v�Ǝv�����悤�ȋC������B�����ʉ߂���Ίj�S���͏I���ɂȂ�炵���B

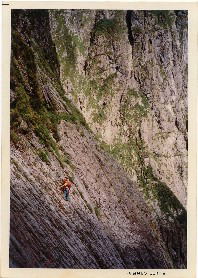

�@�������O���ْ̋������ێ����邵���Ȃ������B�j�S���̌㔼�̕��ɂȂ�B�ʐ^�ɂ̓U�b�N��w�������܂܊^�̗��Ԃ��̂悤�ɋ����ɂȂ��āA�o�^���B�U�b�N���ւ̂悤�ɂ����w�j�œ҂�ʉ߂��Ă���ʐ^���c���Ă���B

�@�j�S�����ߑO���ɏI�������ɁA���_���E�����w���āu��t�x�̃J�[�����v�Ƃ����Ă����B���͂������グ�đ��Ƃ�ł����B�킸���Ȃ��炻�̗l�q�͋L���Ɏc���Ă���̂����u���グ���R���┧��������ĉ��Ȃv�Ƃ����v�������B�i�F�Ɍ��Ƃ��]�T�͂܂������Ȃ��B���̊��Ƃ������ς��ȋ���₪�����Ă���̂����A��������_�ɋ�����ꂽ�B����ɂ��Ă����ł���ȎR���Ɂu���̂��t�����₪����낤�v�Ƃ����^��́A���ŋ߂ɂȂ��Ă킩���Ă���B���ׂĊ������Y����̋ƐтȂ̂ł���B�m��ʂ����A�L�ɏ����A�u�^�ɐ^��E�E�E�B��C�̎���ł��̂قƂ�ǂ�y���œ��ݎU�炵�Ă����̂��낤���A���́B���Ƃ�����A�ґ�Ȏ��Ԃ��߂����Ă������ƂɂȂ�B

�@�[���A��t��o�������߂Â��ƁA�ނ�l�������B�ł������͂܂��o���܂łP���Ԃ��̋����ɂȂ�B�⋛�ނ�l�̓U�C�����g�������������悤�ȓn�ł��A�����������C�ŗ���ɐg���ς˂Ă��܂����̂炵���B�ނ�l�͑�o�艮��������A���͑�̑k�s�͏��Ȃ��̂Ȃ̂��B���̐l�̍��̃r�j�[���܂ɂ́A�Q�O�C�ȏ�̊⋛���j���ł����B�u�������˂��v�B�Q���Ԋ|���āA���Y�̏����ɉ^�Ԃ̂��낤���B�������⋛�ނ邾���ł����܂ō~��Ă�����̂Ȃ̂��B�����A�܂����������������̂炵���B�u����ނ炸���ĉ��ő��o���Ă���́H�v�Ƃ����悤�ȁA�����^�₪�������Ă��������B

�n�Ƃւ��g�ݍ��킹�����̂ł��ˁB�����ɃX�^���X����܂����B

�@��t��o�����́A�����k�s�ł������Ƃ̑O�j���݂����Ȗ��c�ɂȂ����B��������㕔�́A�����W���u�W���u���V�т炵���B���ʂ����������Ă����B���������Ă��낮�B

�@�����́A���ꂱ�����ƂȂ��Ă͍��������̂܂��ɂ��������Ƃ���́A�i�ϖL���Ȃ��U���o��Ȃ̂ł��邪�A���ꂷ�玩�o���Ȃ��B�����u�����悩�����A�����|���Ƃ���͂Ȃ��v�Ƃ����R�s�����̗D�z�������B�o�������ۏ�z�́A�_�m������̓o�R���Ȃ̂����A���̂����̎�O�t�߂Ńe���g�����B��o��ɖ��c�w��n�͂Ȃ��Ƃ����A���Ȏ�`�B�܂�����͍��ł������������H����Ă���炵�����B�[�Ă������ɂ��ꂢ���������ƁB��������₩���������ƁB

�@�ŏI���͗�����R�[�X����u�i���������������B���͂��̉��R�R�[�X�����̂Q�Q�N�̊Ԃł�������Y��Ă����̂��B���N�A�����_���ɍs�����Ƃ��ɂ悤�₭���̌����v���o�����������������B���ɉ��R���[�g���Ȃ��͂����Ƃ����A�t���I�Ȗⓚ����v���o�������ƂɂȂ�B�_���T�C�g�e�̕s����̒ނ苴�����āu�����A�����͒ʂ����L��������v�ƁB���̎�O�ŌC�E���ŁA�����Œ��n�������̂������B���_�Ɖ��R�������Ă������A�Ő��ł͏�����ʂ邽�тɁA�W���[�X���Ĉ��݂܂������B�Â����̂͂��������B���_�͂��̑O�N�Ƀ��[���b�p�o�R�c�A�[�ɂ����Ă��āu�t�����X�ł̓W���[�X���g�I�W���[�h�Ɣ��������v�Ƃ����Ă����B

�@��m�L���̖����k�s�́A���̓o�R�l���̃G�|�b�N�Ƃ����Ă����B���̌ケ�����č��������ɂ܂��ւ��悤�ɂȂ��Ă���̂�����A�l���͕s�v�c������B���͂�A�̗͓I�ɂ��Ă̑傫�ȑ�͂����Ȃ��Ȃ��Ă���̂����A����������ƁA�Ⴂ����̎����̎R�s�����ȃm�X�^���W�A�Ƃ��ĈԂ߂ƂȂ�̂�����A�������ȋC�����ł���B�������A���m�ɂ́A���m�L���ƍ��������ƕʂ�Ă���炵���B���x�����O��ǂݑւ���قǁA������͐l�Ɉ�����Ă���Ƃ������ƂɂȂ�B

�@���̎R�s�́A�ԈႢ�Ȃ��ȍ~�̑�̊�ɂȂ����B������ɂ����Ƃ����A�ԐΑ�ɂ����Ƃ����A��������̉�����ɂ������Ƃ��ł��A���ʂ͌����ڂŁA�u��m�L���̉����̂P�v�Ƃ�����ł���B�Ƃ������Ƃ́A�S���W���ɑ������Ă��A�\�����ł���B�����W����t�F���g�C�ɂ����̂��A�S���W���p�ɔ����ŃE�G�b�g�X�[�c��������̂��A���ׂĂ͂��̎R�s����ɂȂ����B�������O�������čl����ƕ�����₷���ȂǂƁA����Ɏd���ɉ��p�������Ƃ�����B���m���r���K�Ə�m���r���K�ƌ����̂��Ƃ��B�v�����݂��������������̃x�X�g�N���C�~���O�ƂȂ����B

�����d�����`���x�@�@�P�X�W�P�N�@���@�@

�@�O�����獕���쉈���̓����āA�c���Ă���ʐ^���邾�������ǁA����ς�|�p�I�ȓ�����˂��B�吳�N��ɍ����Ƃ��_���J���ō�����ɒ��ڂ��āA��̍����̎R�����������ꐿ�������āA�c���n�V�ő��ǂɐ������������݂����킯�ł���B�������Y��������̓��ʂ����킯�ł���B���������ɉ����āA���̃S���W���ѓ˂�����ł������킯����Ȃ��͂����ˁB

�����d�����̎u���J�t�߁B��ǂ�����т��Ă����ς�ꗎ���Ă��铹�B

�@���l�̌��݂̂Ƃ��ɂ��܂����̓��g��ꂽ��ł��傤���ǁA�ł������n���g���b�R�������Ǝv���܂���B��O�̃_�����݂����ł��ˁA���̓��́B����ł��p���ɂ��Ȃ��ŁA�������Č��݂܂Œʗp�����Ă���킯�����A�܂��ɒ[�ɂ����Ă��܂��A��ǂɏ����āA�傢�Ȃ鎩�R�j�����̂����ǁA�ł����j�����܂���˂��A���̓��ɂ́B���̌�s�������ƂȂ����ǁA�ł��܂����U�����Ă��������炢�̊������Ă܂����ˁB

�@�ʐ^�Ō���قǓ��͋����Ȃ����A�܂��܂Â��Ă������g�������߂�A�R���痎�������Ă��܂����Ă��Ƃ��Ȃ��ł���A�ł����������Ă���Ƙb�͕ʂł��傤���B�܂�������ƂP�T�O���[�g�����炢�܂��t���܂ŁA������܂���B

�@���x�̉č��h�ɂ��̓�������낤�ƌ����o�����̂́A���̂Ƃ��̂R�l�g��S�ŁA�����ʔ��������������牞�����킯�ł��ˁB�����Č��Ƃ����ƁA�_������������A����������邩����ԂŁA����ɂ����O���Ă��܂�������ˁB���]���łP�����ė�����l�r���猕��ɉ����āA�x�[�X�͐^�����������������킯�ł��ˁB

��l����̘I�V���C�B�R�����̋߂��ɉ��N���Ƃ����D��ȂƂ���ł����B

�@�O���߂��Ă����ɁA�����R�̊�ǂ̑Ί݂��s���킯�ł������A���̊�ǂ̈�ۂƂ����̂́A����قǂł��Ȃ�������ł��B�v����ɉ��m�L�����\�����Ă��闼�݂̈�p�ɉ߂��Ȃ��킯��������ł���B�k�J�̑傫���ɔ�r����ƁA�����Ă���قǂł��Ȃ������B�����N���C�}�[�͂��̕ǂɒ��ڂ��Ă��邩��A�K�C�h�ނɂ͎��ɑ傫���Љ��Ă����킯�Ȃ�ł��傤���B���̌㉜���R��o������`�����X�͂Ȃ������ł��B

�@���܂������]���ł́ABC�ɉחg������E�C�X�L�[���d���������̂Łu����ł��܂��v�Ƃ������ƂɂȂ�A�R�l�ŋ���ۂɂ��Ă��܂��܂����B���̂��߂ɁA�����͓�������ł����C�������������ł��ˁB�ł�������ɐ�l�r�ɏo�鍠�ɂ͐������o�߂āA�����̘I�V���C�ɂ������Ă��܂��B�u�����牷��ɓ���ƃ_������Ȃ��v�Ƃ������Ȃ�����A�r�m���̏��������������[�����H������A�����̃o�C�g�̎o����Ɍ������R�̖��O�����Ă��������A���̓���|����̓��R�̕����A���h�̏o���������o���Ă��܂���B������̑�N���V�b�N�����ł���A�f���炵���B

�@���h�ł͎O�m���Ɉړ����ă`���l�ȂǓo��܂����B���Ԃƃ��C���C�Ŋy�����������ł��ˁB

�@�����Ƀt���[�X�s���b�c�Ȃ�Ă������[�g���J�ꂽ�Ƃ��ł����������A���a�c�R�̏���ʼn��x���g�b�v���[�v�Ńn���O�C���̊����K���Ă������ł��������B������������������Ƃ̂���A�����R�ɂȂ����B��ǂ̑O�������Ȍ����̂悤�ɂȂ��Ă��āA�����łP�����ă��[�g���Q�{�o�肽�������̂����A����ڂ͏��J�Œ�B����ɐΊD��̂��̊�́A������ƔG�ꂽ�����łƂĂ�����₷���āA�p�[�g�i�[�͂��̓��ɂ͎��t�����������悤�Ȃ̂����A���͂����܂��×~�ł��Ȃ��āA�A�b�T��������ߍ���ł����B���̗����������ŁA�����Ƃ��Ղ����ǂ̍����̃��[�g�Ɏ��t�������̂������B

�g�t�Ŋ�ǂ��F�Â��Ă������̓o���B

�@��ǂ̑O�𗬂�������f����̂ɁA�����ǂ̏�ɐN������悤�Ȃ��ƂŁA��Ɏ��t���Ă����B�u����Ȉ������������Ƃ��Ȃ��ƁA���t���Ȃ��̂��v�Ƃ�����ƃr�b�N�������B����ɗѓ��̂����e�ɁA���̊�ǂ��ނ������Ă��āA����Ȃ��Ƃɂ���a�����������B�ΊD��̊�́A�����̓�q�R�Ƃ��������o�����Ȃ��̂����A�Ƃɂ�����̂Ђ炪���悤�ɒɂ��B����ɖ��ɕ����e���X�ɃS���S�����Ă��āA������Ɠ����Ƃ��ꂪ���ƂȂ��č������B

�@�������Ďʐ^������ƁA�g�t�Ƃ����قǂł��Ȃ��̂����A�ł������X���F�Â��Ă���B�ʂɂ̂�т肵�Ă����킯�ł��Ȃ��̂ɁA�㑱�̃p�[�e�B�ɔ�����āA�I�����Ē�����o�R���ĉ��R���Ă����Ƃ��ɂ́A�[��ꂪ�����Ă����B��ʃ��[�g����̉��R�͎��ɑ���ɂȂ�B�Ŋ��w�͑厅���̏���B�A��̍ŏI��ԂɊԂɍ����������Ȃ��B�d���Ȃ��āA���������������n���̔_�Ƃɐ����|���āu�Ԃ�݂��Ă��炦�܂��v�ƁB�肽�ԂŃf�|�̃e���g�p�i��������ċ}���ʼnw�Ɍ����������悾�����B����ł��Ԃɍ�������Ԃ͎����삩��M�z���o�R�ŗ����ɓ����ɖ߂��s�����������B��s�ɏ��Ƃ��ɂ́A�S�l�|���{�b�N�X�̃V�[�g�����ɉ��낵�Ă��܂��āA������x�b�h�̑���ɂ��āA���ɑ�̎��ɂȂ��ĐQ�Ă��܂������̂������B�ԏ����������������Ȃ������B�������Ė{���ɏn�����ē����ɖ߂������̂ł���B�M�Z�咬���璆�����ŋA�鎞�ɂ��A�[���̂U�����߂��Ă��܂��ƁA��P�O�������̖�s�����Ȃ������B�����͒��A��̗�Ԃ𗘗p������Ȃ������Ƃ������������B�������ƂĂ����������B

��A�E���x�E�ԐΊx�E����x�@�P�X�W�Q�N�@�P��

�@��A���v�X�̓암�ɓ���ɂ́A�����I�ɔ���_�����璃�P�x�ɓo�铹�ȊO�ɁA�K���ȓo�R���͑��݂��Ȃ��̂ł���B����̂��̒����ѓ��́A�і쒡�����������Ɛ肵�Ă��āA�N���}�̒ʍs�͔F�߂Ă��Ȃ��B�������猻�݂܂ł���ȏ������Ă���B���̂Ƃ��A��������l�́A�e�ʂ��������y�����Ԃɏ���āA��������É��Ɍ��������B����_���܂ł��āA���������ėѓ��ɓ����̂ł͂Ȃ����Ƃ��������Ƃ���A�Ԏ~�߂̃Q�[�g�������̓��C���[���Ă��邾���̊ȒP�Ȃ��̂������B���̃��C���[���M���M�������グ�Ă݂�ƁA�y�͂��̉������傤�ǂ��������̂������B����Ȃ�Ɛ���̏o���܂œ����āA����������R���邱�Ƃɂ����̂������B

�@�N�����Ƃ����̂ɁA�Ⴊ�Ȃ��B��A�͂����������̂Ȃ̂��ƁB�ӏH�̎R�s�̗l�q�ŁA����̓o�R����o��B�Ő��ɂł鏭���O�ɂ悤�₭�Ⴊ�o�Ă����B����ł��Ő��͐^�����ŃA�C�[���̐��E�ɂȂ�B

�吹��������̐ԐΊx�B�����ł���͏��Ȃ��B

�@�ߋ��ĂɂQ��͂��̗Ő�������Ă���̂����A�u�~�͉��ʼnĂ������Ԃ�������낤�Ȃ��v�Ǝv�����B�����ɔ��܂��������ɁA���x���o�Ē����ێR�܂ł��������Ȃ������B���̗����ɐԐΊx���z���āA�吹�����܂ŁB�����ɔ��܂������ɐϐႪ�����āA�g���[�X�����ׂď������B�����������͉����Ŗ������Ƃ��Ȃ��B��̓��ɂ͒N���o�R�҂����Ȃ������̂����A�����ɂȂ�ƁA�Q�l�A�R�l�ƌ�������B�u�����Ɠo�R�҂Ƃ����̂́A�ǂ����炩�K���N���Ă���v�Ǝv���B�����������������v���Ă��邾�낤���B

�@����x���z������́A�疇�~�G�����ɓ���B�����ł͂P�O�l���炢�̓o�R�҂Ƃ����������̂��B���������~�G�����Ƃ����̂́A�����̂Q�K�̉��������J������Ă��āA�܂��ɋ������A�̂悤�ȂƂ��납������Ă����ƁA���͂��������L���������̂������B��V��̓~�G�����ɓ������Ƃ�������Ȃ������B���X�ƌq�����A�̎�Ő��̐^�������ɂ���̂ɁA�����͂��ꂪ���R�̂��ƂɎv���Ă����B�Ⴂ�Ƃ������ƂȂ̂��B�ґ���R�Ɉ͂܂�Ă��Ă��A���ꂪ������O�̂��ƁB�̗͂������鍠�ɂȂ��āA�����̉��l���g�ɂ��݂ĕ�����B

�@���R�͂������瞹���։����ăN���}�ɖ߂����B����ƃN���}���������炳�ꂽ�̂��낤�B�㕔�̃K���X�������Ă����̂ł���B�����܂ŃN���}�œ��������Ƃɑ��̓o�R�҂������点�����̂��A���h�����B���������ɔ�Q�͂Ȃ��B�ѓ��������Đ�̎Ԏ~�߂̂Ƃ���ɂ���ƁA�Ď������ɐl������B�����悤�Ƀ��C���[���グ�Ēʉ߂��悤�Ƃ���ƁA�Ǘ��l���~���w������B�Ƃ����Ă��A�邾���B�������ċA�r�ɒ����B

�@�S�C�T���̎R�s���I���āA�s���Ɋ�������łɋA��ɂ܂�������B�����I�o�T�����o�Ă��āu���܉��R�ł��v�Ƃ����Ɓu���������̂˂��v�B�S�C�T�����������H�܂��P�T�Ԃ��炢������ƍs���ɂ���������A�����^�Ɏ��̂��낤���B

�@�������ĂȂ�ƂȂ������̂�������A�̓~�c���͏I������B

�@���̎R�s�͌v��̒i�K�ł���Ȃ��Ƃ��������B�u��Ȃ����������c�v�u�댯�ȃ��c�v���p�[�e�B�ɉ��������Ȃ��ƂɂȂ��Ă����̂��B

���̔N�̂X�����P�O���Ɏ��͂��̐����̌v����N���u�Ō����o�����B���N�̃p�[�g�i�[�����s���邱�ƂɂȂ����B���͂��̑���A�Ƃ����V�l���Q���������|�𑁂����猾���o���Ă������̂������B�u�������ˁv��OK���Ă����B�N���u�̏W��͌��ɂQ��B���̂��тɁA�����̌v��A�H���̌v���{���͘b�������B�����{�v��̑ł����킹�A�ύX������B�Ƃ��낪�ނ͂ǂ����l�t�������������Ă����̂��A�W��I���Ƃ������ƋA��Ă��܂��Ă����B����Ȃ��Ƃ��R�炢�����Ă����B�ʏ킾�Ɛe�������Ԃ͋A�肪���ɋ������Ɋ�����������̂����A����ɂ��Q�����Ȃ��B�ނ������đł����킹���������Ɖ��x���v���Ă����̂����A�ނɂ����̈ӎv�͂Ȃ��悤�����A���ɋ@��Ȃ��܂܂ɎR�s�������Ă����B���͔ނs�����Ȃ����Ƃɂ����B�����������Ɂu���x�̌v��ɃL�~�s�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�ƁB�ނ͓��h�����悤�������B�u�ǂ����āA����Ȃɑ����\���o�Ă����̂Ɂv�B�u����A��x�Ƃ��Čv��̘b�������ɎQ�����Ȃ������v�B�ނ͂ӂĕ��ꂽ�悤�Ɂu�����ł����v�ƁB���̌�ނ͕䍂�̊�o��œ]�����ē��@���邱�ƂɂȂ����B�މ@�����Ɠ����ɑމ���B�����ɂ����A�ǂ����C�ɓ���Ȃ���A���C�̂Ȃ���ȂǁA��y�͓����Ă����K�v�͂Ȃ��Ǝv����B���̎��ɂ��Ă��A����ł��ǂ�����y�ɋC�ɓ���ꂽ�����������āA�����܂ł����B�����������n�肪����ȐV�l�Ƃ������A��y�ɍD����Ȃ��l�A�F�l�Ƃ��Ė��͂̂Ȃ��l�ɁA�Ȃɂ��������Ă����炪����܂�K�v�͂Ȃ��̂��B����Ȃ��Ƃ��v���o�����B���[�_�[���p�[�e�B�̍s���ɋC���˂��Ă��ẮA�낭�Ȃ��ƂɂȂ�Ȃ��B

������E�����J�E�J�V��[�w�J�@�P�X�W�Q�N�@�ā@

�@�O�N�̏�m�L������o�茳�N�������Ƃ���A����͂Q�N�ڂ̎R�s�������Ƃ������ƂɂȂ�B���[�g�}�ɂ͓����U���̍ō��O���[�h���t���Ă����������A�I����Ă݂�ƁH�̊��G���������B�{���ɂ���Ȃɓ���̂��ƁB���������̍��͖��N�̂悤�ɁA���̃g���b�R�d�Ԃɏ���Ă������ƂɂȂ�B�F�ތ��������āA�r���̍���w�ō~��āA�p���ɂȂ����O�������ɕ����Ė����J�ɒB�������̂��B���������̕ӂ�ɍs���Ɖ��̂��H���p�̃g���b�N�������Ă����肵�āu���������ǂ����炠�̃g���b�N�͓����Ă���v�Ƌ��������̂Ȃ̂����A�ǂ����z��������k���J�ɓ����Ă����悤�ŁA���Ǎ��̓_���ɂȂ��Ă���悤�����A���̍H���p�g���b�N�������̂��낤�B

�W�����v��Ԃŗ���̂U�����炢���z���āA���������̐ɒ��n�B

�@�����J�ł͂��炭�{����k�s���邱�ƂɂȂ�B�����������������Ă����ɁA�S���W���ő�̉��f�����x���łĂ����B�j���A�W�����v�Ȃǂ��낢��Z������̂����A���Ȃ��Ƃ����͓҂��j���Ƃ��͕ʂƂ��Ă��A�����쏰���痣���Ƃ��ɂ́A�K���U�C�����g���悤�ɂƍl�����B����͂����Ǝ���Ă����B�܂�j���悤�ȂƂ��낪�����ɂ́A�P�Ƃł͓���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B�ł����ǂ͂���܂Ńg�b�v�ŗ����ꂽ���Ƃ͂Ȃ������̂����A����͊�o��̃U�C���̃g�b�v�Ŋ����������Ƃ��Ȃ��Ƃ��������ŁA�u�Ȃ�P�Ɠo�����ł���̂��v�Ƃ����ݖ�ƈꏏ�ŁA����͕s�\�ɂȂ�B���ꂪ�o�R�Ƃ������̂Ȃ̂��B

�Z�J���h�́A�U�C���ɑ̏d��C���āA���R�ɂ�����݂̊Ɉ���������B

�@�{���ł͉��x���̉��f�����āA�x���̃J�V��J�ɓ���̂����A��͂肻���ŋɒ[�ɐ��ʂ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂������Ƃ��A�����͂��c�O�Ɏv�����B������Ƃ����āA�ŏ�����{���̌v��͗��Ă��Ȃ��B

�@�x���̗l�q�͂قƂ�ǖY��Ă��܂����B�����������̑���h���h���z���āA�Ō�͐�k�̏�ɏo�āA�L���R�ɓo������͂��ł���B����ɐ����x���甒�n�x�֏c�����āA�����̏����ɔ��܂������Ƃ����͊o���Ă���̂��B�k�s�j���Ƀr�[���Ŋ��t������A���������K���K���ɒɂ��Ȃ��āu��������R�a�Ȃ̂��v�Ə����������̂������B���_���z�c�̏�ŃV�����t�ɓ���Ɓu�{���ɋC�����������v�Ƃ����Ă����B

�@���̎R�s�́A���ʂ̑�����̃X�e�b�v�A�b�v�݂����Ȃ��̂ɂȂ����B���ɂ��Ďv���ƁA���펞�ł��ꂾ�����ʂ�������o��́A�{���Ɋy�����B�����炢����㕔�̊�ǂ����h�ł��A���ʂ��̂��̂����Ȃ���͂��ꂾ���ŁA���܂薣�͂������Ȃ��Ȃ��Ă��܂������̂������B�����͕̏ʂƂ��āA���ʂ̑��������Ōv�悪�����Ԃ����悤�Ȃ��Ƃ́A���̌���قƂ�ǂȂ������Ƃ����Ă����B����͍����̏㗬��≺����ɏ���قǂ̑�́A�����̂ǂ��ɂ��Ȃ����낤�Ƃ��������ł��������̂��B

���������x�@�P�X�W�R�N�R��

�@��l�ɂȂ��āi�P�W�Ή߂��j���߂Ă̂܂Ƃ��ȓ~�R�́A�A���o���̍ŏ��̃y�[�W�ɂ������A�V�V�N�P�Q���i�Q�P�j�̉�����������ܗ��x�o���ɂȂ��Ă���B����ȑO�ɂ͍��Z����̎R�x���ŁA�����ɔ����x�Ə�B�����x�B�R���ɏt�x�݂ɍc�C�R�Ɠߐ{�x�ɍs�������炢�ł������B���̉��������͒P�Ƃł̎R�s�������B�X�L�[��ŏ㕔����g���[�X�ɉ����ĕ����A�m�������悤�ȒP�Ƃ̏����Ɛ����ԓ��s�����悤�Ɋo���Ă���B�ޏ��͐������Ƀx�[�X���Ă���R�x��̍��h�ɒx��č�������Ƃ���炵�������B���������悤�ɂ��̏ꏊ�ɉėp�̃c�F���g�������̂������B�ޏ��ƒ��ǂ������ԕ������̂ł��邩��A����P�Ƃ̎������������̃x�[�X�L�����v�ɏ��҂ł����Ă����̂��Ǝ��͓��S���҂��Ă����̂����A�ޏ������̒c�̂ł͐V�l���ۂ��āA�҂��ɑ҂��Ă����V�l�̏�������̍����B���ȂǂɁA�Ê��̒j���������}����킯���Ȃ��̂��낤�B���R�̂悤�ɕ����Ă����ꂽ�܂܂������A�܂����R�Ȃ̂����B

�@���̓���ɉJ���~���Ă����B���������ȉJ�ʂ������B�~�̉J�Ƃ����͍̂ň��ł���B�����e���g���ɂ��݂Ă��āA����ւ��܂��ĐQ�Ă��邻�̎����̑̂̂Ƃ���ɐ����肪�ł��Ă���B�G�A�}�b�g���ו��ɂȂ�ƁA�e���g���̕~���͉��������Ă��Ȃ������̂��B�H�ѕ��𒅂ăV�����t�ɓ����Ă����̂����A���̂��ׂĂ����т����ɂȂ����B�����Ė钆�ɐk���Ėڂ��o�߂�B�w�����G���̂����₾��������A�������ɐQ��B����ɂ��ĂR�O�������ƁA���̉E�����₽���Đk����B��������ƍ��x�͔��Ό����ɂȂ��Ă܂��Q��B����ł��������Ƃ܂������ɖڂ��o�߂āA�܂����Ό����ɂȂ�B�Q���͐�����ɂȂ��Ă���B����Ȃ��Ƃ����Ē��ɂȂ����B�J�͂��œ܂�������B

�ܗ��x�`�L���b�g�Ԃ���̎������ݔ����B����ȂɃi�C�X�V���b�g�̎ʐ^���B���Ă������Ƃ��A�����܂Œm��Ȃ������B

�@�������ɖ��c�����A���͒��ɂȂ�ƁA�قƂ�ǂ��s�����J�n�����B�����ނ�̃g���[�X��ǂ��āA���x����Ő��̔����Ɍ��������B�����͐����x�݂̘A���ł����������G���Ă����R�C�S�O�l�قǂ�����鏬�����قږ������������낤���B��������R���܂ł͂Q���Ԃقǂ�����B���̓�����Ɍ��������̂������������̂��A�Ƃɂ������̎R�s�Ōܗ��x�̎R���ɂ͉^�ǂ������Ƃ��ł����B���̓r���Ɉ�ӏ���ǂ�o��Ƃ��낪�������B�U�C�����o���Ă���p�[�e�B������B����Ȃ̂ɁA������O�����ɕ����ĉ��R���Ă���l������B��̋}�X�Ƃ����̂́A��͂肢��Ȃ��̂��B����������l�ʂ�������B�Ƃɂ������̃p�[�e�B��ǂ��Ă����Ύ��R�ɒ���ɏo��Ƃ����A�܂����Ղȓo�R�ɂȂ����B

�@���ォ��̉���̂�����Ƃ������ł́A�o��q�Ƃ̂���Ⴂ�̂��߂ɏ��ԑ҂��ƂȂ�B����ɒ��ɂ͂P�O�l���炢�̒c�̂����āA��l�̎��͏��ԑ҂��̊ԂɁA���R�Ƃ��̒��Ɋ��荞�ނ悤�Ȃ��Ƃɂ��Ȃ����B�u�������Ď~�܂��Ă���Ƃ��ɂ́A�葫�������ɂȂ�₷������A��������Ďw�擮�����Ă��Ȃ��ƃ_���������v�ƁA���̃p�[�e�B�̃��[�_�[�������B�u�͂��A����Ȃ��̂ł��ˁv�ƁA���������o�[�ƈꏏ�ɃI�[�o�[��܂̎w���O�[�p�[����̂������B�t�[�h�����Ԃ��ăT���O���X�����Ă���ƁA���������o�[�̈�����Ǝv��ꂽ�̂��낤�B���Ƃ����āA������őтł͓�������ȂNJ�p�Ȃ��Ƃ��ł��Ȃ��B����Ɍ�̐l�������A���̂��ƃ����o�[�̈�����Ǝv���Ă���B�ł����������������邱�Ƃ��A�Ȃ��P�ƂɂƂ��ẮA�S�����Ƃ������͖{��̕������������̂��B

�@��̋}�Ȑ�ǂ̉���ł́A���̃p�[�e�B�̓U�C�����o�����Ƃɂ��Ă����悤���������A�������ɂ���ɉ����̂͂��������āA�T�d�ɃN���C���_�E�����Ă������B�����ł͂P�����������A�Q���������ǂ����͖Y��Ă��܂����B���͂��̎R�s�Ɏ��̓U�C�����g�s���Ă����̂ł���B������ɏ������悯��Ύ��������ʂɏc���ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ����A�W�����҂�����Ă����̂��B�ĂȂ炻�����ʃ��[�g�Ȃ̂�����B�L���b�g�łP�����~������ƁA����̓K�C�h�œǂ�ł����̂����A���̂��߂̃U�C���ł���B�������ܗ��̒��㉝���ɂ���͎����Ă����Ȃ������B���x���x�̃g���o�[�X�ɐT�d�������Ȃǁu�~�͎v���Ă���ȏ�ɂނ��������v�ƁB����ɏ�������o������p�[�e�B�́A�قƂ�ǂ������v��̋�g�Ȃ̂ł���B�Ƃ������Ƃ́A��͂莭�������ʂ͑����ɓ���̂��낤�Ƃ������ƂŁA���҂͂������藠��ꂽ�B

�@���̌�x�[�X�ɖ߂����B������ςȂ��ɂ��Ă����c�F���g�͐ϐ�Ŕ������܂��āA�ւȂ��傱�ɕ���Ă����B�s���ɓ��s���Ă����������A�u���炭�i��͂�Q�����炢���j�߂��Ă��Ȃ��������A�S�z���Ă��܂����v�Ƃ������B���҂��Ă���Ȃ��Ă��A�C���炢�g���Ă������Ȃ��ƁB�u��̏����ł�����肵�Ă�����ł��v�B

�@���ꂩ�琔�N������͂萳���x�݂ɁA���x�͂R�l�œ������[�g�ɂ����B��������������̎R�X�L�[�łR�l�p�[�e�B�œ���B���͎������̑���J�N�l�����ʂɍs���Ă݂��������̂��B�Ƃ��낪�r��̏o���܂ł��������ǂ����B������Ȃ��Ă����̓n���X�L�[�𗚂����܂�GO���Ă��܂����̂��B���Ԃʂ�B�V�[�������Ԃʂ�B����Ȃ��Ƃ������Ă����͂����Ȃ��B���Ɉ�������ꂽ�����o�[���u�����߂�܂��傤�v�ƑS�R���̋C���Ȃ��B�����������āA���������ɓ]�i�������̂������B���̂Ƃ��́A�Q�����f�ŏ㕔���炢���班���V�[���œo�������̂́A����܂ȃX�L�[�̓f�|���āA��͂�g���[�X�ɏ]���Ĕ�����o��A�Ő��ł͏����O�ɂ������ᓴ�𗘗p���āA�܂��ܗ��̒���ɂ������B���̂Ƃ��Ɏ��������ʂ̓�����݂��̂����A���ꂪ�S���Ȃ��B�u�~�ɂ������ɍs���l�͑������Ȃ��Ȃ��v�ƁB���̂Ƃ��Ɏ����Ă������X�L�[�́A�ȍ~�R��قǂ����g��Ȃ��āA���̎R�X�L�[�̓Q�����f�ŗV���Ƃ̕��������������炢�ł�����B

�L���b�g�����͐������ϐ�̂��߂Ɏg�p�s�B���̘e�Ƀe���g���Ĕ��܂�B

�@�������ɂ͂Ȃ�ƂȂ�����Ǝ����͂������̂����A���܂�ɂ����R�Ƃ��Ă��Čv�搫�Ɍ����Ă����B

�@�����Ă݂�ƍŏ��̉����������炱�̂R���̎������܂łT�N�قǗ����Ă���B���̊ԂɎЉ�l�N���u�œ~�A�T���̌o�������킹�ĂP�O����x�߂��������ƂɂȂ�̂��낤���B�T���̖k�������ɂ������̂́A���̒��Ԃ��炢�ɂȂ�W�O�N�̂��Ƃ������B

�@���ĂW�R�N�̂Q�l�ł̎R�s�́A�v�����͑��_�̂��̂������B�W�O�N�T���̖k�������ɂ͎Q�����Ă��Ȃ��ނ��������A�ȍ~�ɓ~��o�肾�����A��ɉ�Œ��N�`�[�t����邱�ƂɂȂ���S�Ƃ̃p�[�e�B�ɂȂ�B

�@�ߔN���߂Ă��̔ނƂ��̎R�s�̂��Ƃ�b�����̂����A�u�p�[�g�i�[��������Ȃ��Ă��P�Ƃł��̎R�s������Ă����Ǝv���v�Ƃ����̂��B�O�N�ӂ�ɁA���n����̗Ő����g���[�X���Ă����悤�ŁA���̑����̎R�s�������Ƃ����̂��B�ړI�������Ă������̂͐i���������B�����Ď��Ƃ����A�~�͍��h�ɂ��Ă����������قƂ�ǂɂȂ��Ă���B

�@�v���o���Ă݂�ƁB�W�O�N�̂T���̖k���́A���̑O�̐���̃`�[�tK�̍Ō�̎R�s�������悤�ȋC������B�������Ă��̂W�R�N�̎������́A��y�ł���̂������̐���̃`�[�tS�Ƃ̎R�s�������̂��B�v���o���Ă݂āA�ϐ���Ɋւ��Ă͂��̓�l�̃`�[�t�Ɍb�܂ꂽ�����A�����̎R�s�ɎQ�����āu���������Ƃ�����v�����Ă����̂ł���B�����ނ�Əo���Ȃ������Ƃ���A����͐ϐ�������o���ɏI����Ă�����������Ȃ��̂��B��y�ƌ�y�Ɍb�܂ꂽ�Ǝv�킸�ɂ͂����Ȃ��B�����Ōv�悵���̂́A�����̐ԐΊx����r��x�̓�A���v�X�ƁA�����悤�ɐ����̏�O�x���琼�����������Ȃ̂ł���B�`�[�t��֎����̃����o�[������Ȃ��������̐������h�Ƃ������ƂɂȂ낤���B���̒��x�����̎R�s�ɏI����Ă����Ƃ�����A�߂����ϐ���̌o�������ɏI����Ă������̂��낤�Ǝv���B

�@�����A��͌b����ŏW����s���Ă����B���̋i���X�ŁA�ނ����̎������̌v��������o�����B�Q���������Ǝ��͂����ɔ�������B����͂R�����{�̘A�x���͂����āA��莞���������A�P�O�����̓����������B���̎������C�ɓ����Ă����B�u�g���[�X�̂Ȃ��ϐ���ɓ����Ă݂����v�Ƃ����v�������͑O���炠�����̂��B����ɂ�͂�p�[�g�i�[���ނł��邱�Ƃ��A�S�����B

�@���R�͔����������炾�����B�K�X�̂Ȃ����A���ёт���Ǝ��ɂ������Ȃ��Ő��ɔ�яo���āA�~�G���������������B�N�����Ȃ��B���̏����̒��Ƀe���g���ĂQ�������B����ڂ����V��Œ�������Ƃ��o���Ă���B���ė����A�c�����n�܂�B

�@�ܗ��x�ɓo���������Ƃ͂����Y��Ă��܂����B���͂������玭�����Ɍ������Ő��ɓ����Ă��炾�B�����Ȃ�}�Ζʂ̉��~�ɂȂ����B�~�R�̋Z�p�̍����ł�B���_�͑O�����ō~��Ă����B���͍ŏ��N���C���_�E���̎p���ɂȂ����B�u���O�A�m��Ȃ������ɂȂ��܂��Ȃ����Ȃ��v�Ǝv���B���ꂪ�������B���ꂩ�牄�X�Əc���͑����B�N��ł͂Q�C�R�Ώ�̔ނł��������A�N���u�ł͎�����y�B���������W�������猩��Ɣ����ɂ������̂ŁA���݂��C���˂Ȃ��V�C�̂������͏���ɐi�ށB������Ƌx��ł���Ɓu����A��ɂ����Ă邩��v�ƁB�u�����A������v�B�ォ��s�����̂͊y�ł���B��ɂ͔ނ̃g���[�X���c���Ă��邵�A�ނ͎�������Ɉ�l�ŕ��������Ƃ����C���������������̂��낤�ƁA���ɂȂ�Ǝv����B������őтł́A�g���[�X���Ȃ��킯�ŁA�Ȃ��Ő��Ɖ��̊������ƕʁX�̃��[�g��ʂ����Ƃ����������悤���B

�L���b�g���������~������ɁA�k���̃N�T���ꂩ���g���o�[�X���n�܂����B

�@�ߌ�ɂȂ�Ƃ��������ɔ��Ă����B���A�����x���o�����Ă���̂�����A����Ȃ��̂Ȃ̂��B�L���b�g�ɓ���Ƃ��ɁA������Ə����Ȑ�݂����z����Ƃ��낪�������B�Ă����͂����ŗ����~�܂���Ȃ��Ȃ�B��ɃL���b�g�̓~�G�����ɒ������ނ́A�x�����Ɍ������āu���[���A���[���v�ƂQ�C�R�x����ł���B���ĕԎ����ł��Ȃ�����������Ɂu�Ȃ��`�v�ƁB�u�ǂ������H�v�u��ꂽ���`�v�B���̂���肪�A��ɏ��b�ƂȂ����B�S�z���Ă����ނ́A�ق��Ƃ����Ɠ����ɁA����Ă��܂����̂��낤�B

���̎������Ɍ������Ő�����B�����ʐ^�ɁA�Ƃ��Ă��ꂢ�ɒݔ������ʂ��Ă�����̂��������̂́A���߂ċC�������B�l�̎ʂ��Ă��Ȃ��R�̎ʐ^�Ȃǂ܂�Ȃ����̂������̂����A�����̃A���o���̒��ɂ���ȑf���炵���ʐ^���������Ƃ́B�p�[�g�i�[�ɂ��čs���������̎R�s�ł́A�������Ă��܂������Ƃ��A�܂����ɑ������̂������B

�@�����͐��Ⴉ�ꂽ�B����ł��L���b�g�Œ����킯�ɂ͂����Ȃ��B����̒����o�����A�܂��Ȃ��L���b�g�Ō������~���A�ȍ~�͍��܂ł̑僉�b�Z�����Ζʃg���o�[�X���P���������āA�ǂ��ɂ��ݔ����̕��R�n�ɗ[�������̂��B���̃��[�g�́A�Ă̌o�����Ȃ��B�ނ͂ǂ��������̂��낤�A���������Ƃ��Ȃ������B���x������Ƃ��ɕ����Ă݂悤�B�k��Ζʂ��㕔�܂œo�肷���čs���l���ĉ��~������A���̉��~�ł��A���U�C���������܂܂ɂȂ�B������U�C���͂����ςȂ��B�X�^�J�b�g�Ńg���o�[�X���Ă������Ԃ����������B�悭�������Ȃ��������̂��Ƃ����̂́A���ɂȂ��Ďv�����ƁB�����������悤���Ȃ��B�����������͒������̂Ȃ̂��H�s�����Ă������̂��H�@�����N�ł��s������B�^���悩�������ƂɂȂ�B

������o���̑�f�u���B����Ȃ̌����̂͏��߂Ă������B���������f���Ă����p�[�g�i�[�B

�@�ݔ����e���g���̗����͉����Ɍb�܂ꂽ�B���̓o�肪���������}���������Ƃ��v���o���B�s�b�P���̐Εt���͕s�v���B�s�b�N�������肪����ɁA�A�C�[���̑O�܂����œo�����B�N���X�g���Ď��ɋC�����̂����Ζʂ������B���Ƃ͒���̋L�O�ʐ^�ƁA���X�Ɨ�r�̏����܂ŁB�����̉������琅���|�^�|�^�H���Ă����̂́A�����������؋��ł���B���l�̓o�R�҂Ƃ����������B�����Ԋ�����̉��肪�A��ʃ��[�g���ƌy�����Ă������ɁA�Ă������Ă��܂����̂��B�Ő����炢���Ȃ艺��Ζʂ͂����B���������ɂ̓g���[�X���������B�P������邾���ŁA�K���l�C���[�g�ɂ͓o�R�҂��o�v���Ă�����̂��B���N�̏t�ɖk�ҒJ�ɂ����Ďv�������ƂȂ̂����A�����͈�ʃ��[�g�Ƃ͂����Ă��A���̌X�̓o���G�[�V�������[�g�Ƃ܂����������ł���Ƃ������ƂȂ̂��B�����n�}�ɐԐ��������Ă��郋�[�g�͂��ꂾ���ňՂ����Ǝv�����݂����Ȃ̂ł��邪�A�ϐ���ɂ͂���͑債���Ӗ��������Ȃ����̂��Ƃ����̂��A���N�����������Ƃł�����B�������ĐԊ�����������Đ�����o���ɒ����B�Ƃ��낪�����͖k�ҒJ����̑�f�u�����҂��Ă����B������ȃf�u���������̂��A���ꂪ���߂ĂɂȂ�B�V���[�N���[���̃A�C�X���������悤�ɁA��k���g�ł��Ă���B��N���̃f�u���̂��Ƃ����́A�Y�ꂽ���Ƃ��Ȃ��B���������Łu���Ă͂����Ȃ��ꏊ�ɂ��Ă��܂����v�Ǝv�������̂��B���������i�C�[�u�����A����Ӗ��ŗc�t�ŏ��ɓI�Ȏp���ɂȂ��Ă����B�ʂɌ��邾���Ȃ�N������͌���Ȃ��B�������ϐ���̒J�ɓ����Ă͂����Ȃ��Ƃ����ÓT�I�Ȋi���́A�f�u��������Ƃ���ɂ��s���Ă͂����Ȃ��Ƃ����Ӗ��ɂ��Ȃ�B�����Ƃ����v���Ă����B

�@�Ă̑D���������̂ɁA�~�ɂ͂������ΓI�ɉ�����Ă������ƁB���̎������瓦���ꂽ�ŋ߂ɂȂ��āA�悤�₭�R�X�L�[�̊y������������悤�ɂȂ����B�ߋ��̃g���E�}���瓦���Ƃ������Ƃ́A���Ԃ̂����邱�ƂȂ̂��B

�@���̎������͐ϐ���̍ō��̎R�s�ɂȂ��Ă���B���N�U���A���̎R�s����Q�O�N�������Ă���̂����A���Ȃ��Ƃ��玭������k�ҒJ����ēo���邱�ƂɂȂ����̂��B���̖k�ҒJ���i�C�X�E�N���C�~���O�ƂȂ����B�����������A�Q�O�N�O�̂R���̎����������������Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B�Y����Ȃ��R�s�Ƃ����̂́A�o�R�ς�L���ɂ��邱�ƂɂȂ����B

�J��x�E��m�q��E����O�X���u�@�P�X�W�R�N��

�@�Q�O�Α�㔼�̂��̍��́A�Ă̊�o��ɍł��[�����Ă����Ƃ��ł͂Ȃ������̂��ƁA���߂ăA���o�������Ă���Ǝv���Ă���B�p�[�g�i�[��S�Ƃ͓����œ���ĂT�N�ڂƂ����Ƃ��낾�����B�ނƂ͂���ȑO�ɂ����x�̃`���l�A���̖����R�Ńp�[�e�B��g���Ƃ�����B�W��̐ȂŁu��O�X���u�ɂ�������A�N�ł��������Ljꏏ�ɂ����Ȃ����v�ƗU��ꂽ�B�������₾���ɏW�����Ă����ނ͓����͐�D���̂悤�Ɍ����āu�Ƃɂ����N�ł���������A��čs���Ă���v�Ƃ����Ă����B���͂��̃��[�g�ɘA��čs���Ă�������̂ł���B

�@�����̊�o��̂��Ƃ𐳒��ɍ�������ƁA���߂Ĉ�m�q���o�����̂́A�N���u�ɎQ�������N�̂U���̒����łƂ������������̃��[�g�������B�����Ă��̂Q�C�R�T��ɁA��������̑S���[�g�̓o����ڕW�ɂ��Ă����Q�N��y���A�����̊x�l���[�g�ɂ����̂��ƃp�[�g�i�[��T���Ă����Ƃ����������B�����x�l�N���u���J�����[�g�ł���B���܂��ܓs���̂������肪���Ȃ������肵���悤�������B�u�L�~�̏T���̗\��́H�v�ƕ�����āu���͋Ă��܂�����A�ǂ����A��čs���Ă����Ȃ�A�ǂ��ɂł��v�ƁB�u�V�l�����H�ł��܂��������v�ƁB�������Ĉ�m�q��̂Q��ڂ̌o���ŁA�����͍œ�ւ���A�����ł��ł�����U���̃��[�g�ƏЉ��Ă�������́A������Ղ����Ȃ��x�l���[�g�Ƃ������ɁA�t���čs�����ƂɂȂ��Ă��܂����̂ł������B�u�܂��A�V�C���悯�����Ȃɓ�����Ă��Ƃ��Ȃ�����v�B

����̑����Z�J���h�ŕt���čs���B

�@���̌�̔ނ̋L�^��ǂނƁA�ނ����N�O�Ɏn�߂Ĉ�m�q�ɓ������Ƃ��ɁA������Ƃ����L���ȑ������ŋN�����āu�ނ�̎c�u�����U�C�����A��ǂňٗl�ɐ��ꉺ�������܂܂ɂȂ��Ă����v�Ə�����Ă���B�����������i��ڂ̓�����ɂ��Ă��A�ނ̖ڕW�͏���ɓ����T�{�������S���[�g���g���[�X���邱�Ƃ������������B

�@���̓��̓o���́A���T�����ɏo�����ŗ��������āA�ނ��Q�{�����Ă����U�C���̂P�{��S���ŁA�قƂ�Njx�ނ��ƂȂ���k����e�[�����b�W�𒆉��Ńo���h�܂ŏオ�邱�ƂɂȂ����B�����œo���̗p�ӂ����āA�ނ̓R�s�[�������[�g�}�ƌ���̊�̗l�q������t����T���Ȃ炪�A���͂����ƌ�ɂ��Ă����B�S�U�s�b�`�قǂ̃��[�g�͂��ׂĐ�y�̔ނ��g�b�v�����[�h���A���͌ォ��t���Ă����B�r�������̐l�H�o�����������̂����A�Z�J���h�œo���Ă����Ԃ�ɂ́A�܂����Ƃ��Ȃ����B������ǔ����炢�܂ł���ƁA�������ɍ��x�����o�Ă���B���₪�قƂ�ǐ����ɐꗧ���Ă���Ƃ����͖̂{���̂��ƂŁA�������牺�̎Ζʂ��A�`�����܂Ȃ�����͑S�������Ȃ��B�܂�̑S�̂��ɒ���o���Ă���悤�ȍ��o�ɂƂ���āA�^���ɂ͏��X���u�̂��̔������ɌX�Αт̒J�ꂵ�������Ȃ����̂Ȃ̂��B���̍��x���̋��|�S�ŏՓ��I�ɂ��̏����Ȋ�̃X�^���X���o�������C���ɏP����B�����������h�����C������}���邱�ƂɁA���_�I�ɔ�ꂽ���̂������B�����Ԃ��ꂻ���ȋC���́A�@���Ƃ����������B��ÂɁA��ÂɁE�E�E�Ƃ����킯�ł���B

�@�ǂ̒������炢�܂ň�C�ɏ���āA�����ňꏏ�ɋx�e���Ƃ�B�ނ������S�������Ă��āA�������������B�ꑧ�������ƂɂȂ����B

�@�S�ʓI�ɐ�y��M�����Ă���A�����̓o���͂Ȃ�Ƃ��Ȃ邾�낤�B�u������y���v���I�ȃ~�X��Ƃ��Ă��܂����ꍇ�ɂ́A����͈ꋓ�ɋ��|�ꂵ���Ȃ��Ȃ��v�ƁA�r���Ŋo������߂��B��o��Ńp�[�e�B��g�ނƂ����̂́A�����������ƂɂȂ�B

�@�㔼�̊�o��́A�����O���ŋ��|�ɑ��Ă͊�����q�ɂȂ��Ă��܂����̂��낤���A�J��x�ł͗L���ȓD�̑��t���e���X���A�D���ƑS���O���O�����Ă���̂����A������x���Ȃ����������Ă��܂����肵�Ȃ���A�Ȃ�Ƃ��I���_�܂œo������B���ۂɂ͂T���Ԓ��x�̓o���������̂��낤���B���~�͖k�ł��������~�����B���̂Ƃ��ɂ��A�U�C���̌��іڂ̈ʒu��A����̕��@�ȂǁA���������A�h�o�C�X���Ȃ���~��Ă��������̂������B�܂����邢�����ɗ]�T�ʼn��R�ł����B

�@�����̓t���[�N���C�~���O�̃u�[���͎n�܂��Ă����̂����A����ł��u�y�؍H���v�Ɲ�������Ă����l�H�o���̃��[�g�ɍō��O���[�h���^�����Ă����B������̈�̂����������[�g���������g�b�v�œo��Ă����A�{���̐����Ƃ����Ă����̂��낤���A�t���Ă����ēo�炳�ꂽ�����ł��A��͂肱�̓��̓o���͎����������Ȃ����B�����ЂƂ�ŋ��ɔ�߂Ċy���ނƂ����̂ł͂Ȃ��āA�����������Ȃ����Ƃ��A����͂܂����������ł��Ă��Ȃ����ƂɂȂ�B�u������̏����o���Ă݂܂����H�v�Ǝ��₳���ƁA�u�������A���̂P�����ł�����������ł��v�Ƃ����̂������ȓ����Ȃ̂��B�}�X�ŕ|�����ƁB����Ƒ��l���ߋ��ɖ��ߍ��{���g�ɂ��Ԃ݂��|���鎖�ɁA�ǂ����Ă���a�������������ƁB����ɂ��������s�ׂ��A���{�ōō������N�̊�o��ł���u���ꂩ�璷���l����o������Ă������Ƃ��Ă��A�O���[�f�B���O�́A�K�����̏���̉��ʂɃ����N������̂���Ȃ̂��낤���v�Ƃ����˘f���B�Ȃ܂�������[�g��o���Ă��܂������߂ɁA�O���[�f�B���O�̕��Q�������Ɋ����āA�����ŏ����s�ǂ��N�����B���낽���Ă��܂����̂ł���B�����������Ƃɓ������o�Ȃ��܂܂ɁA���̌��щz���Ă��܂������ԂɈʒu���郋�[�g���̘A���̓o��n�߂邱�ƂɂȂ�B��ŁA�G�X�q�≚���ǁA�ό`�`���j�[���[�g�E�E�E�B�P��P��̓o���͑f���炵�����̂Ȃ̂ł��邪�A�ǂ����Ă������f���Ɏ�����Ȃ��B�u�ǂ������̏���ȉ��̃��[�g�ł����Ȃ��v�B�Ȃ�Ƃ��c�p���������̂��ƁA���v���B�O���[�h�Ȃǂ͑��l���t�������́A�����ł����Ɗ��������̂�f���ɔF�߂�ƁB���t�Ō����͈̂Ղ����B��������o��ɔM���Ȃ��Ă���Q�O�Α�̏��m�����́A���[�g�̓�Փx��ӖړI�ɐM���Ă���A����Ȃ̂��B���l�����O���[�h�̍������[�g��o�����҂��A�D�ʂɗ��B�����̋����S�ɗD�t���B����Ȕ������C��������A���̂Q�N��Ɏ��͑��X�ƁA�ό����s�̃`�����X���܂߂āA���Z�~�e�ɂQ�O���قǑ؍݂����̂��B

�X���u�̃g���o�[�X�B�i�F���f���炵������B

�@�������Q�O���ԁA��������P�T�Ԃ̃��Z�~�e�̌��ŁA��o�肪���܂��Ȃ�Ƃ��v���Ȃ��B�A�����āu������[�g�ɂ����Ă݂悤�v�ƃ��Z�~�e�̃p�[�g�i�[�ƁA��Ńt�����P�Ƃ�����m�q�ł͒��̏キ�炢�̃��[�g�Ɏ��t�����B�����������́A�₪���낵���Ƃ��̂��B���ނ�����{���{���ƕ���Ă���B�Q�s�b�`�o���āA���͑��X�ƒ��߂ĉ��~�������C�����ɂȂ����B���_�́u���������Ȃ̂�����A������Ƃ���܂Łv�Ƃ����̂����A������Ȃ܂��������E��R���f�B�V�����̃��Z�~�e��m���Ă��邾���Ɂu����ȃ{����̈�m�q�ȂǁA��o��̑ΏۂɂȂ�Ȃ��v�ƌ������āA���̓��̓o������߂Ă��܂����B����ꍇ�ɂ́A�ڂ낭�ĕ���₷������x���Ȃ���o��Z�p���A�K�v�Ȃ��̂Ȃ̂ł���B�������u��m�q��o��v�Ƃ����ڕW�Ȃ����͕K�v��������Ȃ��̂����u���K�Ȋ��o��v�Ƃ����ݒ�ł́A��͂��m�q�͂��̑Ώۂɂ͂�����Ȃ��ꍇ���������̂��B�u�A�����J���Ԃ�̑�n���ҁv�ɂȂ��Ă��܂������Ƃ��������̂��B

�@�����̈�m�q�̓V�[�Y�����͑�l�C�œ��R�҂����������B�ɒ[�ɂ����A�V�C�W���̏T���ɂ́A�K���P���͑���҂��o���Ƃ������Ƃ��������B�N�ԂɂQ�O�l�ȏオ���̈�m�q�Ŗ��𗎂Ƃ������Ƃ�����B����T���̑����ɁA������悤�ɓ��R���鎩���������܂߂��o�R�҂��݂āu�����́A���̂Ȃ��ŒN����l�����ʌv�Z���Ȃ��v�Ƃ����āA�����Ă����B�m���Ɍ��Ă��Ă���Ȃ��������A����������ł�������̂��B���t���ɍs���܂ł̃e�[�����b�W�Ƃ����ꏊ�ŁA�������U�C�����o���Ă���p�[�e�B������B�u����ȂƂ��ŃU�C���o���悤�łǂ�����́H�v�B���N�̌o����ςނƁA���������������͂܂��ɓI�Ă��邱�Ƃ��Ǝ����ł��悤�₭�������Ă���B���V�l�̗{���Ȃ�Ƃ������A��ʂ̃p�[�e�B�ł���Ȃ��Ƃ��Ă��ẮA���̐�̓o�����v���������̂��B

�@���G���Ă��钩�̓��R������āA�O�̓��ɓ�Ńe���X�Ƃ������t���܂œ����āi�o�������P���Ԕ��j�����Ńr�o�[�N���āA�����͂P�ԂŎ��t�����Ƃ������Ƃ��������B���邢�͐^�Ă̂��~�x�݂̍ŏI���̗[���ȂǁA�����قƂ�ǂ����R���Ă��܂������ƂɁA�G�X�q�X���u����X���u�ȂLj�ʂɂ͗��̒ʂ蓹�Ƃ��Ĕ������Ă���ꏊ���A�����ēo���~���Ă݂āu����͉��K����Ȃ����v�Ɗy�����Ƃ��������B�u��m�q�̓o���͂�������ׂ����v�Ƃ�������ɁA�����ċt����Ă݂������ł�����B����A�{���͊�o��ɒ���Ȃǂ���킯���Ȃ��B�����Ŕ��f���Đ������Ǝv�������Ƃ����s���Ă݂���̂��B�_���Ȃ�Έ����Ԃ��B�Ƃ��낪���ꂾ�����ԑ҂��ō��G���Ă�����m�q�ł́A�r���܂ł����Ĉ����Ԃ��Ă��܂��ƁA����͏��Ԃ̍Ō�ɂȂ��Ă��܂��̂��B����́A���̓��̓o�������łɎ��s�������Ƃ��Ӗ�����B�o�[�Q���Z�[���̔������ɎE������悤���Ȃ��Ƃ��A�����̈�m�q�ł͌J��L�����Ă����̂ł������B

��O�X���u�ŏI�s�b�`�t�߁A���̂��Ə��������Ă���h�[���̓o���ւƑ����B

�@���̂悤�ɁA���������̎d�����ς���ė]�T���ł��Ă���A�ÓT�I�ȃ��[�g�Ƃ�����A�O���[�h�͒��̉��̃����[���[�g�ɂ������悤�ɂȂ����B��o��̉��������̈�m�q�ł�����Ă݂�Ƃ������Ƃł�����B�{�J�̎l�����[�A�O�����[�A���[�B�A���t�@�����[�E�E�E�B�G�X�q���ǂ�o���ĉG�X�q��ɏo�Ă��u�������炸�ɖk�ł���~��悤�v�Ə��̓��܂ʼn��~���悤�Ƃ������Ƃ��������̂����A���̉G�X�q�����̉G�X�q��Ə��̓��܂ł�����قǕW���������邱�Ƃ����̂Ƃ��ɏ��߂Ēm�������Ƃ������B�����������邭�炢�ɐ^���Ɍ������B�܂��l�����Ȃ��Ƃ��ɂ́A���̓�����R�b�v�X���u�ɍ~��āA���̂܂܃X���u�����~�������Ƃ�����B����͐�k�ɔ�шڂ�Ȃ����Ƃ������̂����i��k�̕������j�A�G�X�q�X���u�̕����Ƃ܂��܂���k�ɔ�шڂ�邱�Ƃ����������B��͂肱�̒J�͒m��Βm��قǖ����o�Ă���B���ꂾ���̕X�͂̒J�̂Ȃ������R���݂ɕ����܂���̂́A���̑�J�ł����ł��ł��Ȃ����Ƃ��B�䂪�N���u�̉�̎��c���u��m�q�͐��E��̊�ǁv�Ƃ������A���̈Ӗ��������������肩���Ă����B

�@���c�͈�m�q�ɑ����P�O�O��ȏ���R���Ă���B�u�������Ă������v�u���x�o���Ă������v�Ƃ����B���������A�J��x�̈�ʃ��[�g����R�O�O�O��߂�������֓o���Ă���I�W�T��������B���������C���������ɂȂ��Ă悤�₭�����肩���Ă����B�u�P��o������Q�x�Ɠo��Ȃ��v�Ƃ����Ă���l�́A�܂��܂����n�҂Ȃ̂ł���B��m�q��Ɣ�ׂāA�ł͗Ⴆ�Α����x���������Ƃ��悤�B��m�q�ɂP�O��o���āA�P�P��ڂ��炢�ɑ��ɓo�邱�Ƃł���͂��傤�ǒ��a����ƌ��������邱�Ƃ��ł���̂��B���̎��ɂ܂��P�Q��ڂ���Q�O��ڂ܂ň�m�q�ɒʂ��āA�Q�P��ڂő��ɍs���Ƃ����Ӗ����B�y�����̃o���G�[�V�����𑄃��x�̂P�O�{�����Ă���̂��A��m�q��ɂȂ�B�哇���g�́u�߂��Ă悢�R�Ȃ�v�́A��m�q�̓��R�҂����Ȃ��Ȃ������܂����A�{�̂�����B

�@���đ��̑�O�X���u�̓o���͂���ȂƂ��̌v��ɂȂ����B�����ڍׂ͂Ƃ����ɖY��Ă���B�ł��p�[�g�i�[�ƂȂ���������S���B���Ă��ꂽ�ʐ^����������c���Ă���Ƃ������Ƃ́A���̓J�����������Ă������A�ނ͂��̎R�s�ɖړI�ƈӎv�������Ă����̂��낤�B����Ƃ���͔ނ��g�b�v�������B���łɓ�����D���̔ނ́A�����ƂȂ����玩���ł��ׂĂ���Ă݂���Ƃ����Ă����قǂ������B�ނ������^���C�œo�������A���Ȃǂ̓w�����b�g������Ă��Ȃ��B����Ȃ��̂͐ϐ���̂��̂��ƁB

�@��O�X���u�́A�ߋ��ɂ�����ł��b��ɂȂ������[�g�ł�����B�����ŕӂ肩��݂�ƁA�����������Ă���B����قǃs�J�s�J�Ɍ�������͍����̂ǂ��ɂ��Ȃ��ƌ������Ă����B������o���Ă���Ǝv�������ŁA���ȓ����̂悤�Ȃ��̂��B

�@�������̓��ɂ́A�ߌォ��J�͗l�ɂȂ��āA�Ȃ�ǃh�[�����P�s�b�`�o�����Ƃ���ŁA���Ԑ�ɂȂ��Ă��܂��A�������͗[���Ɨ��J�̂Ȃ����A�r�o�[�N������Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂����̂��B���̓o������x����������������B�u���傤���˂��Ȃ��A�܂��r�o�[�N�Ȃ̂���v�B�ނ͂��̃V�[�Y���ɂ�͂�N���ƈ�m�q�ŁA�r�o�[�N���Ă��܂������Ƃ��������悤�Ȃ̂��B���j�̖��f�������̉ĂɂQ��ڂ��Ƃ����Ă����B

�@�ł����ƂȂ��Ă͂��������v���o�ɂȂ�B�Ƃɂ����A�ߋ��U�O�O�l�̑���Ƃ������E��̐����̒J��x�̂��̑唼�̐l�������Ŗ��𗎂Ƃ����B�ȒP�Ɏ��t���銄�ɂ́A���g�͂Ƃ�ł��Ȃ�����Ƃ����킯�ł���B�G�ꂽ���t���Ƌt�w�̃X���u�B�ǂ�ȃx�e�����ɂł��A�ْ���������B�t�Ɍ����A��m�q��o���A�䍂���������ɈՂ����̂��B����͖{���̂��Ƃ��B�����߂��ɂ���̂ɁA����͗D�������u���h�[����S�[���f���ł͂Ȃ��āA�쐶�̃n�X�L�[��b�㌢�Ƃ����T�݂����Ȃ��̂��A���̒J�ɂȂ�B����̉���q�̃I�o�T�����A�^�N�V�[�����č��ł����̏o���ɂ͌��w�ɒ��Ă���B����ǎ������́A��ɋْ����ƑΛ�����悤�Ɉ�m�q��Ɛڂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

��A�ԐΊx�E�ԐΑ�`���k��@�P�X�W�S�N�@��

�@��ʂ̎��Ƃ��o�āA�b����̃A�p�[�g�Z�܂����n�߂��̂��A���傤�ǂ��̉Ă������̂��v���o���B���̂����������ĂŁA���Ƃ̎����̑��g�t���̃G�A�R�������ɍs���āA�}篂��̃{���A�p�[�g�Ɏ��t���āA�ǂ��ɂ����̉Ă����̂����L��������B����ȂƂ��̎R�s�ɂȂ�B���̂����̃p�[�g�i�[�ƁA�V�l�œ����������A��Ă̂R�l�̎R�s�ɂȂ����B�ǂ�ȐV�l�ł����Ă��A���s�����邭�炢�͊ȒP�Ȃ��Ƃ��ƁA�����������M�͂��������̂��B���̂Ƃ����N���}�ő���ѓ��̉��܂œ����āA�قƂ�Ǒ�̎��t���ɒ��Ԃ����͂��ł���B

�ԐΑ�A�����̃S���W��

�@��ɓ����Ă܂��Ȃ��A���ɒ��������ƂɂP�O�l���炢�̑�p�[�e�B��ǂ��������ƂɂȂ����B��Œm��̂����A�������؍��̗F�D�o�R�p�[�e�B�������������B

�@�ŏ��ɂ������̓҂╣��ʉ߂�����ɁA�j�S���̑��ɏo��B�����̒J�Ǝ�l�q���Ⴄ�̂́A���̑��ӂ�ł���̗��ꂪ���������}�X�ŏオ���Ă������Ƃ������B����ɐ��ʂ�����B�u�傫�ȑ�Ƃ����Ă��A�������͉��ɗ���Ă��邾���ł͂Ȃ��Ȃ��v�ƁB�܂�������O�̂��Ƃł�����̂����B

�@�r���̍������ŁA���Ⴂ���đS���t������o���Ă��܂��A�ǂ��ɂ��������̌p�����ł��Ȃ��B�P���Ԃ��炢���X���Ďd���Ȃ��~���ƁA�Ȃ�ƌ��̒n�_�ɖ߂��Ă��܂��B�悭�悭����A���̑Ί݂ɂ���炵�����オ����B���Ă��ă}�k�P�Ȃ��Ƃ����Ă��܂��Ƃ�������̂��B�ǂ��Ŗ��c�����̂��͂����Y�ꂽ�B

�����̓j�b�R�E�L�X�Q�̌Q���ł����B

�@�ԐΑ�̖{�����l�߂Ă����ƁA�c���H�̕S�ԓ��ɏo�Ă��܂������B����ł͂܂�Ȃ��Ə㗬�͑��k��ɓ����āA���x�ɏo��v��ł������B

�@�����ɓ���ƁA���ǂ̃g���o�[�X�������������B������Ɠo�肷���ĕ|���v����������������B����ɏ㕔�͐�k�o��ɂȂ����B���ォ�琹���ɉ���ƁA�����Ƀj�b�R�E�L�X�Q�̌Q���B����قǂ̃j�b�R�E�L�X�Q�͌������Ƃ��Ȃ������B���̂Ƃ��͏����ɔ��܂��āA�������R�B�v�������ȒP�ɏI�����āA�Ȃ��Ȃ��Q�t���Ȃ������B�ѓ��ɉ��R���ăN���}�����ɖ߂�P���Ԃ��炢�̊ԂɁA�V�l�̔ޏ�����₵��������Ă���Ă����B�f���炵���ƏЉ��Ă��銄�ɂ́A���Ҕ��������̂��o���Ă���B

�@

�����x�E�k�������@�P�X�W�T�N�P��

�@�����ɂ����ƁA�ϐ���̎R�s�ł�������L���Ɏc���Ă�����̂Ƃ����̂́A�قƂ�ǂȂ��B�܂�Ȃ������̂��A��ۂ����������̂��B�Ƃ͂����R�s�����Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B�N���N�n�̋x�ɂ𗘗p�����������h�Ɍ����Ă݂Ă��A�V�W�N�̏t�ɎЉ�l�̃N���u�ɓ��������́A�Q�������Ō�̂W�W�N�܂ł̊ԂɁA��Ƃ��Ă͖��N�s���A�P�O��̎R�s���������킯�ŁA���̂������͂X��ɎQ�������͂��Ȃ̂ł���B�ŏ��̔N�͏㍂�n���疾�_�x�ɏオ���āA�O��`����`����Əc�������B���N�͕s�Q�����������A��O�`���Ƃ������N�����������A��A���v�X�̐ԐΊx�A������������ܗ��x�E�E�E�B�����ɉ͓����̏�ŎB�����ʐ^���c���Ă���N������̂����A���̌㖾�_�ւƂ��������Ă���̂́A�ǂ���o�����̂��낤�H�o���Ă��Ȃ��B�ǂ�����o���āA����x�̐������i���c�x�m�̔����j�����������Ƃ��������̂����A���̂Ƃ��̑O���̍s�����悭�o���Ă��Ȃ��B

�@������̑��ɂ��A�T���̍��h�����N�������̂����A���̋L�����������肾�B�A���o�������Ă悤�₭�v���o���Ƃ����n���ł���B���A�䍂�E�E�E�B�k�������ɂ͐��N�O�̂T���ɂ��o�������Ƃ͊o���Ă���B�Q�x�ڂɂȂ�B

�@�Љ�l�N���u�̍��h�v��Ƃ����̂́A��͂�g�D�l�Ƃ��ă��[�_�[�i�ӂ�̃����o�[���v������߂ĎQ���҂��W�߂�B���͂��������g�D�l�Ƃ��ẮA����܂Ŏ��i�҂������B��������ȍs���������Ƃ悭������B�Ƃ������Ƃ́A���h�̃v�����Ƃ����̂͂قƂ�ǎ����̕��ł͂Ȃ��āA���l�����߂��v��Ɂu���Ⴀ�A�����Q�����܂���v�Ƃ�����������ł��������̂��B�܂葼�l�̌v��ɕt���čs���Ƃ����̂́A���h���l�̃����o�[�̒��̉��ʂɂȂ�B���������o�[�̌��t���Ă����A�܂�����ɏo���邵�A���R���ł��邾�낤�Ƃ������Ղ�������B�ʂɍs���v��̉����ׂ����Ȃ��Ƃ����킯�ł��Ȃ��̂����A�ǂ������l�C���B�Ȃ�A���������Ƃ��낾��������̂��Ƃ����ƁA����������Ƃ͌���Ȃ��B

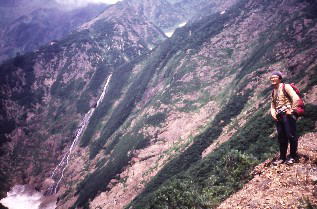

�ƕW�߂����ӂ�̖k�������B�o�b�N�ɑ呄�A�q���A�����B

�@����A���o�������ď��߂ċC�������̂����A�����o�b�N�ɉf���Ă��邱�̎ʐ^�Ȃǂ́A�呄�A�q���A�����Ƃ��ꂢ�ɂR�{�̑����ʂ��Ă��钿�����ʐ^�ł͂Ȃ����ƋC�������B���͂��̎q���A�����Ƃ������̐��m�ȏꏊ�����ł��鏇���ɂ��Ă��A���ŋߒm�������̂������B�R�̖��O��m��Ȃ���Ύ������ʂ��Ă���ʐ^�̎R�ɂ������͂Ȃ��͂����B�ʂɎR�������������킯�ł͂Ȃ��̂����A���������o�[�ɂ��Ă����āA�~�R�𖡂���������Ƃ�����Ȃ��R�s�������킯�������̂��낤�B���s�ɂ��Ă��o�R�ɂ��Ă��A�P�Ƃ���Ȃ���Ζ{���̂��Ƃ͕�����Ȃ��Ƃ����l���A�����h�ł���̂����A�܂��ɂ���͌������Ă���ꍇ��������̂��B

�@����ł��������h�ɂX��������Ă���̂�����A���������ł͂Ȃ�ƂȂ��o���Ă��邱�Ƃ�����B���e�Ȃǂ͓Ɛg����́u�����ɉƂɂ������Ƃ��A�܂������Ȃ��v�Ƃ����Ă������A�ŋ߂ł͍Ȃ��u�T���ɉƂɂ��Ȃ��˂��v�ƁB���ʂ̎R�����Ƒ��Ɍ�����悤�Ȃ��Ƃ��������āA�U�X�����Ă����ߋ������݂�����B�Ȃ̂ɁA�~�̋L���͔����B

�@�ŏ��̐����́A���V��̂Ȃ��䍂�̒ݔ����Ŗ��c���A�����͐���̗Ő��ɓ����ēV��̃R���B���̗����ɂȂ��Đ���̒���ɒ������ɁA���̂����������ɂȂ����B�����ł����܂ɂ͉����ɂȂ�ƁA�����������Ƃ�����B

�@�L�Ȃ����O�ɓ������N�́A���b�Z���Ŋۓ���������Ƃ�����A�㑱�p�[�e�B�������ԂŒǂ��t���Ă��Ă��܂��āA�K�b�J���������Ƃ�����B�R���ڂɎR���ɏo�āA��V��̓~�G�����ɓ������̂͑�A���B���������������ł��邾�����܂ŋ߂Â����Ǝv�����̂����A���ǂR�l�p�[�e�B�̑����݂�����āA���x�̉�����Œ�R���܂ł������ɖ��c�B���ꂪ���������B�����͍r�V�Œ�B����ɗ����������r�V�Ŏ��E���Q�O���[�g���قǂ̐���Ȃ̂�������ł����Ԑ�ŏo���B�Ƃ��낪���ʂ̏c���ł���͂��Ȃ̂ɁA�U�C���Ŋm�ۂ��Ă₹������i�݁A��������P���|���Ă��R���܂ʼn���邩�ǂ����B���̓~�G�����ɓ����Ă����ʃ��[�g����̒��Ԃ��T�|�[�g�ɂ��Ă���āA�Œ�R�����킸���ɒ������Ƃ���ō������āA�g�����g������������Ƃ����A��Ȃ��R�s���������B����ɗ����́A���ɓ����Ă����ʂ̓o�R�҂����ׂĊ܂߂ĂQ�O�l�̃��b�Z���Ő���z�����ˑ�����邱�ƂɂȂ����B���b�Z���͋��܂Ő���B�擪�ƂQ�Ԗڂ͉ו���u���ċ�g�̃��b�Z���B�㑱���m���m���Ƒ����B���ǂ������Ă��A�V�䍂�ɂ����͖̂�̂X���B���قɘA�����Ƃ��āA�S�������ɏh�������B������̎��Ԃ���[�H������Ă�������̂��B�F���������Ă����B�Ăт���ɂȂ��Ă��܂����B�u���R����2���������̂ɂ˂��v�Ɨ��ق̏����B����Ȃ��Ƃ��������B�V��ɕ����߂���ƂЂǂ����ƂɂȂ�B���V�̂����ɍs�����ł��Ȃ��Ă��������Ƃ��B�������̂Ƃ��̂Q�O�l�����o�[�̂����A����̐l�������Ǝv���̂����A��ˑ犗�c��E�����h���h�������āA��J�o�������߂����ӂ�ŁA�u���̕ӂŗѓ��ɏオ��Ȃ��Ƃ��߂Ȃ��ǁv�ƁA�ѓ��T���ɎΖʂ��@�ɂ��������l�������B�ѓ������܂邻���������b�Z���̃��[�g�s���̂Ȃ��ŁA���Ă̋L�����炱���������Ƃ��ł���A���ɓ���������v���������̂��B

�@����͐�T�ɂ��̃��[�g���n�C�L���O�̂悤�Ɏn�߂ĉ��R���Ă����Ƃ��ɒɗ�Ɏv���o�����B���o��o�����߂��ŁA�Ƃ�ł��Ȃ�����ɂ������o���킷�B���̒J�͐V�䍂���甒�o�o�����܂ł́A����̂��߂ɒJ�������Ȃ��̂ł���B���Ƃ��ĎR�ł͋����悤�Ȏ��̂�����̂����A���ɃK�X�Ɛϐ�ł��̉���݉z���Ă��܂�����A����͍������P�O���[�g�����z������̂�����̂��B�����������E�Ƃ����Ƃ���ŁA���瑘��ȂǁA���ꂱ�����b�ɂȂ��Ă��܂��B�ϐ���̓g���[�X���������u�ԂɁA�Ƃ�ł��Ȃ�����Ȃ�A���₻�ꂪ�{���̎p�Ȃ̂����B

�@���Ă��̂Ƃ��̖k�������ɂ��Ă��A���̐��N�O�̂T���̓����[�g�ɂ��Ă��A��͂���t���܂ł��������������B�k��������o��Ƃ����̂ɁA�����̏�����̐�����S���W�����z�����Ȃ��Ƃ����̂��A��Ȃ��̂����B

�@���͂��̂Q��ڂ̖k�������ɂ��Ă��A�ƕW�Ƃ��k�����Ƃ����ꏊ��m��Ȃ������B���O�����͒m���Ă���̂����A���̏ꏊ���͂�������肷�邱�Ƃ́A���ł��ł��Ȃ��B������O�R�N�Ă̐����n�C�L���O�ł悤�₭����炵�����̂ƁA�o������͂��̖k���̃R���ɂ��Ă��A�Ȃ�ƂȂ����̏ꏊ������ł������x�̂��Ƃł���B���͂T�����P�����A�V�C���ǂ��āA�o�R�҂����āA���[�g�����Ă���A���̓�Փx�ȂljĂ������ς��Ȃ��̂ł���B����ȃ��[�g������Ă��āu�k���͖ʔ��������v�ȂǂƋC���������Ȃ����A��͂�L���Ɏc���Ă��Ȃ��Ƃ����̂́A���قǖʔ������Ȃ������Ƃ��������̂��ƂȂ̂��낤�B��̃g���[�X�ǂ���ɕ����Ă��܂�����Ƃ��������̂��ƂȂ̂��B

�@�T���ɍs�����Ƃ��ɂ́A�ƕW��O�ӂ肾�Ǝv���̂����A���p�[�e�B�̃e���g�ƈꏏ�ɂȂ����B�������͑��̎R�����瑄��������ĉ�������܂�����ɓo��Ԃ��Ē��Ԃƍ��������̂����A����V���̎��̕ɂ��A�L���b�g�t�߂ŃX���b�v��������̂́A���̓��A�k���ňꏏ�ɂȂ��������̈�l�������悤�ł������B����Ȃ��Ƃ��������B

�@�ʐ^�ɂ���悤�ɉ��ӏ����̓U�C�����g���Ă���̂��B�Ō���ɓo��Ƃ��ɂ́A�R�s�b�`�قǂ����Ɗm�ۂ��Ȃ���o�����L���͂���B���p�[�e�B�������Ō����������Ƃ͊o���Ă���B����ɕ��ւ́A������Ƌ}�Ζʂ��������Ȃ��ƁB

�@���̐����̎��ɂ́A�T�l�����o�[�̈�l���A�r���Ōy�������ɂȂ����B��ŕ��������̂́A�̎��I�Ȃ��Ƃ炵���B�C�̓ł��B���̎R�s�ɂ��Ă��A�ł͒��ォ��ǂ̂悤�ɉ��R�����̂����ꂪ�A�����ς�o���Ă��Ȃ��̂��B���̂܂c�����ăL���b�g�z���͂��Ă��Ȃ��͂��ł���B���Ƃ����Đ��N�O�̂悤�ɁA��ʃ��[�g�̔�ˑ~�̋L�����܂������Ȃ��B�܂��ē�x�������Ƃ��������ϑ����[�g�ł��Ȃ��͂��Ȃ̂��B������ˑ�Ȃ̂��낤���A�܂������o���ĂȂ��̂͂ǂ����Ă��B���V�ł����g���[�X�ɂ����č~�肽�����Ȃ̂��낤���B���Ȃ��Ƃ����N�O�ɐ�����J�������Ƃ��v���o���Ă��ǂ������Ȃ��̂ɁA������Ȃ������炵���B�̂�C�ȉ��R���i���B

�@�����V�䍂�ɉ��R��A����h����\�肵�Ă����̂����A�����ŗ�̓����ɂ��������ނ̂��Ƃł��߂����Ƃ����͎v���o���B�u�����̎��Â͑����ق�����������A���R�ɏo�ĕx�R�o�R�ŋA������v�ƌ����o�������[�_�[�ɑ��āu�y���݂ɂ��Ă�������h�����Ȃ��Ȃ�̂͂��₾�B�ǂ�������ɂ���Γ����̎��Âɂ��Ȃ�B��҂͓�������Ȃ��Ă�����B�����甽�v�Ƃ����̂́A���B�łT�l�p�[�e�B�͎����c���ċA���Ɏ^�����Ă��܂����̂��B�����ł��p�[�e�B�͕ʂꂽ�B�Ƃ����Ă�����l�ʼn���ɏh�������L�����Ȃ��B���R��ɂ���Ȃ��ƂŌ��܂���̂́A���ɋ��������܂������Ȃ�����Ȃ̂��낤���B�����̓p�[�e�B�̐V�l�������̂����A���Ȃ��Ƃ����łɉ��E�Ȃ̂ł��邩��u������l�ŋA���ł��܂��B�����o�[�͂�����肵�Ă��������v���炢�A�ǂ����Č����Ȃ��̂��낤�Ǝv�����B������������̂��B�u��l�ŋA��̂͐S�z�ł��B�����ɂ����v�B����ȃ}�k�P�������K�v�͂������̂��낤���B���[�_�[�͎R�ł͌����������������D�����l�������B������l�]���������̂��낤�B��̃`�[�t���[�_�[�N���߂��B���ɂ��̌o���͂Ȃ��B�����A���ݎ��Ɣނ͂Ȃ���̗F�l�ŁA�c��Q�l�͔N�ɂP���W�ŁA�V�l�̔ނ����͂܂��Ȃ����R���ł��Ă�������Ă��Ȃ��B

�@�����̌o���̂Ȃ��ŁA�k��������~�Ət�ƂQ��o�����Ă��邱�ƂȂǁA���ɖʉf�����ƂɂȂ�B���N�ɂȂ��āA�k���̎��t���́A�����̐�����̏��������߂ɁA���ł͑�V�䂩��n�R���V���ɉ����āA����ɖk�����o��Ԃ��ĂƂ���悤�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�m�����B�āA�T���������炵���B��V��q���b�e�̎�l���A������HP�ł���𐄏����Ă���B��V�䂩��̖k�������Ȃljߋ��ɉ��������`�����X�͂������͂��Ȃ̂ɁA�悭���ĂȂ��̂��B�o���Ă��Ȃ��B�������n�}����z������ɂ́A��V�䂩��قړ����x�Ɍ����鑄�ɂ����̂ɁA��������P�O�O�O�������āA����ɂV�O�O�o���Ėk���̃R���B��������S�O�O�̏c�����đ��Ƃ����̂́A�܂����n�ɂ����A�u���������܂ł��Ėk���Ȃ́H�v�Ƃ������ƂɂȂ�͂��Ȃ����B����ł����̃��[�g��I�Ԑl������Ƃ����̂��B�q���b�e�ł�������Љ��B�܂荡�ł��k���Ƃ����̂́A�����܂ł��Ă��o�肽���f���炵�����[�g�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��B���������Y�����a�P�O�N���ɂ����ő���āA���Q�������ɑ���āA���������͍������[�g�ɂȂ��Ă���B����ł������_���ȂǂƂ������̂��ł��āA������̑f���炵���鋫��䖳���ɂ����B�����R���ɂ��Ă��q�͏��Ȃ��Ȃ����B�����čr�p���������Ȃ̂ɁA����ł��k���Ȃ̂��낤���B���������Ȃ̂��낤�B

�@�O�R�N�Ăɐ������������邢�āA�����ł�����ς�ϐ���ɂ͗��h�ȃ��[�g�ɂȂ肦��ƍĔF���������̂��B���������āA������f���炵���B���͂R�����ɋ}�s�Ȕ�����o���āA��Ő��͖k��ւƑ����B�������Đ��V�Ȃ�A�Ă��~�������悤�Ȃ��̂Ȃ̂����A�R�̎����Ă��閣�͂Ƃ��Č��Ȃ�A��͂�R�̊������́A���������������Ă͂��Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂��낤�B�N���d�˂�Ƃ��������v���ɂȂ��Ă���B�̗͂����������A�����ɂȂ����Ƃ������Ƃ��B

�@�@

�x�m�R�@�P�X�W�T�N�R��

�@�x�m�R�Ȃǂ́A�D���ł��Ȃ��R�Ȃ̂����A�o�����͖��ɑ������̂������B��̉Ă̕x�m�ɂT�C�U���Ă���B�����������́A�N���}�̖Ƌ���������������̂��܂�A�x���Ƀo�C�g��̉c�ƎԂ��T���ɔq���Ă��܂��āA�Ȃ������X�o�����C���̂T���ڂ܂ŏオ���Ă��܂��A�v�C�̂܂ܗ�₩�������Œ���܂œo���Ă��܂������Ƃ��������B�S���ԂŒ���B�u����A�Ђǂ��l�̓n�C�q�[���œo���Ă��鏗�̐l�����邭�炢�ŁA��C�œo���Ă��債�����Ƃ͂���܂����v�Ə����̃o�C�g�Z����B

�@�X�o�����C���̔��Α��̑��ѓ��Ƃ����́A�A���y���h���C�o�[�ɂƂ��Ă͂�����Ƃ������n���������Ƃ������āA���̈��H���������肵�āA������ʔ����h���C�u���������̂������B�ŋ߂ł͐��N�O�ɉƑ��œo������������B

������Ă���R�����̃x���`�ŋx�e

�@���N�P�P���ӂ�̐�P�̎����ɂ́A�����ɂ悭�ʂ������̂��B���ԈˑR�Ƃ���������~�ȂǂƂ����P�������ł�����Ă���̂����A���ꂪ�{���ɖ��ɗ��������Ƃ͂Ȃ��B���̂����̒�~�p���̓A�C�[���𗚂��������y�����ɕ�������̂����A�u����́A��������|�����A�C�[���ŁA���܂��Ȃ����߁v�������ł���B�}�Ȑ�ʂŎ��ʂ��Ƃ��������������Ƃ��ɁA���ܖh���̑��グ�ȂǁA�܂����������̂Ȃ��R���ƍ��ł��v���Ă���B�s�b�P�����h���Ɠ����ɁA�������ڈ�t�L����Ȃ�A�Ζʂ��A�C�[���ň��������Ȃ肵�āA��Ɍ��˂��Ăł�������h���������ɂȂ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂��B�����玄����P�������Ƃ��ɂ́A�ނ��뒸��܂œo������~�肽�肵�ăA�C�[���Ɋ���邱�Ƃ̕��������Əd�v���Ǝv���āA�x�m�o�����邱�ƂɑS�͂����������̂������B���邢�͌P���ł́A�Ζʂɓ���������╠���œ˂�����ŁA�������犊����~������������Ǝ��H�ɓK���Ă���Ǝv���Č�y�ɂ�点�����̂������B

�@�{���̓~�̕x�m�ɍs�����ƌv�悳�ꂽ�̂́A�܂��ɂ��̂Ƃ������ɂȂ�B�����̂��傤�ǂP�N�O�́A���͈����ŖƋ��������̎����ŁA�N���}�C�J�[���Ȃ��A�x�m�}�̂��̃I���{���S���ŋg�c������R�������̂������B

����ł��f���炵�������ŁA���̓�����͕x�m�̋��|�͂ǂ��ɂ��Ȃ������B�ϕ��p���̂܂ܑ̂��ƒ��ɕ����オ���Ă��܂��˕��ȂLj�Ȃ��B�x�m�g�c�̓o�R������T���ڂ��炢�܂ŏ����ɓo���āA�����͓o���B�ʐ^�����Ă��A�܂������̋�g�œo���Ă���B

�@�o���Ă���̂́A����t�߂���̉���ŁA�K�Z�[�h��A���������Ƃ������B�����̒��˂Ő�͏����ɂ�ł���B�����X�s�[�h���t�������Ă��܂��ƁA���ꂪ�~�܂�ɂ����B�K���ȃX�s�[�h��ۂ����܂܁A�ǂ�ǂ�~��Ă����̂��B�ҊԂɓ˂��h�����Εt���ɂ�������R������B��������ƁA���x�͒��ˏグ���Ⴊ�ҊԂɂǂ�ǂ܂��Ă��܂��āA���̂��߂ɐK�Z�[�h���~�܂��Ă��܂��B���̓x�Ɉ�U�����オ���āA�ҊԂ̐���ǂ��Ă���܂��J�n�Ƃ����킯�������B

�@����Ȃ��Ƃ����ėV��ł������߂ɔn���Ȗڂɂ������B��s�̓�l����ɍs���߂��Č����Ȃ��Ȃ����B���R�r������͎R�����͌������ꂢ�Ɍ�����B����Ȃ̂Ƀe���g���Ă����T���ڂɂ��ǂ蒅���Ȃ��̂ł���B�r���Œn�}�Ɖ��x���ɂ�߂����������̂����A���K�̃��[�g�����E���Ɋ�肷���ĉ��R���Ă��܂����炵���B��Œn�}������ƕs���Ƃ����K����ɓ��荞��ł��܂����B�x�m�̎Ζʂ͂��ꂢ�Ȉꖇ�Ζʂ��Ǝv���Ă����̂����A�ΎR�̎c�[�̂悤�ɁA�����炩�̃K���������������̂Ȃ̂��B�u�ǂ����K���ɉ����Ă��A�ǂ����̗ѓ��ɏo�邾�낤�v�Ƃ₯�ɂȂ�A���̍��ɂ͕G���炢�̐ϐ�̏d����̃��b�Z���ɁA������Ƌ�J�����肵�Ă��܂����̂��B����Ȃ��Ƃ��Ă悤�₭�A���ѓ��̂S���ړ�����ɍ��������炵���B�܂������g���[�X���Ȃ��B�G�̃��b�Z�����v���B�������琳�K���[�g�ɖ߂�ɂ́A�T���ڂ��炢�܂œo��Ԃ��āA��������o���Ă����o�R��������Ƃ����킯���B

�@�������g����Ȃ��v���āA�d���Ȃ��o��Ԃ��Ă���ƁA���Ԃ̃R�[�����悤�₭���������B�����E��������߂��Ă��܂������Ƃ�m��ƁA�u�����A�悩�����v�Ɣނ�͐K������t�����B�u��������Ǝv�����v�B�m���ɂ낭�ł��Ȃ����ƂŐS�z���|���Ă��܂����B���Ԃ������Č}���ɗ��Ă���āA���̃��b�Z���̂������ŁA�y�ɂȂ����B�V�C���悷�������߂ɁA�o���o���ɉ����āA�Ƃ��������ɂȂ��Ă��܂����̂ł���B

���x�E�����Y�����@�P�X�W�T�N�T��

�@���̔N�̃A���o�������Ă�������Ă��܂����B�W�T�N�T���Ƃ����̂́A���������N���ł���BGW�Ɍ�����A���āA���Ђ��P�T���B���͂��̔N�̂W���ɂ����ɓ����Ă���̂����A����͂V���ɔ�I��������������Ƃ������ƂɂȂ�B�^����œ��q�@�̌䑃��R�ė��̃j���[�X�����B���j�����܂ꂽ�̂��P�Q���B�L���Ɩ��O�������B�����R�ɊW�����閼�ɂȂ����B���ꂪ���łɍ��Z�R�N�B�����������̂��E�E�E�B�u���������ɎR�ɂ�����������v�Ɖ��x���ȂɌ���ꂽ���Ƃ����������A�U��Ԃ��Ă݂�Ɩ��炩�ɂ����������B�����͎��o���Ȃ������B�킪�N���u�̉�͎��c�b�q�j�Ƃ����R�x�E�ł͗L���l�Ȃ̂����A�u���[�ƎR�ƁA�ǂ����ƕt�������������Ǝv���Ă���v�Ƃ����̂����_�ŁA���������v���Ă����B�t���������������̂�D�悷��ł���A�������B�r�����犄�荞��ł������̂͏����Ƃ��Ă��̎��ɂȂ�B����ɂ��Ă��I���ȎR�s���A����ȑO�Ɖ����ς��Ȃ������Ă������̂��B

�@���ɂ́A����܂œs���łT�C�U����R���Ă��邱�ƂɂȂ�B�ŏ��͂��̃N���u�ɓ���O�ɁA�j�m�ؓ����z���ĕ�����n���ɏ���āA���̍��X�����̗��j�I���[�g���猕��ɓ������̂͗ǂ������̂����A�����ł킸���ɂP���������������V�̓��ɁA��ʃ��[�g����J�j�̉����ȂǂƂ����Ƃ����ʂ��Ē���ɗ����������B������Ԃ̐��V�́A�������y���T�|�[�g���邽�߂ɓ���|���ă_���̉����B���Đ�y���������������͉J�̂��߂Ɂu����A�\����J��グ�ĉ��R���悤�v�Ǝ����Ɍ��������̂��B���̃N���u�́A���Z����̗F�l���Q�����Ă����Ƃ���ŁA���͂��̂Ƃ��q�l�����ō��������̂����A���̃A�z�v��ɕ���Ĉȍ~��������B

���x�B�����Y�����@��̎Ζ�

�@���̌�͍��̃N���u�ɓ����Ă���ɂȂ�̂����A����N�͓����悤�ɉĂɌ���Ƀx�[�X���āA����Ƀ`���l�o���̂��߂ɎO�m���ɂ�����e���g�����̂��B�^���C�𗚂����܂܂����ɍ��������̂����A��k�̑����ɋ����āu�ł��A�����n��������ΊȒP�ł���v�Ɛ����O���炻���ɑ؍݂��Ă��������ɂ����āu����A�n���}�[�ő��v���v�ƂȂ����B���̂Ƃ��͂�������l�C�̍��Ő��Ƃ���ɂ����P�{�̓o���������B�����ɍĂь���ɖ߂�Ƃ��ɂ́A���傤���Ȃ��^���C�̂܂O�m����k���������̂����A�債�Ĉ�a���͂Ȃ������B�Ƃ��낪�������炢�̂��ƁB���̌㒷���`�[�t���߂��ނ����̔N�ɐV�l�������̂����A�p�S�[���A�C�[���������Ă����悤�������B�Ƃ��낪�T�C�Y������Ȃ��B���̂��߂ɎO�m���̉���œ]�|���āA���܂����炢�̂��B����ł����Ƃ����ǂ蒅��������A�����ɂ͍������Ă���OB�ɂ���Ԃ���āA�܂��ɕs���_�̓P�ނƂȂ��Ă��܂����̂ł���B�u����ȃz�L�ȃ��c�́A�ǂ����܂��Ȃ����߂邳�v�ƒN�������������������B�m���ɔނ͂��̌サ�炭�x�E���āA���t��̂܂܉�̏W��ɏo�ȂȂǂ��Ă����B�Ƃ��낪�C�������Ă���C�z���Ȃ��B����Ȃ�ƁA��₩��������܂��Ȃ���V��ł������A����������ɂ͂�������ƕ��A���Ă����B���̂W�T�N�̐����̖k�����A���̌����Y���������̔ނ����[�_�[�ƂȂ����B�����̖k���ɎQ�����������o�[�ł��̂T���ɂ��Q�������̂́A�ނƎ������������B

�@���̂ق��A�T���ɂ͔��������珬��������o���ē��R�������Ƃ�����B����ɂ��̔N�̉Ă̌��́A���ƃp�[�g�i�[�̓�l�ŁA���ʎR�̕ʎR�J��o���āA�^����̖{�̂ƍ��������B���̑��ɂ�͂�T���Ƀ_��������R�������Ƃ��������̂����A����͖Y��Ă��܂����B�������ĉ��x�����ɂ͑����^��ł���̂����A���ł����ƕ����Ɓu����Ȃɉ����Ƃ���܂Łv�Ƃ�������������ɗ��B��͂�A��̂Ȃ��ŒN���̌v��ɑ���肵�Ă��������̂��ƂƂ����A���l�s�V�ȎR�s�����Ƃ�Ȃ�����Ȃ̂��B

�@���̔N�̌��́A�A���o�����������ł͐��V�Ɍb�܂�Ă���B�U�C�����o�����ӏ������x�������āA��ł̌������~������B����炵���Ƃ���ŋL�O�B�e�����Ă��邪�A�W������ɖ�����Ă���̂��낤�A�����ς蒸�ゾ�Ƃ����v���͂Ȃ������B

���E�����Y�����@��Ł@���������ł��������~����B

�@�Ƃ���ł��̂Ƃ��̎R�s�ɂ��Ă��A�͂����Ăǂ������R�����̂��A��͂萳�m�Ɏv���o���Ȃ��̂��B����܂Ŏ��͑���������ʂ����o���͂Ȃ����A���Ƃ����Ď����ł��Ȃ������悤�Ɏv���B�L���̒��ł͂T���ɒr�m�J��k�����������Ƃ���x��������̂����A���̂Ƃ��������낤���H����������̘b�ł���B

�@���͎��̐���̌����R�̂Ȃ��ŁA�ł���ۂɎc���Ă���̂́A���̒r�m�J�̉���Ȃ̂ł���B����m�ɂ����A�㕔�Ő�����̒r�m�J�K���[�̉��肾�����B�}�Ȑ�k�̉��~�Ƃ����̂́A���ł��C�����B�X�L�[������Ă���A���ꂪ���K�ȎΖʂ��Ǝv���Ă���l������̂��낤���A���ɂ̓X�L�[���낤�ƁA�A�C�[�����낤�ƁA��͂�s���ɂȂ�B�K���[���㕔����`�����Ƃ��Ɂu����ȂƂ���A�ǂ�����ĉ���v�Ǝv�����B�m���ɂǂ̃p�[�e�B�������悤�Ȃ��Ƃ��l���Ă���B�U�C�����o���Ă���p�[�e�B������B�m�[�U�C���ŃN���C���_�E�����Ă���l������B�����������ł��A�����K�����鐔�l�Ƃ����̂́A���ʂɑO�������ĉ����Ă���l������̂��B�T���ɟ���O��E�k�����̂T�E�U�̃R���ɓo�����Ƃ��ł��A����ɋ}�ȂR�E�S�̃R���ɓo�����Ƃ��ł��A��������O��E���ǂɎ��t�����߂ɉ��邠�̎Ζʂ��A�ǂ�����ĉ���̂��B�k�䂩���J�Ɏ��t���Ƃ��ɂ��A���g�₩��`�����ޑ�J�́A�Ƃ�ł��Ȃ��}�X�Ɍ�����B�����������ɂ��A�������g���[�X�͕K��������̂Ȃ̂��B��k�̉�����ǂ���������̂����A���Ԃ̗L���Ȏg�����ɂȂ�B�����ɓo�R�̋Z�p�̈Ⴂ���ł������Ɍ����B

�@�K���[�̉���ł́A�������u����ȂƂ��ŃU�C���o���悤����_�����v�Ƃ������āA���Lj�l��l�ŏ��̓N���C���_�E���Ő�k�ɓ������悤�Ɏv���o���B���̂����ɎΖʂ������ɂ��Ȃ��āA�O�������ĉ���n�߂��̂��H�@���̓��͎O�m���Ƀe���g�����̂����A�����͎O�m����k�̉���ɂȂ�B�������ɂ����ł̓U�C���̕K�v���͂���قNJ����Ȃ��̂����A����ł��o���Ă�p�[�e�B������B�ނ���������̂́A�A�C�[���ɐႪ�t�����ă_���S�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������B���͂��̐��N�O�Ƀ��[���b�p�ɂ������ނɕ������̂����u�������̃K�C�h�̂Ȃ��ɂ́A�����Ă����̎��ɂ͕Б������A�C�[���𗚂��Ă���l������v�Ƃ������Ƃ������B�����̖{�œǂ��Ƃ�����B��������������Ă݂����Ƃ����x���������̂��B����Ƃ��ꂪ���������s���������B�E���̃A�C�[�����O���āA�����炪�L�b�N�X�e�b�v�B�����̓t���b�g���n�B���̂Ƃ�������ł������ƁA�Б��A�C�[���ʼn���n�߂��B��͂肤�܂������B�_���S��ɋC���g���̂��Б������ł����̂��B

�����Y�����㕔

�@�Ƃ��낪�r���ŁA���ɕ����̏������A���������������[���ꍞ��ł���X�e�b�v�������Ă���̂��B�ٗl�Ȋ��������ĉ����Ǝv���ƁA���ꂪ�����A��̃p�[�e�B���A���X�ƃN���C���_�E�������ՂȂ̂ł���B�O�������ĉ����Ƃ�����A�R�肱�N���C���_�E���ł́A�������~�̎��Ԃ͂R�{�͒x���Ȃ邾�낤�Ǝv����B�܂�������ȂƂ���Ō������~����l�͂��Ȃ����A����ł��N���C���_�E���ł���Ƃ���ŁA�������~����A����͂P�O�{�����Ԃ�Q��邱�ƂɂȂ�B���~�̋Z�p���ǂꂾ�����Ԃ̐ߖ�ɂȂ�̂��A���ꂪ�܂����V�̎��ɂǂꂾ�����S�ȏꏊ�܂ňړ��ł���̂��A���̐��ۂ����͓o�R�̂Ȃ��ł��Ȃ�d�v�ȈӖ��������Ƃ��A���̎O�m���̉��~�Ŏv���m�炳�ꂽ�̂ł���B�ނ����_�Ɂu�����X���b�v���Ă�������v���炢�ʼn��~��������A�����ƈ��S�Ȃ̂ł���B�킩���Ă���̂����A�Ȃ��Ȃ����s����ƂȂ�Ɠ���B�X�L�[�Ɠ����ł���B���~�Ɗ��~�͓������̂ŁA���ꂱ�����Z�p�̍��̂��ׂĂł���Ƃ����Ă����B

�@���Ēr�m�J�������Ɖ����Ă��ƁA�S���W���̎�O�œ��ݐՂ͏��������ɏオ���Ă����B�r�m�J�ɂ��������S���W�������邱�Ƃ��A���̂Ƃ��ɏ��߂Ēm��̂��B����ɔ�����ɉ��肽��ɁA�܂��E���̔����ɏオ���Ċ����B�����Ƀ^�J�m�X���������邱�Ƃ��A����͍��N�ɂȂ��Ēm�������ƁB�������������ƒJ�̎�_������˂��Ă����T���̎R�s���A�����͖ʓ|�������Ǝv���Ă����B�����v���Ƃ������Ƃ͍D���ł͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B�ϐ��c�Ⴊ�������Ƃ������Ƃɂ��Ȃ�B�D���Ȃ̂́A�X�L�[��̐Ⴞ���������B����Ȃ̂ɁA���h�Ƃ����u�܂��A�Q�����邭�炢�Ȃ�A�Ȃ�Ƃ��Ȃ邩�炢����v�Ǝv���Ă������B������R�D���Ɩ{���Ɍ������̂��낤���A�^��ɂȂ�B

�@�ȂƂ͐E��̌����ɂȂ����̂����A����ȑO�̂R�N�قǂ́A���̃N���u�̒��Ԃ��܂߂āA�O���[�v���ۂ̃Q�����f�X�L�[�ɓ~�̊Ԃ͖����ɂȂ��Ă����B���ꂱ�����T�̂悤�ɏo�����Ă����B��̋ߏ�̓��A�肪���������̂����A����͂܂�Q�n���̃X�L�[��Ȃǂ́A�قƂ�ǂ��ׂĐ��e�������炢�ɂ��Ȃ����B

�@�Ƃ��낪���̃Q�����f�X�L�[�ɂ₪�ĖO���Ă���B�ǂ�ȎΖʂ����āA�~��Ă��邾���Ȃ牽�Ƃ��Ȃ�Ǝv�����Ƃ��Ɂu����ȏ���ɂȂ�ɂ́A��͂茟�肾�v�݂����ȋ@�^�ɂȂ��āA�^���ǂ������A���������Ă���ȂǁA�܂�Ȃ������ɘb���i��ł����B����Ɍ��C���������B�������ăN���X�J���g���[�Ɉڂ��Ă����B������s�����x���̃��[�X�̃X�L�[�ł���B�����Ă���ɂP�O�N�����āA���x�͎R�X�L�[�ɂȂ��Ă���B���������Ƃ��ɁA�����Q�O�N�߂����O�́A���̂T���̐�k����̏d�v�����A���ɂȂ��Ďv���o���̂��B����ɂT���̂��̐^�����Ȑ�R�ƁA�^���Ȃ��̐��V���B�s�v�c�Ȃ߂��荇�킹���Ǝv����B

�r�m�J��k�̉���

�@�ŏ��ɂ��̃N���u�ɓ������N�A���̂S���̏T���ɎO�b���Ŋ�g�����������B�{�i�I�Ȋ�o��͏��߂ĂƂ����Ă������B���ꂪ�ƂĂ��Ȃ��ʔ����B����������o�肪�������āA�Љ�l�̃N���u�ɓ�����̂��B�Q���|���Ă��A�O�b���̃Q�����f�S����o�肫���킯�ł��Ȃ������B����ɂ܂����T�������ɒ��ēo���Ă݂����Ȃ����B�Ƃ��낪���T��GW�̍��h�ş���ɂP�T�ԓ��邱�ƂɂȂ��Ă����B��������Q������B�����������̎��́u����ɂP�T�ԓ��邭�炢�Ȃ�A�O�b���łP�T�Ԃ����������v�ƌ����o�������̂������B������y�ɏ�������ɂ����Ȃ߂���B�u�A�i�^�T���̟�����Ēm��Ȃ��́H����Ȃɑf���炵���ꏊ�͂ǂ��ɂ��Ȃ��̂�v�ƁB�u���ǁA�����ĉ�����́H���̎O�b�������f���炵����o�肪�ł���́H�ǂ����V�l�ɂ͓o�点�ꂭ��Ȃ����v�B�����͂������̂́A�v��ɂ͏]�����̂����B��͂���ۂɂ́A�O��E�k�����Ɩk��E���ł��̂ڂꂽ�����ŁA����������ǂ��o��Ȃ������B�o���Z�p���Ȃ������B�u��͂�v�����Ƃ��肾�B���ܟ���ɂ��������A���̎O�b���ŗ��K���Ă������������Ƃ��̂����v�Ǝv�����B�����v�����Ƃ��������Ǝv�����B���̍��h�ɎQ���������߂ɁA���̊�o��̗��K���P�T�Ԓx�ꂽ�ƍ��߂����v�������̂��B

�@����ȓ����̎v�������v���o���Ƃǂ����낤�B�����͐������A�����͊ԈႢ���B�Ƃ������Ƃ͂ǂ���ł��悩�����Ƃ������ƂɂȂ�̂��B�������������ĂT���̎R���D���ɂȂ����Ƃ��ɁA���̗��R�̈�ɁA��͂肠�̂Ƃ��̐^���Ȑ��V�̟��猩�グ���O��Ɖ���̒ݔ����̔������́A��͂�]���ɏĂ����Ă���̂��B���̐�i�Ƃ����Ă������^�����Ɛ^���ȃR���g���X�g�̌i�F�́A�O�b���ɂ͐�ɂȂ��B

�@�N��ƂƂ��ɁA�R�̊��������傫������Ă����̂��B�����͑S��������Ȃ��������̂��A���ɂȂ�Ƃ悭������B���邢�͋t�ɁA�����͕����������̂����͕�����Ȃ��̂�������Ȃ��B�������A�ߋ��ƌ��݂������Ȃ�A���͗��������Ă��鎞����߂����Ă���ꂽ�̂��ƁA�v���B���������Ӗ��ŁA�����R�ɐڂ���@����邱�Ƃ��A�K���Ɏv���̂��B

�����ʎR��E�E���@�P�X�W�T�N�W��

�@�Ă̍P���o�������}�j�A�b�N�ɂȂ��Ă����̂��낤�B��̉č��h���^����ōs���邱�ƂɂȂ��āA�����ɓ��R����̂ɁA�����ʎR�̑��o���Ă��獇������Ƃ����v��������B�p�[�g�i�[�Ɠ�l�ł���B�����ׂĂ����ƁA�䂪�R�x��̐�y�������A���̕ʎR�ʼnč��h���������Ƃ��������悤���B�G���u��Ɛ�v�̌Â����ɂ��̕��������B�����̓o�b�N�i���o�[�Ȃǂ��ł��邾�������Ă������̂������B

�����A���y�����[�g������Ēʉ߁u������j�ӑсv

�@���R�͐��ɂȂ����̂����A�����������W�����J�̗����ŁA���̃A���y�����[�g���s�ʂɂȂ��Ă����̂ł���B���~�߂�H�������́u�����Γ��R�ł���̂��H�v�ƕ������̂��Ǝv���B�M�����Ȃ����Ƃ�OK�ɂȂ��āA���̃g�����[�o�X�̒n���g���l��������ē��邱�ƂɂȂ����̂��B�u������j�ӑсv�Ƃ����ŔŋL�O�ʐ^�ȂǎB�����̂����A���܂ƂȂ��Ă͒��������̂ɂȂ�B�������ă_������ʎR�̑�ɓ����ď����s�����Ƃ���ŁA�r�o�[�N�ƂȂ����B

�@�����A��k�̏����Ɍ˘f���Ă���ƁA�Ȃ��R�l�p�[�e�B���������̑Ί݂�o���Ă���ɏo���킷�B�u�����A�g�����[�o�X�œ����Ă����̂��H�v�Ǝv���B���Ƃ�����A�����J���ă_���܂ŕ������w�͂͂����������������ƁB

�N���o�X�̌������~

�@��k���~���Ƃ��ɂǂ��ɂ����@���Ȃ��āA�g�̂����邭�炢�̃N���o�X�ɌÖ�n���āA������x�_�ɂ��Č������~���Đ�k�̉��ɍ~�肽�肵�����̂������B�������Đ�k��������A���o���āA���̓��̂����ɔ�����ꂽ�̂��A����ɂ��������₵���̂��͖Y��Ă��܂����B��������ėŐ�����^����Ɍ������Ƃ��ɁA���͍s���H����Ă��܂��āA�܂����������Ȃ��o�e�Ă��܂����̂��B�u�����o�e�ł����H�v�Ƒ��_�Ɍ����āA�s���H�����������Ă�������肵���̂��B�������ƂĂ���Ȃ��B����Ȃ��Ƃ����ł��g���E�}�ɂȂ��Ă��āA�ŋ߂ł͂����]���Ď̂ĂĂ��܂��قǁA�R���r�j���ɂ���Ƃ��A�t���b�V���T���h������ł��܂��̂ł���B�P���R�s�ȂǂŁA�P�P�Q�O�~�̂��̂��ɂ��肪�ܖ������߂��ė]���Ă��܂��Ď̂Ă�̂͂��������Ȃ��̂����A�܂��H�����̂��Ȃ��Ȃ��ĕ����Ȃ��Ȃ�����܂����낤�ƁA����͂����J�������Ă�����̂��B

���������̐�k����

�@�ʎR�̎R���͉��̕W�����Ȃ������Ǝv���B��������ǂ������R�����̂��́A�����Y��Ă��܂����B�����^���ɂ��āA���̌�����ȒP�Ȗ̋��œn��Ƃ��ɁA�Ȃ�Ƃ���Ȃ����������������̂ƁA���łɉ��d��_���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ԂɂȂ��Ă��܂��Ă����B���v���A����̉��f�́A���N�������҂��āA�����̃I���W������n���Ă���Ă���̂��낤�B�ƂĂ��ł͂Ȃ����n�ł��鐅�ʂł͂Ȃ����A���̂����������Ō���͗���Ă�����̂��ƁA���x���ʂ��Ă����͂��Ȃ̂ɍĔF���������̂������B

�@����ƒ��������̗[���́A���͌䑃��R�œ��q�@�̒ė������������̓��������̂ł���B���Ԃ����W�I�ł��̃j���[�X��m�������肾�����̂��낤�B�u�ǂ��ɗ������H�v�Ƃ����킯���B���v�ӂ肩��k���������������A����Șb�ɂȂ��āu������Č���R�i�������܁j�ӂ肩�ƁH�v�B���Z���̂Ƃ��ɁA��͂�}�j�A�b�N�ȎR�Ɏ��͍s���Ă����̂��B

��k�㕔�ɑ�

�@�ړI��B�����āA�������͕ʂ̈�l�Ɖ��R�����̂��Ǝv���B�ŋ߂ɂȂ��čȂɌ���ꂽ�̂����A�u���̓��̋A��́A�ė��̌�ʋK���ŏa���āA�x���A���Ă������ˁv�ƌ���ꂽ�B�܂������o�����Ȃ��B���͂��̂Ƃ��V���̗����B�S�z���Ă����ȂƁA�܂��������S���������́A�����̓o�R�ɑ���C�����̈Ⴂ�������̂��B

�@�m���ɍ����ʎR�̓}�j�A�b�N���Ƃ����Ă����B�W�����Ⴂ�B�Q�R�O�OM�����Ȃ��B�������Ɛ�k�ō\�����ꂽ�R�ł��A���̔��������̊�Ɛ�k���r������A�N���[�h�͍��������Ƃ��Ă��A�����̒��x�A�C���^���X�g�̒��x�͂���قǂł��Ȃ������Ǝv����B�҂��\���Ă����ւ́A�K���z���Ă����ƈӋC����ł��������́A�s���l�邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��������A���ꂪ���ł��L���ɂ悭�c���Ă���R�s���Ɩ����ƁA�K�����������������̂ł��Ȃ��̂��B

�@

���������E�k���J�`�R�l�J�@�P�X�W�U�N�W��

�@�k���J�͍���������ł́A�����J�ƕ���łQ��x���ɂȂ�B���̖{���̊j�S�����y����Ɏx���̘R�l�J�ɓ����āA���̎R�Q�Q�O�OM�ɔ�����Ƃ����A������S�C�T����₵�������R�s�ɂȂ����B������ɒ��ԂT�l���W�߂ē������̂́A������ɂȂ����B

�ŏ��̑�ҁB�˔j���悤�Ǝ��t�������̂́A�����₽���Ċ��������s�ށB

�@���͂����A���쉷��z�������z���ē������Ƃ���́A�_���ɂȂ��Ă���炵���B�����łR���ԁA�^�N�V�[�����͂��̃_������܂œ���ƍ��̒n�}�ɂ͏����Ă���B�����͂��̍H�����n�܂��Ă����B�ѓ�����k���̗���ɏo�āA�͌������������ƁA�ŏ��̃S���W���ɏo���B���傤�ǐ�s�p�[�e�B�����āA������j���Œʉ߂��Ă����悤�������B���������������Ƃ����悤�Ǝv�����̂����A�����됅���₽������B�N������э���ōs�����̂����A�u���ɓ������u�ԂɁA�₽���ł܂����������ł��Ȃ��v�Ɗ��������s�ށB�����������悤�Ƃ������ƂɂȂ�B������Ɩ�Q���ԁB������Ǝv�������̂����A�܂����Ԃ�������������肢�����ƂɂȂ����B

�����̃e���g���ɂȂ������~�߂̑�B����������������ɂ͓o��Ȃ������B

�����̏h���́A���̓���x�ڂ��炢�̍���������~�肽�Ƃ���́A���~�߂̑�A���O�̂Ƃ��낾�����B�傫�Ȋ��������ēo�ꂻ�����Ȃ���B�������܂���������������ƂɂȂ�̂��ƁA������ƗJ�T�������̂��B�Ƃ��낪�[���ɂ�����P�Ƃʼnj���ʼn����Ă���͓��݂����Ȑl�������B�E�G�b�g�X�[�c�ɑ��Ђ�����Ă���B�Ƃɂ�����͔�э���Ŋ����j���Ƃ�������̃X�^�C���Ȃ̂ł���B����Ȃ��Ƃ��ł���A�����̎������̍s���͂Q���Ԃ��炢�ʼn��R�ł���̂��낤�ȂƎv�����B�[���R�̒��̒J�ŁA�����Ȃ萅������l������ė���̂��B�������ی�F�̂悤�ȗΐF�̃X�[�c�𒅂āB����ɂ͋������ꂽ�B�������A�C�f�A�ɕx���R�̕��@�ł���B

�����A���̊��̑������ł��j���Ŏ��t���A�o�낤�Ƃ����̂������s�B��͂荂�����ɓ������B����ł��A���o��������ƁA�y�������ȓn��j����������ł�����B

�k���͕W��������قǍ����Ȃ��B�������Ƃ����Ă���ł��o�Ă���킯�ł��Ȃ������B�ނ���e���g�̒��ɁA��ԂɉႪ��ʂɓ��荞��ŁA���N���Ă݂�ƒ��Ԃ̊炪�͂�オ���Ă��邱�Ƃ������������B

�قƂ�Ǘ���̂Ȃ���҂́A�S�g���v���Ă�����قǒʉ߂͓���Ȃ��B

�O���ڂ̏h�����������A���̉��ɐ�k�̂��������Ƀe���g�����B��ŗ�₳�ꂽ��������Ă��āA�m���ɒ��͂��Ȃ��B�������t�Ɋ������炢�̃e���g���ɂȂ����B�{������R�l�J�̏o���́A��҂ɂȂ��Ă����B�����ڂ��̒��s�����n�߂Ă����̂Ƃ��ŁA�S�g���Ԃʂ�ɂȂ��Ċ����ē������ɁA�����Ȃ��x�~���ĕ������Ď��Ԃ��Ԃ�����������B

�R�l�J�ɓ����čŌ�̍k���B��̍������ȒP�ɓo���B

�������Ďx���̘R�l�J�ɓ���A���ʂ̏��Ȃ��Ȃ������o���āA�Ō�ɂ͒��̎R�ɂł��B�����x�̒���̎ʐ^�����邩��A�������o�R���Ę@�؉���ɉ������̂��Ǝv���B���������Β����x�̒���ӂ�ň�l�̃I�o�T���ɏo������B���ł���̏����ʼn����Ԃ��̃A���o�C�g�������A�肾�Ƃ����Ă����B�Ƃ��낪���̂������{���Ă����B�u�]�ƈ��ɂ́A�L���x�c�̐c�����H�����^����ꂸ�ɁA����Ȃɋ��J�I�Ȉ����������Ƃ͐��܂�ď��߂ĂŁA�������ďo�Ă����v�ƁA�܂Ȃ���ɘb���̂��B�܂������N�̓o�R�u�[���͗��Ă��Ȃ����B�������q�����Ȃ��āA�]�ƈ��̈������������������������̂��낤���B�ŋ߂ł̓w���חg���Ȃǂł��������b�����܂蕷���Ȃ��B����ɂ��Ă��A�������������J�͎��Ԃ�������B�ł��ĒZ���Ԃŋ삯�オ�낤�Ƃ��Ă������ŁA������蒅���Ƃ������ƂȂ̂��B

�����E�ΑŎR�E�\����{�J�@�P�X�W�V�N�W��

�@�\����͖����̉ΑŎR�k�ʂ��オ��J�ł���B�x���̓��[�g�}�ɂ��Љ��Ă������A����Ȃ�{���ɍs�����Ƃ������ƂɂȂ����B���������Ⴂ�Ƃ��납���k���o�Ă��āA���̓˂�������ɂ����Ȃ�o��Ȃ��ꂪ���ꂽ�B

�X�^�[�g�͂قƂ�ǐ�k�B

�@������卂���������Ȃ��Ƃ����킯�ŁA������z����̂ɂQ���Ԉȏ�B���̌��k�A�ꂪ����āA��łR�����炢�����̂��Ǝv�����I���͉ΑŎR�ɂȂ����B�y������o��Ƃ͂قlj��������B

��k�̓˂�������ɑS���o��Ȃ���

�@��͊y��������s���Ƃ��������A�����ɑ��邩����R���Ă݂�Ƃ����X���������B���̊��ɂ͏T�������ł����邱�Ƃ����Ȃ��āA�ċx�݂��₵�Ă��܂��B���Ԃ肪���Ȃ��ƁA�Ȃ��ċx�݂̉߂������Ƃ��Ă��������Ȃ������悤�ȋC�ɂ��Ȃ�B

�@�����ɋ߂���

�@�傫�ȑ�͋��H��������Ȃ��āA���ԐH�����Ȃ̂��B�⎿���ΎR�₾���炾�낤���B�C��̒J�������悤�Ȃ��̂��B�����o��Ȃ��ꂪ������A��̃O���[�h���オ��Ƃ����l���ɂ͎^���ł��Ȃ��B���������J�́A�~�ɎR���Ȃ璭�߂邩�A�c����Ɉ�C�ɏォ�犊���Ă��܂��Ɍ���A���ł͂����v���Ă���̂��B

�z���P�x�E������E�I�c���~�Y��@�P�X�W�V�N�X��

�@�z���P�x���ӂ̍ŏ��̑�o�肪���̃I�c���~�Y�����B���v���o���Ă��A���������x�������i�����̌㔼�j�������Ȃ��Ƃ����v���ɂȂ�B�����ȒP�ɂ́A���̕ӂ�̑�ɓ��ꂽ���̂���Ȃ��ƁA�v���Ă����̂�������Ȃ��B���̌㐅�����{���̖k��A�k�̖����n�i��Ɠo�������A�����͍ŏ��ɂ��čł���ۂɎc����̂������B����ɂ��Ă��A���ꂾ���z���Ɏ������Č��ǂR�{�����o���Ă��Ȃ��Ƃ����̂́A���Ȃ�����B������ɂ��Ă��A�k�m���̖{���ɂ��Ă��A���邢�͍r��x�ɂ��Ă��A�O����ɂ��Ă����ׂČv��|��ɏI������B�܂��������A���̈�т̑�o��ȂǁA���F�X���ɂȂ�Ȃ���V�[�Y���Ƃ͂����Ȃ��킯�ŁA����ɂP�O�����ɂȂ��Ă��܂��A�����I�t���}���Ă��܂��B���̂킸�����T�Ԃ̊ԂɁA�T���łQ���Ԃ̐��V���K�v�Ȃ킯���B�������V��̂��߂Ɍv��|��ɂȂ��Ă��܂������̂����m�ꂸ�B�܂����̂��Ȃ��悩�����Ƃ���̂��낤���B

�@�z����т́A�J��x�Ƃ͉_�D�̍��ŁA�^�����ŋC�����̂����ԛ��₪�I�o���Ă����ɂȂ�B�������c����x���܂Ŏc��B����ɑ�ɓ���l�����|�I�ɏ��Ȃ��B���̓o�R�҂ɉ�������Ƃ��Ȃ��B�B�������l�Ƃ����A����̏����̃I���W�����Ȃ̂��B���̍��z���R���̏����͓S���̂T�O�N�ϗp�ł��闧�h�Ȃ��̂Ɍ��ĕς�����B�����ɃI���W������Ƃ����̂ɁA�h���͑f���܂�ŃV�����t�̎��Q�����B�����J�b�v�k�[�h�������͔����Ă��āu�������炢�Ȃ�o�����v�Ƃ������z�̂Ȃ����̂������B�I���W�͂Q�T�ԂɂP�R���āA�������H�ׂ镪�����̖���グ��Ƃ����Ă����B���q�̐H���Ȃǁu�����グ���Ȃ���v�Ƃ����̂��B�����������͖{���ɗ��h�������B����ɋq���قƂ�ǂ��Ȃ��B����Ȃ�A�����ɂP�T�Ԃ��炢�U���āA��l�Ŏd���ł����邩�H�͂��ǂ邾�낤�Ȃ��A�ƂĂ��������Ǝv�������̂������B�@

�@�z���̑�ɓ���ɂ́A�ꉞ�����̊o��͂�����̂������B�Ƃɂ����Ղ�����Ƃ����̂͊F���ɂȂ�B��U�������ɓ����Ă��܂��ƁA���~�͊ԈႢ�Ȃ��������~�ɂȂ��Ă���B������S�O���[�g���߂��͉��̎肪������Ȃ���k���Z������̂P����̃X���u�B����ł������̌o���Ɏ��M���������̂��낤���A���قǂ̕s�����Ȃ��A�N���u�̂Ȃ��Ńp�[�g�i�[��T���ĂQ�l�œ������B���̔ނƂ͒J��x�E�����Y��ɓ��s�������Ƃ��������B��o�肾���ɂ��ẮA�Ⴆ���肪�V�l�ł����Ă��A�����A��čs����C�T�͂��������̂��B

�J�O���ꂾ�������A�T�i�M�ꂾ�������B���グ��U�i�Q�O�O���[�g���Ɍ����鍋���ȃt���[�N���C�~���O�B

�@�I�c���~�Y��̏o�����́A�����쉈���̗ѓ�����ɂȂ�B�A�X�t�@���g�̗ѓ����̃h�J���ɁA���͗���o�Ă����B�����Ȃ�X�̂����X���u��̊�ŁA��͗ѓ�����삯�オ���Ă����B�O�G����Ȃ������Ȃ�j�S���B�ѓ��ŃU�C�������э����B

�@���[�g�}������ƁA���̑�ɂ̓J�O����ƃT�i�M��̓�̑�ꂾ�����������Ă���悤�Ɍ�����B�m���Ƀi����̃X���u�ŁA�傫�����́A�U�i�Q�O�O���[�g�����炢�������悤�Ɏv���B���ꂪ���Ɋy�����o�ꂽ���̂��B

�@���̑��ڂ̓�����ɂ����Ƃ��ɂ́A���R�Ƃ������̂��B����قnj|�p�I�Ȃ��̂��A����Ȑl���m��Ȃ��c�ɂɁA�������o�R�҂̊Ԃł����قǗL���ł��Ȃ��Ƃ���ɑ��݂��Ă����̂��낤���ƁB�������d����A����̊댯�����܂������Ȃ��B���̐S�z���Ȃ��B�K�C�h�ɂ��u�����ȃt���[�N���C�~���O�v�Ə����Ă������悤�Ɏv�������A�܂��ɂƂ̒ʂ�ɂȂ����B�Ȃ�ʼnz�����ɂ���ȉ��K�ȃX���u��ꂪ���݂���̂��낤���Ǝv�����B���̎R�s�̌�ɁA�����������������ɂ��闘����̉z���ɂ��s�����ƂɂȂ�̂����A�����ɂ������悤�Ȍ����ȑꂪ�������B�����R��̓����x�t�߂ɓ�����̂��낤���B����܂ł������̑��������A�o������A���������肵�Ă����̂����A�ł����l�̂����́A�܂��ɂ��̕ӂ�̑�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���Ǝv���Ă���B�X�͒n�`���c���Ă��邩�A�L�x�Ȏc��̃u���b�N�����ɖ�����Ȃ�����A���ꂾ���̑�͏o�����Ȃ����̂Ȃ̂��Ǝv����B�z���̑�̐ϐ�͂T�O���[�g�����O�ɂȂ�̂��B

�@�I�c���~�Y�͎��͑�ꂪ�Q�����������ł͂Ȃ��B�o��ɂ����P�O���[�g�����O�̑ꂪ�A�����ɏo�Ă����B���������ɃC���ɂȂ�قǁB�P���ڂ������̂悤�ɒ��̂U�����Ɏ��t���ė[���̂T�����܂ŁB�Q���ڂɒ���ɔ������̂��[���ɋ߂������͂��ł���B�r���̂�т肵�Ă����L���͂Ȃ��B�������̒���t�߂���A���E�̊։z�����ԓ��������A�傫���֍s���Ȃ��瑖���Ă���̂��������L��������B�܂��̓o�s�����ŁA�Q�O���Ԃقǂ������Ă��邱�ƂɂȂ�B���R�̓w�b�h���C�g�̒��ɂȂ����B�։z�����S���Ԃ��炢�œ����ɔ���Ă��A�������p�[�g�i�[�͍Ŋ���JR�̉w�Łu�n����҂��ċA��܂��v�Ƃ����Ă����悤�ȋC�������B���̂܂o���鎞�ԂɂȂ��Ă����B�����͒Z����Ȃ̂����邪�A���ꂾ�����x�������A��������Ă����B

�u�����ȃt���[�N���C�~���O�v�Ƃ����̂́A���悻�R�����x�̊�o�肪�A���X�Ƒ����Ă����Ƃ����Ӗ��ɂȂ邾�낤�B�w�łȂł�ƁA�^�����Ȋ₭�����t�������Ȃقǔ����B����ɐ����ɖ����ꂽ��́A�Ⴆ�J���~���ĔG��Ă��A�ۂŊ���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��̂��B���i�̓J���J���Ɋ����Ă��āA�ۂ��琶���Ă��Ȃ��B���̑�ɁA�m�������b������͂P�Q���ɃA�C�X�N���C�~���O�œ��������Ƃ��L�^�ɏo���Ă������Ƃ��������B���̍���n�т̐ϐ���ɑ�ɓ���̂��B����قǂɂ܂̊��Ⴂ���N�������Ă��܂��قǁA���̑��͖��͓I�Ȃ̂ł���B

�@���̐�����̖{���̖k��ɂ���֖�̑���A������̓X�P�[���͏������T�O���[�g���قǂ��������A�����������悤�ɉ��K�ȃt���[�N���C�~���O�œo�����̂������B����ɂ��̐�ɂ��A���X�ƃX���u�������Ă������̂��B�u�������͂��������X���u��o�邽�߂ɁA�������ĉ��X�ƂP�O���Ԉȏ���̃A���o�C�g�ɑς��āA��̉��[���ɐN�����Ă���̂��v�Ǝv�������̂ł���B

���̏㕔���s���B

�@��o��͂�����x�o�傪�ł���ƁA���������Ă��|�����Ƃ͂Ȃ��Ǝv���Ă���B�o��Ȃ��ꂪ��������A����͍����������B�s�������Ȃ�U�C�������ēr���܂ōs���Ă݂�B�����j�������Ȃ�A�o�債�Đ��ɓ����Ă����B�Ƃɂ����O�i�s�\�ȂǂƂ������̂́A���Ȃ��猕�̌��̑��ƊC��̕s���삭�炢�Łu���̂ق��͂�قǂ̂��Ƃ��Ȃ�����A�Ȃ�Ƃ������ł�����̂��v�ƁA�������ߍ���ł������̂������B