キャブはガンマの泣き所だったりする。熱のせいか、振動のせいか、ボタボタ、ジャージャーお漏らしするキャブに悩んでいるオーナーは多い。

不動車売買のキマリ文句に「キャブさえ掃除すればエンジンはかかりますよ」ってのがあるが、「んならお前が掃除せい!」と言いたい。ホントは掃除したけど直らなくてイヤになったんだろ?正直にゆ〜てみ!

ガンマのキャブでヤバイのは

1.オーバーフローがと〜ま〜ら〜な〜〜〜〜い〜〜〜〜〜〜 < 杏里風味

2.そんで、フロートバルブを抜こうとして、フロートの足をへし折った。

3.なんかしらんけど、クランクケースがエンジンオイル浸しになっちゃう。

ま、2は修理不能ですな。あきらめなさい。形有るものいつかは壊れる・・・・・

3は混合仕様にして使うなら問題ないです。さぁ、君のガンマをレーサーにするんだ!

・・・・ということでキャブのお掃除だよ。

|

まずは外のお掃除。キャブはち〜さい穴がいっぱい開いてる精密部品なんで、バラス前にキレイにしとかないとゴミがあらぬところに入りこんで、直すつもりが壊しちゃったってなことになる。キャブクリーナーでも灯油でもガソリンでもいいからとりあえず外をきれいにする。 作業場所も屋外は避け、家の中が望ましい。ちなみにここはうちの屋根裏。 知り合いに、奥さんが料理してるキッチンの脇で生ガスジュコジュコしながらキャブ清掃するツワモノがいるが、エライのは当人じゃなくモチロン奥さん。家庭崩壊の危険があるので民間人はマネしないこと! しかし画像の解像度がわるいな・・・・ |

|

これが今回使う工具。 左からは説明不用のラジペン。次も誰でも知ってるプラスねじ回し。下の赤い玉がついてるのはオートポンチ。これはガンマのキャブをバラスときの必需品。その隣は細いマイナスドライバー。これはパイロットジェットに合った大きさのもの。エアスクリューを回す時にも使える。その隣がメインジェット用ボックスレンチ。上にあるのは見ての通りのブラシ。これは穴の掃除用。あまり毛の固いものはダメ。 ジェット類は柔らかいので、ムリにこじったりするのは厳禁。適切な工具を使わないと壊すぞ。 |

|

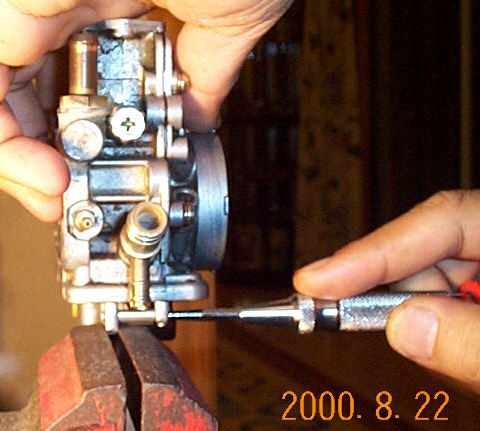

メインジェットを抜いているところ。 メインジェットはアクセル開度1/2から全開でのガス流量をコントロールする。(エンジン回転数じゃないところに注意) ジェット類は真鍮製なのでナメやすい。メインジェット用には専用のボックスレンチがあるとナイス。 メインジェットを外すと、その下に真鍮ワッシャが入っているので無くさないよ〜に。 手の下に見えるのはフロート室。フロート室を外す時には、ガスケットを破かないように注意すること。破いたら新品に交換。 |

|

メインジェットが抜けたら、ワッシャを外し、メインジェットだけを半分くらいねじ込む。おもむろにメインジェットを力いっぱい押すとニードルジェットが抜ける。 ニードルジェットが固い場合にはメインジェットをはずして、ニードルジェットと同径の物をあてがいハンマーで軽く叩いて抜く。 相手は柔らかい真鍮だということを忘れずに! |

|

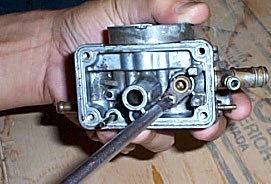

ドライバーで指してるところがパイロットジェット。奥まってるし、固まってる場合もあるので、ナメ無いように慎重に抜くこと。固いときはドライバーを上から押さえつけて、ドライバーの柄をペンチで回すとなめずにすむ。 パイロットジェットは開け始めから開度1/4くらいまでのガス流量をコントロールする。 なんで外したはずのメインジェットがついてるんだ?(笑) |

|

これが今回の一番のキモというか鬼門というか、フロートバルブの分解である。 フロートバルブの足の長いほう(ピンの頭があるほう)は圧入されててちょっとやそっとじゃ外れない。で、短絡的にピンにドリル歯なんかをあててひっぱたくと足が折れてキャブ全損となる (TT 正解は、足を万力やバイスグリップ、ペンチなどで固定して、足の付け根にストレスが掛からない状態で弱めにセットしたオートポンチを使うこと。ピンの頭が出てきたらペンチで掴んで、ぐりぐり回しながら抜く。 撮影のため、いいかげんな持ち方をしているが、ホントは本体もがっちり押さえてやる。 まぁ、これだけやって折れたらあきらめもつくってもんだ。 |

|

万力が無ければこーゆー方法もある。 6mmのボックスを下に置いて、フロートピンの足だけに力が掛かるようにオートポンチを使う。 もちろんビールケースの角なんぞでやらずに、もっと安定の良いとこで遣ったほうが良いに決まってる。 |

|

で、これが折れた足 (TT 見えづらいが、ドライバーの先が折れた脚の付け根。 ガンマのキャブはすでに欠品なので、こうなるとガレセか解体屋だけが頼り。 |

|

おいらは爪磨きを愛用しているので、爪の輝きには自信が有る・・・・・・・・・・じゃなくて・・・・・ フロートピンの頭のすぐ下を削っているところ。ここを細くして、スポスポ入るようにしてやる。手でやると結構気長な作業。。 |

|

気の短い人は、リューターにピンを咥えさせて回転させ、ペーパーを当てると簡単に削れる。 おいらのガンマは全てこうしてあるが、いままで走行中にピンが抜けたことは無い |

|

ピンが抜ければフロートとフロートバルブはすぐ抜ける。次にフロートバルブシートを押さえてるネジを外す。 このネジとプレートは錆びてることが多く、ナメやすいので、慎重に外すこと。 錆びたプレートやネジをそのままにしとくとオーバーフローの原因になる。錆び取りすること。 |

|

エアスクリューも抜いてやる。ただ緩めるだけだ。 エアスクリューのセッティング時には全部締めてから何回転戻すというふうに数えるが、力を入れて締めると、エアスクリューの先がキャブボディをかじってしまい、使用不可能となる。軽〜く締めて締まりきったらそれ以上締めないこと。 |

|

で、これが外したパーツ類。 右上がエアスクリュー。隣がニードルジェット。その隣上がフロートバルブ。その下がフロートバルブホルダー。その左がホルダーの押さえプレートとネジ。その下がフロートピン。その下の黒い塊がフロート。 フロートの右隣がメインジェットとワッシャー。その右はパイロットジェット。 フロートピンの先の黒い部分に段付き磨耗があったら交換。外したジェット類はブラシで洗ってやる。汚れが固着しているときはキャブクリーナーに1晩付けておく。マジックリンやサンポールに付けると溶けるぞ! |

|

キャブの部品を保管するときにはジェットの番号別にケースに入れておくと良い。ちなみにこのケースは、仕切ひとつに4っつずつ(1セットだね)入るので便利。 |

| 400のキャブデータ 形式 VM28SS メインジェット #135 パイロットジェット #25 ジェットニードル 5DP52 クリップ 2段 ニードルジェット P-3 エアスクリュー 1-3/4 |

500のキャブデータ 形式 VM28SS メインジェット #120 パイロットジェット #25 ジェットニードル 5CM1 クリップ 2段(上から) ニードルジェット P-5 エアスクリュー 1-5/8(誤差範囲だ!) |

|

いきなり見苦しい画像で申し訳無い(^^;; これはフーエルパイプの後ろにあるオイルバルブのチェックをしているところ。 オイルパイプが接続するところは負圧が掛かった時のみ、流入側に流れるようになっていて、逆には行かない一方通行になっている。これがイカレルと、停車時にオイルが高低差でどんどん流れ込み、クランク室がオイル浸しになってしまう。 このパイプをチェックするためには口で吸うと判りやすい。 ここ以外はキャブクリーナーなどで、穴を掃除してやる。 他の穴も口で吸ったり吹いたりすれば穴がきちんと通っているかどうか判るが、ガソリンやキャブクリーナーなどが体に悪いのであまりお勧めしない。 |

|

オイルバルブはキャブクリーナーなどを、弱〜〜〜く吹いてやってチェックする方法もある。ちなみにこの方向から吹いて逆側に出てくるようだとダメ。反対側から吹いたときは、出てこないとダメ。 ただしここのバルブはかなりデリケートなので、どちらから吹くときも、液がジュクジュクでてくるくらい弱く吹くこと。ぷっしゅ=!と景気良くやると、バルブがパーになる。 ここ以外の穴はエアやクリーナーでプシュプシュ吹いてやろう。穴という穴は全てキレイにするのがキャブ清掃の真髄! |

|

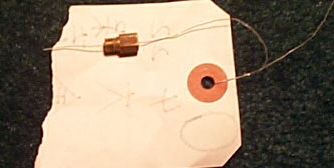

メインジェットに荷札の針金を通しているところ。硬い針金や太いのを使うとジェットに傷がつくので厳禁。荷札用のは細くてクニャクニャなので穴の確認や汚物除去に便利。硬くて太いのが自慢の人も、ここは一歩譲ってくれ。 こうやって全部をキレイにしたら組みつける。 組みつけは締めつけ過ぎとゴミに注意すれば特に問題はなるようなところは無い・・・・・と思う。 |

|

オーバーフローがとまらない時にはフロートバルブの先端が摩滅していないか確かめるととサービスマニュアルに書いてあるが、バルブシートの接触面の汚れや傷が原因となっていることも多い。 傷の確認をして綿棒でキレイにしてやろう。 また、Oリングが傷ついたりヘタってたりすることも有る。この場合は応急処置的には液体ガスケットでごまかせる。 |

|

おっと、フロートの油面調整を忘れていた。 フロートのリップがフロートバルブと接触した状態でフロート下面(写真では上面)とキャブボディが平行ならOK。 写真ではノギスで測定しているが、この位置で測定した場合は17mmならOK。 |

|

フューエルホースに耐油性の透明のものを使えば汚れのチェックもできる。まぁ、それを見たくないから透明なのはイヤ!って人もおるが・・・。 で、このホース、内径8.5mmがジャストなんだが、普通で手に入るのは8mm。結構入りづらいので、ラジペンで広げてから入れてやると、入りやすい。 ツバ付けたって入りませんぜ、そこのダンナ。 |

おまけ1:停車時にはフュエルコックを常にOffにしておくこと。

おまけ2:あったまったキャブが冷える時にフロート室から少量のガスが流れ出ることがある。アンダーカウル装着車ではフロート室からでるチューブを長くしてやり、カウルにかからない様にしておかないと、カウルが バキバキになってしまう。