第一日(2004年9月12日・日曜日)

満員の乗客であふれかえったジャンボ機は、右手に富士山を眺めてから御前崎上空を通過し、海の上に出た。雲を見ると秋らしい高層雲よりも、ところどころに積乱雲が発達しているのが見える。きっと局地的な雨が降っているのだろう。9月も半ばなのに、日本近海はまだ夏のようである。それでも飛行機の運航にまったく支障はなく、さっきから飛行機はピクリとも揺れない。唯一の不満を挙げるなら、北海道や福岡に行くのとは違って陸地から離れた経路のため、現在地がどこなのだかよくわからないのがおもしろくない。窓から見えるのは海と雲ばかりである。

富士山。♪頭を雲の〜上に出ぁし〜

沖縄便はやはりリゾート路線なのであろう、スーツを着たビジネスマンよりも、遅れた夏休みを満喫しようという若者が多い。機内でも遊びムードなのか、機内モニタを使用したJAL主催ビンゴゲームなんかをやっている。機内でビンゴもないだろう。僕はまったく興味がないので、客室乗務員からもらったビンゴカードを隣席の女の子に任せ、いつものように落語を聴いていた。くじ運は基本的に最悪の僕、どーせ当るわけがないのだ。それにしても今月の落語プログラムは大御所じゃないから魅力がない……なんて思っているときに、なんと僕のカードが見事にビンゴ、「室内用携帯スリッパ」を頂戴してしまった。見事なサーヴィスだと感心したのは、単に僕がモノには弱いから?

飛行機は順調に沖縄・那覇空港に着陸した。飛行機を降りてもエアコンの効いたターミナルビル内だが、外の直射日光はかなり強そうだ。今日の天気は雨ベースと聞いていたので、かなりうれしい。ビールの広告はサッポロクラシックではなくオリオンビール、ついに沖縄だという実感を胸に、延々とターミナル内を歩く。手荷物を受け取って空港を一歩出れば、ムワっとした空気が体にまとわりついてきた。東京では感じなくなった、真夏の空気だ。気温は30度そこそこだろうが、湿度が高くて直射日光が体を刺すようである。着替えのTシャツをいっぱい持ってきてよかったな、と思う。

空港の目の前には、昨年開業した沖縄モノレール「ゆいレール」の駅がある。今回の旅では利用しない予定になっているが、なんとか時間を作って乗ってやろうと思う。ちょうど2両編成のかわいらしいモノレールが首里に向かって発車したところだった。乗客はあまり乗っていない印象だったが。

旧海軍司令部壕跡

バスに乗り込み、最初は空港にほど近い旧海軍司令部壕跡に向かう。かの大戦で帝国海軍を統轄していた場所であり、司令官大田實少将の最期の場所である。壕の入口付近は祈念公園として整備され、小高い場所から那覇の市街を臨むことができる。家々が立ち並び、海はどこまでも青く、那覇空港に到着するのであろう飛行機がゆったりと高度を下げている。平成16年の現実世界だ。ところが一歩地下壕に潜ると、内部は長期戦に備えてか、かなりしっかり作られている。これなら艦砲射撃にもビクともしないだろう。しかし自然の鍾乳洞ではないのだから、体にまとわりつくような湿度でとても快適とは思えない。さらに壕の内部の壁に書かれた「神州不敗」「醜米覆滅」という文字が、息苦しさを強める。大田少将が自決した部屋では、手榴弾の跡が漆喰の剥がれとして残っている。神州は破れ、醜米とやらに覆滅せられたのが、59年前の現実である。

旧海軍司令部壕跡の上に建つ、海軍戦没者慰霊の塔。

バスに戻り、車内で自己紹介やら先生による沖縄のお墓の説明やらをいただきながら北に向かう。沖縄は鉄道がないに等しい(昨年開業のモノレールしかない)ため、どこに行くにも車になってしまう。また地形的にアップダウンが多いため、バスはくねくねと渋滞気味の道路をノロノロと走る。あまり快適なドライブではない。

沖縄の伝統的なお墓「亀甲墓」。中国南部と同じ様式です。(画像提供・鈴ぽちぇさん)

先生から「石敢當(せきがんとう)」の説明をいただく。「石敢當」は“道祖神のようなもの”と理解してしまえば話が早い。沖縄では風水に基づいた信仰が厚く、至るところに「石敢當」が立てられているのである。本来は道路脇に「石敢當」と書かれた石柱を立てたのだろうが、現代では建物の柱にまるで表札のようなものが、ひっそりと貼り付けてあるものが多い。かなり小さなものなので、慣れればいくらでも見つけることができるが、僕はなかなか見つけることができなかった。

沖縄国際大学

「石敢當」探しに夢中になるうちに、バスは沖縄国際大学にやってきた。8月に米軍ヘリが墜落したあの大学だ。現場は立ち入りが規制されていたが、焼けこげた校舎をすぐ近くで見ることができた。周囲は民家が建ち並び、道路には車が溢れいている。よくまあ人のいないちょっとしたスペースに墜としたものだと思う。それでも、どう考えたって尋常な事故ではない。某コイズミ君はあまり関心がないようだけれど、大学のグラウンドではちょうど「普天間飛行場全面返還」を求める市民大会が開かれ、マトモと思われる市民団体からおかしな人々までもが集まり、基地の返還を求めていた。翌日の新聞には3万人が集会に訪れたとあった。

沖縄国際大学1号館。黒いのが焦げ目。後日、ヘリには放射性物質が積まれていたことが判明し、さらに物議をかもした。

首里城公園

バスは再び那覇市内に戻り、首里城公園に着いた。有名な「守礼之門」をはじめとする琉球王国の中心地だ。ここは以前に来た記憶が何となく残っている。小学生の僕にとって印象深かったから?と考えているうちに、ふと気づいた。最近はめっきりと見なくなった二千円札の図柄ではないか。すると、僕の頭の片隅にあるのは、過去の記憶じゃなくてお札のせい?

「守礼の門」は駐車場から目と鼻の先にある。頭でっかちで中国の様式をした真っ赤な門だ。周囲を圧倒するような大きなものではないものの、門をくぐる人を歓迎するかのような暖かみがあり、線の細さの割には頑丈そうな門である。はるばる琉球にやってきたと思わせるには十分だ。もちろん観光客は記念撮影に余念がなく、シャッターを押してくれとせがまれる。ここだけの話だが、僕は人間を撮るのが最も苦手なのだけれど。

白い石畳、周囲は緑。そして真っ赤な「守礼之門」。

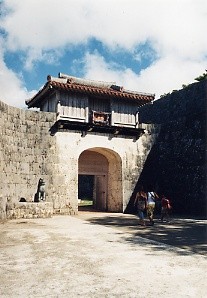

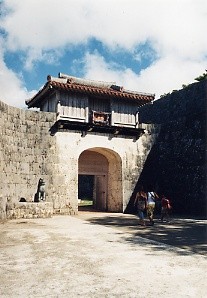

守礼之門から正殿に向かって歩いてゆくと、他にいくつかの門をくぐる。こちらは守礼之門と違った威圧感があるのだが、これは門の周囲が石垣だからに他ならない。石垣はゆったりとした曲線を描きながら、かなりの高さでそびえ立っている。守礼之門が石垣のない区域にあるので、元来の“門”としての性質が違うのだろう。こちらは明らかに城郭を守る“門”である。

こちらはごつい「歓会門」。

ちょっとした広場に出た。ここまでは無料で、正殿など有料区域に入るには、ここでチケットを買う必要がある。するとついつい先を急ぎたくなってしまうが、この広場の片隅にある木立を見逃すわけにはいかないのだ。木立、と書くと琉球王朝の人に怒られるかもしれない。広場の一角に、石塀で囲まれたせいぜい8畳ほどの空間があり、木々が生い茂っている。これが「御嶽(うたき)」という聖地なのである。詳細は2日目に記すが、城主が外出の際には必ずここでお参りをするという、信仰の場所である。不勉強だったので、このときは“鎮守さんのようなもの”程度の認識で通過してしまった。

「御嶽」は聖域のため、なんとなく写真を撮るのをためらってしまいました。

チケットをもぎってもらって「御庭(うなー)」に入ると、正面に首里城の正殿がどーんとそびえ立っている。本土にある城のような天守閣ではなく、巨大なお堂のように見える正殿は、鮮やかな赤がひときわ強く目に飛び込んでくる。どうしても城と言うと白壁に黒の瓦のコントラストと思ってしまうが、首里城はあまりにも赤である。さすが太陽の国だ。建物は新しく、檜の香りもするという“新築”なのがガッカリだが、戦争で焼けてしまった(平成4年再建)のだから、それは仕方がない。周囲の石垣も実はだいぶ修復されており、創建当時のものを見つけるのはなかなか困難である。僕は新しいものに興味はわかないので、どこかにオリジナルのものがないか探してみると、正殿の裏手に崩れかけた石垣がなんとなく残っていた。観光客のほとんどは新築のニセモノに目を奪われ、ぼろぼろなオリジナルに興味を示していない。ただし、そんなものを見て喜ぶのが正常な神経と思えないことは自覚しているつもりである。

首里城正殿。本土の城とは明らかに違います。

見ず知らずの人に写真を頼まれまくったのでテキトーにシャッターを切りまくり、やっとバスに戻ってホテルへと向かう。相変わらず道路はよく混んでいて、気持ちよく走れる時間はほとんどない。そのうちに那覇の繁華街である国際通りにやってきた。道行く人が格段に増えて、いろいろな店が林立している。おみやげ物屋は泡盛屋とTシャツ屋が多いだろうか。沖縄ソバ屋も多く、やはり沖縄にいるんだなあと改めて思う。ツアーだと幹事さんの言うとおりに動けばいいから楽な反面、今、自分がホントは何をしているのか忘れそうになって怖い。

ホテルに着いたが、まだ研修は終わりではない。いよいよこの日で僕が最も楽しみにしている「琉球舞踊の鑑賞」という研修だ。自分の中で徐々に気分を盛り上げながら、ラウンジでオリオンビールをひっかけて会場に向かう。酔っぱらってから研修というのもどうかと思うものの、近くの席では講師の先生が飲んでいるのだから安心だ。暑かったせいでビールがうまい。

琉球舞踊鑑賞

我らが研究室は、以前から「琉球舞踊と天台声明のコラボレーション」という企画が行われている。琉球音楽は、沖縄音階といういわゆる西洋の十二平均律とは違った音階で構成されている。それが天台声明と似ていることが指摘されたことをきっかけに、コラボレーションを行うようになったそうな。そしてついに昨年の12月、大学において学生を含めた一大公演があり、それが縁となって今回の研修旅行となったのである。舞踊方・地方(じかた。演奏者のこと)・解説の先生と、みんな去年にお会いした方々ばかりである。

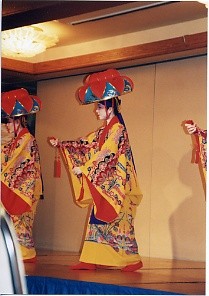

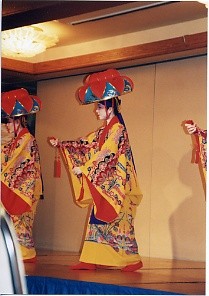

三線(さんしん。蛇皮線のこと)と琴がゆったりと奏でられ、踊り手が静かに登場した。頭の高さを変えずに滑っているかのような歩き方だ。周囲の空気を動かさないよう慎重に進む。両手には「四ツ竹」という竹製カスタネットが握られ、一定のリズムで打ち鳴らされている。動きとしては手を握るだけだから、うっかりしているとどこから音が聞こえてくるのかわからないかもしれない。ゆったりとした宮廷舞踊なので、自然と全身の力が抜け、安らかになっていくかのようだ。

琉球舞踊「四ツ竹」。

それと対極的なのは、雑踊りの「谷茶前(たんちゃめ)」である。男役と女役が一緒に踊るのだが、男女の踊りが全然違うことに注目だ。男役はひとつひとつ腰を決めてから動きに入る。女役にそういったことはない。腰の位置で性差を出して、明るく楽しく漁民の恋愛が展開されるのである。舞踊というだけでなんだかつまらない退屈なもの、と思っている人がいたらこれを見ればよい。僕は指笛が吹けないのだけれど、どうにかして合いの手を入れて参加したいと思う。

こちらが「谷茶前(浜の名称)」。

そういえば、僕が前回沖縄に来てから、いわゆる「琉球音楽ブーム」がやってきた。ネーネーズが坂本龍一とツアーをやり、「島唄」が大ヒットし、りんけんバンドと喜納昌吉が再び注目され、上々颱風にサザンも沖縄音楽を元に楽曲を作った。タモリの某番組(フジではない)にNHKだって琉球音楽を取り上げた。もちろんブームだから一過性のものであったが、ちょうど僕に旅行の印象が残っているころだったため、興味の赴くままに知識を増やした憶えがある。おかげさまで沖縄音楽への憧憬は今でも消えず、僕は鑑賞会の間、ずっと地方(演奏者)ばかり聴いていた。舞踊方には本当にもぉしわけなぁいと思う。でも、朝からいろいろと動いた疲れが、音楽によって取れてゆくという瞬間を僕は実感していた。全部で5曲、1時間。音楽の持つ力は偉大である。

地方は野村流古典音楽保存会のみなさまです。

鑑賞が終るともちろん懇親会。舞踊方・演奏者・講師の先生も交え、泡盛飲み放題である。ホテルの料理はあまり沖縄っぽいものがなかったためか、みんな差し入れの「チンビン」(沖縄クレープ)に手を伸ばす。見た目は厚手のクレープといったところか。けっこう大きいのでぐるぐる巻いてあり、味はどら焼きの皮を想像してもらえればまあ正解だ。甘すぎないのがマル、妙にお腹にたまるのが最大の問題。本来はおやつだろう。飲み食いしたらあとは「島唄」を歌い「涙そうそう」を歌い、最後はカチャーシーの踊り方講座だ。ちゃんとしたホテルの一室で、これだけ騒いでいいのかと思う。

二次会は沖縄料理の店に繰り出した。テーブルに並んだ沖縄料理の数々に舌鼓を打ち、島とうがらしの辛さにはまり、泡盛のアルコール度数にはめられた。ほどほどというのは大変に重要だと前々から痛感しているのだが、なかなか実践できるものではない。

第2日目に進む