第二日(9月13日・月曜日)

目が覚めたら寒気がした。エアコンは弱にしてあるのに、冷やしすぎで風邪引いたかと思ったら、激しい吐き気が襲ってきた。しまった、二日酔いだ。症状としては比較的軽いので、とりあえず起きて朝飯バイキングに行ってみた。さすがに食欲はなく、ご飯とみそ汁だけのつもりだ。ご飯は量を減らしてもらい、みそ汁をずずっと……うわーなんだこの味。みそ汁じゃねぇじゃん。よく見ると「もずくのすまし汁」である。ただし沖縄風すまし汁、明らかに豚エキスがたっぷり入った味である。シラフならおいしいだろうけど。

今日は沖縄本島の中部付近を巡る日程である。バスは朝の国際通りを通過し、那覇自動車道に入った。道路脇に椰子の木が立ち並ぶ那覇自動車道は、なかなか交通量が多い。初日でも述べたが、沖縄の交通手段はまず車なのだ。一般道は慢性渋滞気味だから、できるだけ高速を利用しちゃった方がいいのだろう。料金も本土よりやや安いような気がする。

地蔵院

二日酔いはいつの間にか醒め、この日最初の目的地である「地蔵院」さんに着いた。沖縄初の天○宗寺院(諸般の事情で未だ法人として未認可)で、住職のお話を伺う。沖縄での布教の難しさは、現地の宗教感情と仏教がまったく合致しないことらしい。というのも、沖縄は独自の祖先崇拝がなされているため、お寺と檀家といったような関係がもともと極めて希薄なのだ。年回法要はしないし、お盆の棚経もない。辛うじてお盆の法要くらいは行っていますよ、というのが住職のお話だ。聞いた話だが、沖縄の普通の人々は、お寺と神社の区別がよくわかっていない、という。これを無知だと笑うのは簡単だが、普通ならここまで大きなギャップは生じない。さらに沖縄ではお墓の形状が中国的な様式だから、琉球文化はまさに大陸の影響を受けていることが見た目でわかるのである。

台風対策?かなりしっかりした造りの地蔵院さん。

勝連城跡

地蔵院さんから10分ほどで、勝連城趾に着いた。ここも世界遺産のひとつである。駐車場のすぐ目の前、小高い山のてっぺんに残った石垣が城趾だ。ここは建物が復元されていないので石垣ばかりなのだが、石垣の曲線と白さが青空に映え、静かに調和している。沖縄は木の文化ではなく石の文化だと言うが、まさにそのとおりだ。石垣の間の道をてくてく上ってゆくと、正殿跡と思われる一角に着いた。残っているのは礎石だけで、位置からだいたいの床面積が想像できる。だいたい30畳くらい?何階建て?首里城のように真っ赤だった?並んだ石から好き勝手なことを想像するのは楽しいものである。

勝連城跡を遠望。

建物の裏手になると思われる拝所を見て、正殿跡よりもう一段高いところにのぼる。勝連城の一番高いところだ。ここに「御嶽(うたき)」と思われる跡があった。ちょっとしたくぼみに灌木がちょこちょこっと生えていて、これが「御嶽」だという看板が出ている。ただし周囲には特に何かあるわけではなく、首里城の「御嶽」ようなしっかりした囲いはない。建物があったと思われる礎石もなく、一見すると「御嶽」のための場所に思える。一番高いところだから、きっと見張り所くらいはあったと思うけれど、現在の状況からはちょっとわからない。

グスクについて

さて、今日はレポート課題「グスク」のことをまとめてみよう。

昨日の首里城以来、この旅行記ではあえて意識せずに「城」という言葉を使ってきた。固有名詞だから「首里城」「勝連城」ということに問題はないのだが、これで日本の城をイメージしてはまずいのである。英語で「Castle」と言うのも不適切なのだ。沖縄で「城」と書くと「グスク」を意味する。しかしグスクはグスクであって、本土の「お城」のようなものではない。なんだかしっくりこない話かもしれないが、沖縄の世界遺産は「琉球王国のグスク及び関連遺産群」という名称でユネスコに登録されている。決して「お城」ではないのだ。

グスクは沖縄諸島に分かっているだけで350もあったそうで(世界遺産登録は5箇所)、それぞれに住んでいたのは地方豪族である。さすがに首里城は別格で国王が住むが、他のグスクは有力豪族や地方領主が住んでいたことが1つ目のポイントだ。本土の「お城」は殿様が居住して、しかも一国一城であったことと対照的である。だから、グスクは「お城」をイメージするよりもむしろ「砦」くらいで考えた方がいいかもしれない。

また、グスクの特徴の2番目が「御嶽(うたき)」に代表される拝所があることである。ここは城主が外出の際にお祈りをする鎮守さんだと昨日は書いたが、実はそんなに単純なものではない。「御嶽」は神の宿る聖域であり、お参りすることは神との直接交渉までをも意味したと思われる。また、城主だけでなく周辺住民が神を祈る信仰の対象でもあった。さすがに城内だから民間人は直接参拝することはなかっただろうが、「御嶽」に神が宿ると考えられていたわけだから、グスクは地域の聖地でもあったわけである。実はまだまだグスクの実情に関しては研究が進んでおらず、よくわからない点も多々あるという。僕のこの一文もまるで正解だとは思わないでほしい。体よく逃げているようで申し訳ないのだが、これだけはいたしかたないのである。

勝連城入口の案内板が「Katsuren Castle Site」になっていたことに失笑しながら、グスクを後にし、海中道路に向かう。遠浅の海でしかも干潮だったからか、海のど真ん中の道路を走っているような気がしない。道の駅ならぬ海の駅?で昼食を済ませ、バスはさらに走る。本島から道路でつながった平安座島と宮城島を通過し、向かうは伊計島だ。伊計島は本島中部にあり、本島と橋でつながっている。せっかく沖縄に来たのだ。いざビーチへ。

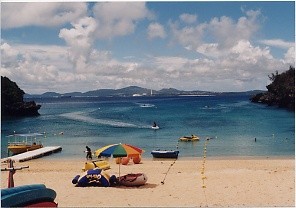

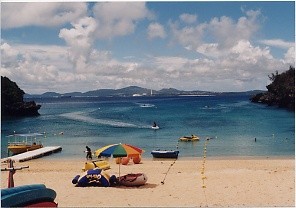

伊計ビーチ

沖縄の海はとにかくきれいだから、そのへんでも泳げそうな気がする。しかしハブクラゲなんかがいるのでちゃんとした海水浴場で泳ぐのに越したことはないし、そもそも海水浴に適した砂浜があまり多くない。沖縄は珊瑚質の石灰岩が多く、海辺はごつごつしているのである。そのため、グスク造営の際の石垣にする石を探すのはそんなに困難なことではない。石灰岩だから風化が心配だが、そうしたらまたそのへんから石をもってくればいいだけの話である。石垣で代表させてしまったが、とにかく沖縄は石の文化である。

脱線してしまったので改めて海の話へ。沖縄の海はわざわざ僻地に行かなくても十分にきれいである。形容するなら、手っ取り早くコバルトに輝く空、エメラルドに輝く海と書けばよい。実際にそうなのである。泳ぐ気満々のメンバーは、次々に海の中に向かってゆく。僕は全然泳ぐ気がなかったのに、ちょっと失敗したかなと思う。高村智恵子が沖縄の海を見たら「東京には本当の海がない」と言ってくれると思う。

伊計ビーチでございます。左下のちっこい船がグラスボート。

グラスボートに初めて乗ってみた。船底の強化ガラス越しに海の中が見えるというのはなかなか愉快である。出発してわずか100m程度でもう魚が見え、船内には早速歓声が上がったのだが、もっと魚が集まるところまで行くというので、船は勢いよく走り続ける。海底までの距離はちょっとわからないが、数メートルから20メートルといったところだろうか。海岸から1.5kmくらい沖までやってきて、再び海底が数メートルという浅瀬になった。船を止めた船頭の兄ちゃんがエサを撒くと、集まる集まる魚たち。兄ちゃんは魚の説明をすることなく、テキトーにエサを撒いている。僕たちは強化ガラス越しに魚を眺める。青、緑、黄、赤。テレビではよく見る熱帯の魚たち、名称が全然分からないのが残念である。わかったのはクマノミくらいだが、みんな異口同音にニモだニモだと言う。15分くらい魚を堪能してから帰路についた。相席した、上半身に入れ墨をした兄ちゃんが船酔いしてリバースした。見た目もやってることも救いようがない。目を背けていたら、後輩がジェットスキーをしているのが目についた。順調なのは面白くないので、転べ!と念じることしばし。呪詛してみるものである。

グラスボートからの魚の撮影はムリでした……

中城城趾

ビーチにいること2時間弱で再びバスに乗り、サトウキビ畑を眺めながら小一時間ほどで中城(なかぐすく)に着いた。ここも世界遺産5グスクのうちの1つで、勝連城よりもだいぶ大きな規模のものだった。ひとつひとつの廓までの距離と高さが十分にあり、居住した人の勢力を感じる。汗をかきながらのぼってゆくと、グスクそのものが周囲より一段高いところにあるので、吹く風が心地よい。見晴らしも抜群であるため、もし敵が攻めてきても敵の陣形を把握することが容易だ。しかも城内に井戸まであるから、攻める側としてはやっかいなことだろう。要地に造られたグスクだが、観月台もあった。太陽の国の人が、ここで月を愛でていたのだろう。

中城の石垣(かなり古い部分)。

さらに進んでゆくと、「御嶽(うたき)」があった。先に記したようにグスクに「御嶽」はつきものだが、中城にはさらにいくつもの拝所がある。特に注目したいのはグスクの南側ある首里と久高島の拝所だ。琉球王国の中心は首里城だから、首里を拝するのはある意味当然かもしれない。それと並んで琉球王国にとっての超一級の聖地は、那覇の東にある「久高島」という小さな島なのである。詳細は第3日目に記すのでお楽しみにということにし、遠くに見える久高島を臨む。山がないので、見た目は単に真っ平らな島である。

中城の「御嶽」。(画像提供・鈴ぽちぇさん)

ホテルに戻ったのは17時半だった。夕食はホテル近くの居酒屋で19時半からというので、2時間ほどの自由時間である。一足早く国際通りで降りて買い物をする人、ホテル近くの神社を見物に行く人、部屋で休憩する人など様々だが、僕の行動は決まっていた。2時間あればなんとかなるだろう、沖縄都市モノレール「ゆいレール」乗車だ。

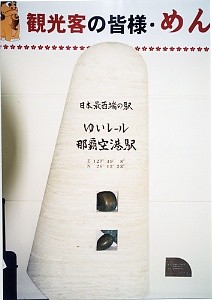

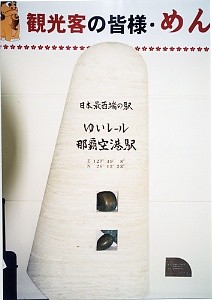

ゆいレール乗車記

ホテルからタクシー(沖縄のタクシーは初乗り450円!)で那覇空港に向かう。やはり始発から乗りたいと思うのは鉄の血が騒いでいるからに他ならない。もっとも、タクシーの運ちゃんにはそんなこと言えないので適当なことをしゃべっていたら、空港に出迎えに行くものと勘違いされた。面倒がなくなったのでそれとなくゆいレールの評判を聞いてみたら、「誰のためのモノレールだかわからない」という。これは地元にとって最悪の部類に入る評価である。結局「モノレールを造りたい人」が造ったのであって、「必要な人」が望んだわけではない……?大いなる疑問を胸に、空港に着いた。

空港のターミナルビルから、真っ正面のモノレール駅に向かう。動く歩道がなんとなくついている他は、真新しい駅だから取り立てて見るべきものはない。きっぷは普通の自動券売機だし、自動改札だ。「日本最西端の駅」というレリーフが目を引くくらいだろうか(ちなみに最南端は隣の赤嶺駅である。レリーフは駅前にあるらしい)。ホームにあがると、すでに2両編成のモノレールが発車を待っていた。

左・「ゆいレール」那覇空港駅にて。

右・ホームにて。ホームドアもあります。

立ち客もかなり多い状態でドアが閉まり、するすると発車した。さすがに新しいので揺れは少なく、大変に快適な乗り心地である。体感的にはちょっと遅い気がするが、路線にいきなり直角カーブがあったりするので、そんなに速度が上げられないのだろう。逆に、外を眺めるにはとても都合がよい。周囲にあまり高い建物がなく、モノレールはかなり高い位置を走るので、見晴らしが抜群なのだ。

時刻は18時半を過ぎた。ちょうど帰宅時間にあたり、一般道は悲惨なほど混んでいるのが見える。こちらは渋滞なんか関係なく、首里に向かって走る。しかし、駅ごとに乗客が増えてかなり混んできた。観光客だけでなく通勤通学に幅広く利用されていて、ラッシュ時は2両じゃ足りないという印象だ。あまりの繁盛ぶりに、さっきのタクシーの運ちゃんは何を言っていたのかと思う。だが致命的な問題に気づいてしまった。ゆいレールは「増結ができない」のだ。曲線区間に強引に造られた駅があるため、ホームの延伸が基本的に不可能なのである。すると、もし業績好調で乗客が増え続けたらどうするのだろう?会社にとってのうれしい悲鳴は、客にとって単なる迷惑である。

牧志駅を過ぎてからだんだんと乗客が減り、空港から27分ほどで終点の首里に到着する。時刻は19時、日もほとんど暮れた。遠くにライトアップされた首里城が少しだけ見え、夕闇に城壁の赤が映えている。昨日は新築の世界遺産などと酷評したものの、こうして見ると落ち着いた赤だ。せっかく首里まで乗ったのだからしばらく眺めていたいと思う。でも夕食の集合時間に遅れるわけにいかない。ゆいレール完乗の余韻に浸ることもなく、僕は改札も出ずにとんぼ返りするしかなかった。

居酒屋のテーブルには沖縄料理が並んでいる。何度聞いても名称と料理が一致しないのはご愛敬で、なんだかわかんない名称の豚料理を島とうがらしで辛さを効かせて食べると、嫌が応にも泡盛が進んでよい。今日こそは二日酔いにならないように、と気をつけて飲んだ。ただし、ホテルに戻ったのは二次会経由で1時過ぎだった。

最終日に進む