小倉(642)―延岡(1031) 5001M 特急にちりん1 小倉→宮崎空港

まだ暗いどころか、駅の立ち食いソバ屋でさえやっていない時間(なぜかお土産用明太子を売るKIOSKは営業している)に小倉駅を出発する特急「にちりん」は、悲惨なほど空いていた。さすがに早すぎる時間帯だからだろうか、それとも土曜日だから?ともかくオンボロの485系は小雪のちらつく中を順調に突っ走って行く。

九州名物の真っ赤な特急「にちりん」号。延岡駅にて。

列車は海側にセメント工場、山側に地肌むき出しの悲惨な山を眺めながら、どんどんと南下する。そのうちに工場が見えなくなり、のどかな田園地帯がずっと続くようになってきた。列車は比較的こまめに駅に停まって乗客を拾おうとするが、滅多に人が乗ってくることはない。まだ日が昇ったばかりだというのに、雰囲気は午後2時ころのまったりとした空気だ。もっとも乗り換え三昧の昨日に対し、今日は乗り換えが少ないから勝手にそう思っているだけかもしれない。

国東半島の付け根を長いトンネルで抜けると天気が回復し、別府まで来ると町中から湯気が上がっている。時計は8時、朝風呂にはちょうどよい時間だが、外が寒そうなので降りようという意識が働かない。それにしても温泉名所だらけである九州を旅しながら、温泉好きのクセにロクに立ち寄らないのは我ながらどうかと思う。ただし温泉くらい時間を気にせずにどぼーんと入りたいというジレンマもある。うまくいかないものだ。

佐伯を過ぎると、車窓は再び雪模様になってきた。細かな雪だ。晴れたり雪だったりと午前中から忙しいことこの上ない。降るならもっと降って真っ白になればおもしろい……と思った矢先に見えてきたのが北川である。今日の水量は大したことがないものの、ゴロゴロとした大きな石が河原に転がり、下流に向かってなぎ倒された木々が土手に広がっている。間違いなく暴れ川である。自然には勝てないのだから、気象についてうかつなことを言うものではないかもしれない。そのうちに雪はやみ、ホームに人が溢れた延岡で下車する。特急「にちりん」は特急らしい賑わいとなり、宮崎に向け出発していった。

延岡(1040)―高千穂(1204) 809 高千穂鉄道 延岡→高千穂

小倉をあんなに早い時間に出発したのは、高千穂鉄道に乗りたかったからである。高千穂鉄道は、旧国鉄の高千穂線が第三セクターに転換したちょうど50kmの路線だが、高千穂といえば天の岩戸をはじめとする神話の舞台であるし、鉄道橋では水面からの高さが東洋一であるという高千穂鉄橋を通るのも魅力だ。そのために寝坊も温泉も封印してきたのである。

JR延岡駅に隣接する高千穂鉄道延岡駅。

1両のレールバスは軽快に延岡駅を出発すると、そのうちに五ヶ瀬川に沿って走る。水量の豊かな川だ。再び天候は回復し、川面から反射する日光がまぶしい。冷たそうな水はきれいに透き通り、川底までくっきり見えるのが清々しい。さすがに神々の住処から流れてくる川だけのことはあるな、と感心する。その一方で車内放送が気にくわない。テープから流れてくる声は、駅の案内だけでなく沿線の名所も要所要所で放送してくれるのだが、脇を走る国道にかかる橋を礼讃するものばかりなのである。確かに新しいから特徴があって立派なのだろうが、川の風景にそぐわないことこの上ない。

こんなレールバスが走っております。

五ヶ瀬川を車内から(手抜き)撮影。

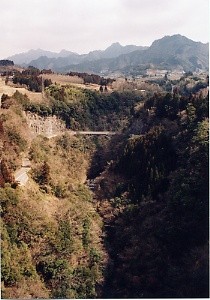

国境の長いトンネルを抜けると雪国だったのは川端康成だが、僕が乗った列車が長いトンネルと抜けると、そこは空中だった。どこが川面なのか判別しづらいし、高さは105mほどあるそうだがそんな具体的な数字を言われたってピンと来ない。それでも列車はサービスのためか減速しゆっくりと渡ってくれるため、眼下を流れる細い川が、なんだかとてつもない高さを感じさせる。でも遠くを眺めると雪も新緑もない荒涼とした色ばかりであるため、あまり神々しい雰囲気はしない。橋を渡ると、間もなく終点の高千穂である。

鉄橋の上から撮影。真下を覗けば高さがわかるのですが……

天の岩戸神社へ

高千穂駅では絶妙のタイミングでバスが接続せず、神社まではタクシーを利用する。乗ってすぐに運転手は僕の帰りの時間を聞き、それなら2時間8000円の観光コースにしませんかと言ってきた。魅力的なコースと値段だったのだが、駆け足で観光してもおもしろくないし、じっくり天の岩戸を見ておきたかったので断った。すると運転手さんは別に気を悪くするでもなく、神社までの15分ほどで高千穂のことをざっと説明してくれた。それによると、段々畑ではいろんなものを栽培しているが特筆されるのはタバコ、高千穂では温泉が湧かないのにふるさと創世1億円でムリヤリ温泉を作った、天の岩戸伝説(後述)、トンネルで焼酎を造っているのが高千穂名産の「神楽酒造」さん、などなど。

僕の興味を惹いたのは「トンネルで焼酎」である。というのも、高千穂線は本来ならさらに延伸されて熊本県に入り、旧国鉄高森線の終着である高森まで到達するという、需要から考えても無謀極まりない工事がだいぶ進んでいた。しかし国鉄の方針転換と両線の廃止によって、年間通じて気温と湿度がほぼ一定のトンネルも払い下げられ、そこで焼酎メーカーの登場となるわけだが、これもひとつの縁だからどこかで「神楽酒造」さんの焼酎を飲んでみようと思う。

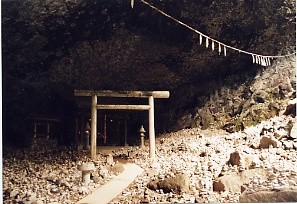

天の岩戸神社に着いた。天照大神が弟であるスサノオノミコトの乱暴に怒って天の岩戸に引きこもり、世の中が真っ暗になってしまったという天の岩戸伝説の、まさにその現場である。この神社は川を挟んで東本宮と西本宮に分かれてるのだが、僕はまず駐車場から5分ほど歩き、橋を渡って東本宮に行った。大きな木に囲まれた階段を昇ったところにある東本宮はひっそりとしていて、人の気配がない。帰りにタクシーの運ちゃんに聞いた話では、こちらのお社は大祭のときにしか人が集まらないそうな。それでも本殿の背後には天の岩戸そのものがある(木立があるので見えない。しかも立ち入り禁止)ので、厳粛な雰囲気がする。

東本宮入口。ひっそりとしています。

再び西本宮に戻り、社務所で天の岩戸をお参りしたいと申し出る(申し出ればいつでも参拝できるが、勝手にお参りすることはできない)と、神主さんが案内してくれる。お清めと西本宮本殿の説明を経て本殿の裏手に回り込むと、対岸の真っ正面が天の岩戸である。解説によると、残念ながら木立に覆われてよくわからない上、昔は洞窟状だったものが崩れて雰囲気も忍べないらしい。確かに対岸から見ても、岩のくぼみ?のようなものが見えるだけで、とにかく木がジャマである。ただし岩戸周辺は禁足地なので誰も立ち入ることをせず、まったく自然のままにそうなってしまったという。それならばしかたない、自然が一番だと思う。

西本宮入口。神楽酒造さんの焼酎を売るおみやげ屋さんはありませんでした。

自分の言葉をまったく使わず、案内用原稿を丸暗記したかのような退屈なご案内が15分ほどで終わり、お礼もそこそこに大安河原(おおやすかわら)へ歩いて行く。鋭い流れの岩戸川を上流へ10分ほど歩いたところである。ここは天照が隠れてしまったために世の中は真っ暗、さあどうしたらいいだろう?と神々が対策会議を開いたという、風情というよりも、周囲の暗さと相まった緊張感を感じる場所である。その切実な空気を僕が感じたとしたらいいのだが、会議の結果アメノウズメノミコトが舞い踊り、あまりに楽しそうな神々の笑い声に天照がチラ見をしたところへ、力自慢のタヂカラオノミコトが扉を開け、地上に光が戻ってめでたしめでたし、力が余ったのか開けた扉はふっ飛んでしまい、信州の“戸隠”に落ちましたとさ……という陽気な結果なのだから、雰囲気なんて案外アテにならないのかもしれない。

神々が対策会議をした現場です。

再び同じ道を戻り、神社の前から再びタクシーで駅に戻った。行きと同じタクシーを呼んだため、僕が神話に興味がある人だと運転手さんが勘違いしたのか、いろんな話を聞かせてもらった。覚えきれる量ではないので、とりあえず『古事記』読まなきゃなぁ、と思う。

高千穂(1426)―延岡(1558) 820 トロッコ神楽4 高千穂鉄道 高千穂→延岡

予定よりも1本遅い列車に乗った。僕は「出発駅と終着駅との二点間の単純往復はしない」と勝手にルールを決めているが、時間的制約などからどうにもならなかったため、気分を少しでも変えようとトロッコ列車に乗ったのである。ただしトロッコ列車といっても気動車を改造したものだし、寒い時期なので窓がはめ込まれているので開放的な雰囲気ではない。しかも椅子は木製(座布団アリ)である。夏ならいいかもしれないけれど、今は単にお尻が痛いだけである。それでも乗客はそこそこあって、のんびりした午後の観光列車という雰囲気だった。

アメノウズメノミコトお面つきトロッコ列車。

延岡(1604)―宮崎空港(1721) 5013M 特急にちりん13 別府→宮崎空港

ガラガラでやってきた特急「にちりん」だったが、延岡からだいぶ乗客があって特急らしくなった。先ほどの「にちりん1号」と同様だから、宮崎大分の県境を越える人があまりに少ないことがわかる。宮崎の人が博多に用事ができたらどうするんだろう?いや、そんな前提いらないか、という不可思議な自問自答をしながら、日豊本線と併走するリニアモーターカー実験線を眺めているうちに、列車は日向市に着いた。

モノレールみたいですがリニア実験線です。数キロあります。

駅は楽天ゴールデンイーグルス応援のキャンペーン中だった。そうか、日向といえば近鉄バッファローズのキャンプ地だったところだから、今年からは楽天がキャンプをしているのか。田尾監督か岩隈でも列車に乗ってこないかと思ったがそんなことはなく(あたりまえだ)、列車は乗客を増やしながら宮崎県内をどんどん南下する。そして宮崎駅でどっと乗客を降ろし、列車は1面2線の宮崎空港駅に着いた。

駅のすぐ隣にある宮崎空港は、県内でキャンプを張っているプロ野球6球団を応援する旗であふれた、こぢんまりとした空港だった。僕は飛行機に乗るのも嫌いではないが、空港巡りはとても好きなのである。こういった小さな空港は威圧感がなくて良い。しかし土産物屋は九州のもの全般を扱っているので、宮崎らしさがどこにあるのかがわからない。まごまごしているうちに時刻はちょうど18時、花時計が動き出した。動いていたのは……神楽だ。このへんは宮崎らしさかもしれない。

宮崎空港(1826)―宮崎(1836) 5024M 特急にちりん24 宮崎空港→小倉

宮崎(1856)―都城(1943) 6025M 特急きりしま25 宮崎→鹿児島中央

離発着の飛行機がまったくない時間だった割には空港見学に1時間を割いてしまったため、宮崎まで戻って再び日豊本線を下って行くころには、すっかり暗くなってしまった。車窓には民家だってまるでないみたいで、漆黒の暗さである。しかも乗った特急「きりしま」は回送列車のようだった。一日の終わりがなんか寂しく感じられる。オイオイ、まだ20時前だぜ、みたいな。

宮崎空港の駐機場に唯一いた「スカイネットアジア航空」B737型旅客機。

都城では1年前に泊まったホテルに投宿し、1年前に入った飲み屋に入ってみた。あいかわらず魚がおいしい。白子を頼んだら見慣れない白子が出てきた。聞くとブリの白子だという。感心していると、いつの間にか隣席のおばはんと仲良くなってしまった。都城は二度目ですと言うと、調理場の大将が去年の今頃来たよね?と聞いてきた。話を合わせてくれただけかも知れないが、うれしさは格別だ。駅から歩いて3分ほどのところにある「魚若」、オススメである。

寝る前に恒例の移動距離チェックをすると、朝イチで特急を利用した成果か、JRだけで401.9km、高千穂鉄道が往復100.0kmとなった。