2月28日(月)

小倉(800)―行橋(820) 3003M 特急ソニック3 博多→大分

念願の“筑豊満喫日”がやってきた。僕の炭坑好きはいつの頃からか覚えていないのだが、とにかく炭坑の聖地である筑豊を満喫する予定の日である。特にお目当ては田川伊田駅近くにある「田川市石炭資料館」、石炭について学び倒してやろうと思う。九州初日の筑豊巡りは「乗る日」だった。今日は「学ぶ日」、そして明日は筑豊で「九州完乗」と、6日間で3回も筑豊に足を踏み入れるという常軌を逸した予定を組んでいる。こんなテンションで、小倉駅で「かしわうどん」を食べるところから一日を始めた。しかし何度食べても鶏肉という気がしない。

博多始発の特急「ソニック」は乗客の大半が小倉で入れ替わる。また列車は進行方向も変えるのだが、その際に小倉で降りない人が自主的に周囲の席をどんどんと反対向きにしてくれている。特にみんなで協力しようという雰囲気でもないのに、手慣れたものだと感心する。

特急「ソニック」。白くないのはこんないかつい表情です。

行橋(841)―田川伊田(924) 2215D 平成ちくほう鉄道・田川線 行橋→金田

平成ちくほう鉄道は国鉄の廃止転換第三セクターである。それでも3線をも保有している偉大なる第三セクターだ。その3線すべてに乗るべく、一日乗車券を購入する。1000円で乗り放題だから全線に乗ればもちろんモトがとれて、お得なものである。ホームに向かうと、JRの上り線ホームの一部に切り込みを入れたタイプのホームだった。

まぁ見ればわかりますよね。2両編成でした。

レールバスは軽快に発車するとしばらくしばらく平野部を走り、ちょこちょこと駅に停まる。第三セクターになってから新駅を増やしたのであろう、「今川河童(いまがわがっぱ)」だとか「東犀川三四郎(ひがしさいかわさんしろう)」だとか、駅名の由来を知りたいと思わせる命名である(→平成ちくほう鉄道ホームページに出ています)。国鉄から切り捨てられた路線だという暗さがなく、積極性が見られるのがよい。だんだんと筑豊の山々が近づいてきている。天気もいいし、過去をどんよりと引きずることなく、明るく石炭を学ぼう月曜日、である。

……月曜日?

やっちまった、と思った。公共の博物館が月曜休館というのは当たり前の話である。計画の初期段階では曜日を考えていたものの、最終調整のときにはすっかり曜日の意識が抜け落ちていた。

動揺する気持ちを抑えながら、博物館見学を予定していた時間をどうにか配分できないだろうか考える。もちろん、そんなに慌てずとも“JR完乗”に目標を絞ればほとんど心配はいらない。運転本数が少ない区間を優先して計画を組み直すと、日田彦山線未乗部分と筑肥線未乗部分を明日一日で乗る計画を止め、今日と明日とに分けて考えれば容易に解決策を導くことができるのである。手近なところで田川伊田から乗れる日田彦山線に今日のうちに乗ってしまえば手っ取り早い。しかし、そうすると手元にある「一日乗車券」がフイになってしまい、平成ちくほう鉄道糸田線に乗れなくなってしまう上、日田彦山線を完乗したところで夜明駅からの接続がかなり悪い。しかも今日は寝台特急「さくら」最後の日、せっかくだから最後の姿を見物しようという計画(諫早駅で見送るつもりだった)にかなりの強引さが生じてしまう。また、石炭博物館を明日に回してでも見学したい。予定をどこかカットすればいくらでも余裕が生まれることはわかっているのだが、自分のミスで生じてしまったトラブルだから、絶対にどこかでミスを取り戻さないと気が済まないのだ。ここで転んでもただでは起きないのが“鉄”の本領である。

ところが、さらにまずいことを思いだした。明日の列車の時間が何一つわからない……

寝台特急「さくら」の廃止だけでなく、明日の3月1日は全国で一斉にダイヤの改正が行われるのである。JRが改正するということは、JRと乗り入れを行っていたり接続を考慮していたりする私鉄も全てダイヤが全面的に変わるのだ。実際に今回の旅行中にも、至る所で新時刻への貼り替えが行われているのを目にしてきている。一応、出発前に新ダイヤが掲載された『時刻表3月号』を購入し、明日の予定こそ新ダイヤで作ってあるが、『時刻表3月号』そのものは自宅に置いてきてしまった。なにせ、こんな大きな予定変更(=自業自得)が生じるとは思っていなかったのである。こうなると、手元の『時刻表2月号』で列車の時刻がわかる今日のうちに未乗区間をなるべく片づけておき、残りは明日の朝に時刻を調べて乗ったほうがよい。若干不安ではあるが、きっとなんとかなるだろう。

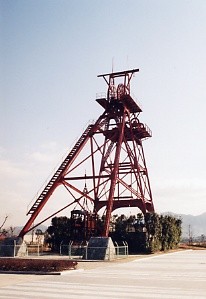

一応、一縷の望みをかけて僕の想定が杞憂に終わらないかと田川伊田駅で降りて石炭資料館まで行くだけ行ってみると、案の定休館日だった。周囲の石炭公園もひっそりとしていて、屋外に展示された竪坑櫓や二本の巨大な煙突がもの悲しい。資料館そのものもきれいで、きっとわかりやすく展示がなされているのだろうと思う。余計に自分に腹が立ってきた。

トップページを飾っている、田川市石炭記念公園内にある竪坑櫓。

駅に戻って再び『時刻表』と格闘するが、こういうときは「考えナシにとりあえず飛び乗る」のも手であったりする。それならまもなく発車する日田彦山線だ。しかし接続の悪さはさっき調べたとおり、では乗った後どうしよう、などと考えがまとまらないうちに発車時刻がきてしまった。なんだか絶好球を見逃したような気がしてならなかったが、躊躇しているヒマはやはりない。知恵を絞ることしばし、この日のうちに筑肥線と松浦鉄道全線を片づけ、明日に日田彦山線を回すことでなんとか決心した。明日の時刻は今日の宿泊地である佐世保で調べることくらいできるだろう。しかし寝台特急「さくら」はどうも見送れそうにない。ミーハー根性もここまで、縁がなかったとあきらめる他なさそうだ。

田川伊田(1016)―直方(1051) 2226D 平成ちくほう鉄道・伊田線 田川伊田→直方

列車は田川伊田から複線非電化という堂々とした区間を直方に向けて走る。昔から貨物輸送がメインだった区間で、レールバスが走るにはもたいないくらいのキチンとした路盤だ。これが石炭積出港だった若松(2日目に乗車)まで続いていたのだから、いかに石炭全盛期が凄かったか。そんな区間も相変わらず新駅だらけ、しかも列車の本数が多い。旧国鉄は貨物に力を入れるばかりで、これほど小回りはきかなかったことだろうと思う。

直方で列車を降りてから運賃を考える。結局、平成ちくほう鉄道を一直線に行橋から直方まで乗ったことになるわけだから正規の運賃で870円、一日乗車券が130円ほどムダになってしまった。傷口としては小さいながら、精神的ダメージは計り知れない。

直方(1100)―博多(1157) 4631H 直方→博多

長者原から博多までの区間は本来なら九州初日に乗るはずが、寝台特急「富士」の遅れでどうしてもフォローできなかった区間である。初日のトラブルを、今日のトラブルに絡めてうまく片づけられた……という嬉しさはあまりない。なんせ福北ゆたか線に乗るのはもう三度目なので、完全に飽きている。新飯塚からごった返した電車は未乗区間だって長者原から博多までのわずかに7.5km、周辺も大都市の姿である。旧勝田線跡もまるで見つけられず、感想も何もないまま列車は博多に着いた。

博多(1202)―佐賀(1236) 2017M 特急かもめ17 博多→長崎

佐賀(1310)―山本(1405) 5835D 佐賀→西唐津

筑肥線未乗区間までは、去年も利用した筑肥線で玄界灘を眺めながら移動したかったのだが、どうしても列車の時間が合わなかった。そこで最高のタイミングで「白いかもめ」の乗客となる。座席が革張りという見た目の豪華さにあふれた僕の好きな車両で佐賀まで行き、唐津線に乗り換える。

唐津線は、佐賀付近こそ水田地帯であるものの、基本的に山の間を走る平凡な路線である。昼飯にビールを飲んだので、当たり前だがウトウトした。気づいたら駅に停まっていた。あ、いかん、乗り換えだ。危ない危ない。

山本(1415)―伊万里(1451) 2531D 唐津→伊万里

筑肥線はキハ125の単行で、唐津線にはだいぶ乗っていた高校生さえいなかった。それでも沿線は山だらけということはなく、水田とビニールハウスが目立っている。そう言えば某コメディアンが佐賀は何にもないと歌っているが、果たしてそれはどうかと思う。確かに一見すると特徴のある風景ではないけれど、佐賀平野ではビニールハウスがほとんど見られず、一大穀倉地帯である。そして同じ佐賀県でも、一山越えたら農業形態がすっかり変わるのだ。これこそ“特徴”ではないのだろうか。たぶん梨に見える果樹園を見ながら、なんとなくそう思った。

伊万里(1521)―有田(1547) 632D 松浦鉄道 伊万里→有田

伊万里駅は道路を挟んで東駅と西駅とに分かれていた。JRが東駅、旧松浦線の廃止転換第三セクターである松浦鉄道が西駅、中央には道路が走って駅を分断している。きっと駅舎建て替えのときに分けたのだろうと思うが、0分の接続時間だと乗り換えられない。

伊万里名物はカブトガニだそうな。

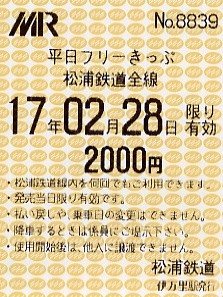

一日乗車券(なんと2000円!。休日は1700円)を買い、有田へ。実はこの区間は、当初の予定ではどうしても時間が合わずに乗れないと諦めていた区間である。それをうまく代案に当てはめられたのだから悪くはない。列車は有田川に沿って、伊万里から有田という焼き物の町を結んでいる。焼き物なのだから土を使用するはずだろうと周囲を見るが、鉱業ではないのだから、大規模に山を切り崩して土を掘り出しているということはない。後で調べたら、有名な窯元は鉄道から若干離れているようだ。若干の窯元が線路のすぐ脇にも見ることができるが、車内は高校生とおばさんだらけで、気むずかしい職人のような人は見当たらない。

特徴のない松浦鉄道一日乗車券。2000円もするのに。

有田(1613)―伊万里(1638) 633D 松浦鉄道 有田→伊万里

伊万里(1640)―佐世保(1910) 371D 松浦鉄道 伊万里→佐世保

有田では明日からの新ダイヤが掲載されたミニ時刻表(九州の鉄道はすべて載っている。しかもタダ)を入手し、これで明日の予定作成が楽になった。気分は上々、たった今乗ってきた区間をそのまま戻るのでもルンルン気分だ。

松浦鉄道のレールバス。

伊万里に戻って乗り換え、佐世保まで2時間半の旅である。伊万里を出てしばらくすると、列車は海に沿って走り始めた。そのうちに海沿いの大きな工場は姿を消し島々の影が見えてくるが、ずいぶん数が多い。車窓からだと有人島だか無人島だかよくわからないので、手元の地図で照合して楽しむのがよいだろう。いわゆる“九十九島”とは平戸以南のことを指すそうだが、近いんだからこちらも含めてあげればいいのに、と思う。

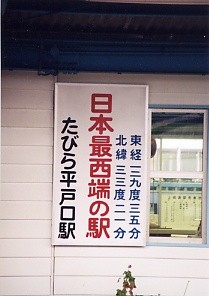

松浦火力発電所の巨大な施設を横目に、列車は平戸に向けて西に走る。まもなくたびら平戸口駅、本州最西端の駅だ。もちろん沖縄都市モノレール(ゆいレール)が開業するまで、日本でもっとも西にあった駅である。生月島や平戸島への入口だから“平戸口”などという駅名を名乗っているのが遠慮深くてよいのだが、日本最西端の座を譲って2年ほど経つのに、まだ「日本最西端」という自慢看板がくっついていた。

1分停車だったので慌てて撮影。

たびら平戸口を出ると、列車は一段高いところを走り始めた。次の西田平では高校生が大量に乗り、すっからかんだった車内が騒がしくなる。しかし高校生は次々と降りていってしまい、喧噪も一瞬のことだった。僕の隣に座った女の子だけがかなりの遠距離通学のようで、友達と挨拶を交わしても降りようとする気配がない。だいぶ日が傾き、たまに見える海にもうすぐ日が沈もうとしている。僕は太陽ばかり眺めていたので、日没までの沿線の記憶がほとんどない。佐々に着いたころには暗くなってしまった。ここでも昔は石炭の積み出しが行われていたはずだが、どの辺が過去の炭坑だったのか判断ができない。広大な構内だったので、明るければもうちょっと雰囲気を楽しめたはずだと思うと残念だ。

僕の隣に座っていた女子高生も、小一時間ほど乗ってから降りてしまった。車内は再び閑散として、寂しくなってきている。佐世保からの上り列車はそれなりに混んでいるから、ラッシュの逆なんてこんなものなのだろう。200mしか駅間がない中佐世保と佐世保中央駅間(要は道路を挟んであっちとこっちに駅がある)に感動しているうちに、列車は佐世保駅に着いた。JRが3面6線、うち一面の片隅に2線の松浦鉄道という、立派な駅だった。

この旅最後の宿泊地である佐世保の中心地は、佐世保駅よりも佐世保中央駅のほうである。15分ほど歩いて行ってみると、立派なアーケードの下に商店が建ち並び、思ったより栄えていた。それもそのはず、米軍の施設がすぐ近くにあるのだから片田舎の寂しい商店街というわけではない。外国人の家族連れの姿も目立つ佐世保の街である。

今日の移動距離はJRが191.0km、私鉄が149.2kmと、比較的大人しい距離である。それよりも大切なのが、翌日の時間をポケット時刻表で調べることだ。あれこれとページを繰ることしばし、なんとか満足できるプランができたので一安心、これで今まで使ってきた『時刻表2月号』はもうお役ご免である。こうして僕の人生初めての経験だが、荷物軽減のために『時刻表』をホテルのゴミ箱に奉納する。慌てて調べてばかりでかわいそうなことをしたと、ちょっと心が痛んだ。