3月1日(火)

佐世保(747)―諫早(907) 快速シーサイドライナー 3221D 佐世保→長崎

いよいよ最後の一日となった。JRの未乗区間は佐世保―早岐間と日田彦山線の夜明―田川後藤寺間のみである。昨日の挽回で大変に余裕ができたので、去年も乗った大村線で諫早を経由して鳥栖まで戻ることにした。

朝イチで未乗区間に乗るというのは、朝イチで楽しみがやってくるという至福の瞬間である。始発列車に乗って発車を今か今かと待ち、列車が動き出す瞬間にはゾクゾクする。誰かに理解してもらおうとは思わないけれど、この興奮を誰かと分かち合えたらといつも思ってしまう。

佐世保駅で出発を待つ「シーサイドライナー」。

未乗区間は山に挟まれた住宅地の中を走る。それでも周囲に山が迫り来るという圧迫感はないので、なんだか京浜急行の戸部付近みたいだ。いや、相鉄線の西横浜のほうが近いか?そんなことを思っているうちに未乗区間はわずか8.9kmだから、広大な操車場を持つ早岐に着いてしまってあっけない。ここで乗客が入れ替わってから、列車は大村湾に沿って南下してゆく。穏やかな海を横目に、日差しがモロに当ってまぶしくてしかたがない。列車は徐々に乗客を増やしながら、諫早に着いた。

諫早(910)―鳥栖(1037) 2010M 特急かもめ10 長崎→博多

見事な接続で特急「かもめ」に乗車する。この接続をポケット時刻表で発見した昨夜は快哉を叫んだほどである。自画自賛の自己満足で乗った「かもめ」はガラガラだったが、この列車に乗ったのはさらなる楽しみへのためである。というのも、この列車の鳥栖到着が10:37、昨日の夜に東京を発った寝台特急「さくら」の最終列車の鳥栖到着が10:36なのである。一見すると間に合わないようだが、最終列車だから各駅でセレモニーが行われて若干の遅れが想像されるし、最終列車を終着駅で出迎えるなんて乙なものではないか。早めに鳥栖に着いて待ちかまえようという気はまったくなかったところが不真面目なのだが。

肥前山口駅の手前で踏切内に車が進入したとかで急停車したときにはヒヤッとしたが、2分ほどの遅れで列車はふたたび走り出した。そして佐賀平野である。やはり平野部分は穀倉地帯で、ビニールハウスは数えられるくらいしか見えない。佐賀の何もなさは、我々の胃を満たす、偉大なる“何もなさ”なのだ。

特急「かもめ」はそのまま定刻より2分遅れて鳥栖に着いたが、寝台特急「さくら」は案の定もっと遅れていた。すでにホームはそのスジの皆様方であふれかえり、大変なことになっていた。それでも僕はなんとかポイントを確保し、列車の到着を待つ。

緊張することしばし、最終列車がやってきた。寝台特急「さくら」と「はやぶさ」の併結である。「はやぶさ」は今後「富士」と併結という形で生き残るが、「さくら」は本当に今日が最後である。

「さくら」、鳥栖駅入線。拍手が起こりました。

ホームでは「さくら幼稚園」の子どもたちが小旗を振り、「ありがとう」の横断幕を掲げている。そして乗務を終えた車掌さんと駅長に花束が贈呈され、両人の出発合図で列車は動き出す。どれもそんなに長い時間ではないし、僕は特に「さくら」に思い入れがあるわけではないが、意味不明で過剰な演出というものがほとんど見られない、比較的シンプルな終幕だったのは好感が持てた。

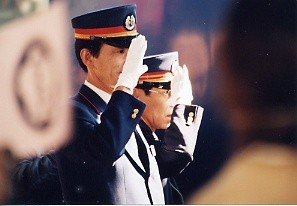

人混みの中で、駅長(右)と助役が最後の出発合図。

横断幕も登場。

しかし、大いなる不満もある。なぜ最終列車を鳥栖で運転打ち切りにしたのだろうか。本来ならここで「はやぶさ」と分割し、「さくら」は長崎に向かうのに……答えはカンタン、廃止後の車両繰りの都合に他なるまい。長崎まで行ったのでは、その後の回送が大変だからというのが目に見えている。だからって鳥栖駅という終着駅でも始発駅でもない駅でおしまいにするのはどうかと思う。

もう一点、「さくら」は鳥栖で運転が打ち切られたが、車内に乗客がまだ残っていたことが問題である。というのも、「さくら」の車両そのものは「はやぶさ」に併結されたまま、全車両が熊本に向けて出発していった。車両繰りの都合で熊本まで回送するのは悪くないのだが、「さくら」は鳥栖で運転が終了し、車掌さえも降りてしまっているのである。きっと「はやぶさ」のきっぷを持ったヴァカどもが「さくら」に立ち入っていたのだろうが、車掌のいない回送扱いの車内で何か事故が起こったらどうするんだろうか。それよりも「さくら」関連の設備はもういらないでしょ、とか言って盗むんじゃねぇの?という疑念が起こる。車内から喜色満面でホームの人々に手を振るヴァカヲタどもを見ていて、こいつらと俺は似通った趣味なんだと思うと、なんだか情けなくなった。

鳥栖(1102)―久留米(1107) 1331M 快速 門司港→大牟田

久留米(1110)―夜明(1200) 1839D 久留米→日田

久留米でバタバタと乗り換えると、キハ125単行の座席はほとんど埋まっていた。仕方がないので車両の後部デッキ付近に立って外を眺める。去年乗ったときにはほとんど印象がない区間だったが、山に向かって東進するにつれ、果樹園が多いことに気づく。さすがにこの時期だからどの木にも実はなっていないのだが、果樹園が多いということは水はけのよい土地なのだろう。扇状地かどうか判断できなかったのが唯一残念なところだろうか。

夜明(1219)―田川後藤寺(1317) 956D 日田→田川後藤寺

ダムのほとりにある、周囲に何もない夜明駅で「旅ノート」を記して列車を待つ。二駅先の日田が天領として栄えているのとは対照的で「夜明」というきれいな響きにしてはもったいないような駅だが、ついに最後の区間である。待つことしばし、日田始発であるキハ147が2両編成でやってきた。案の定、大変に空いていた。

夜明駅での交換シーン(日田彦山線はいません)。

列車は夜明駅を出発すると、どんどん山深いところに分け入って行く。ずっとのぼっているようで、エンジンは常にオンオンと低くうなり、一歩一歩進んでいるようだ。夜明駅を出て10分ほどで福岡県に入っているのだが、あまりの山深さにここは本当に福岡県なのかと思う。周辺に見えるのは若干の農家と若干の棚田、あとは杉の木だらけだ。筑前岩屋駅を出ると長いトンネルに入る。列車はまだのぼっているようだ。こんな路線に石炭満載の貨車なんか走らせたら危ないだろうから、目と鼻の先である筑豊の石炭は、大分県方面には運ばれていなかったことが想像できる。

トンネルを抜けて彦山駅を過ぎると、今度は急激に下って行く。なんともまあ極端な路線である。それでも周りは見事なまでの山の風景で、棚田と古い木造家屋くらいしか見当たらない。それでもトンネル手前よりは土地がずっと広くなった印象だ。

列車はさらに北進する。そのうちに広大な構内をもつ添田駅に着いた。添田はすでに筑豊炭坑ゾーンと言える場所であり、往時を偲ばせる大きな空き地の片隅にホームが置かれている。旧添田線の線路跡もよくわかった。同じく豊前川崎も広大な構内で、旧上山田線の線路跡を確認する。人間よりも貨物が大事という時代は確かにあったのだ。

今日は3月1日、福岡県内でも至る所で卒業式が行われている。時間はちょうどお昼過ぎ、列車に乗ってくる生徒さんは、花束や寄せ書きを手にした人ばかりである。別れの辛さはもう十分に発散したのだろう、みんな一様に晴れやかだ。卒業式が終わったんだからみんなで飲みに……いや、打ち上げにでもいかないのかと思うが、一旦着替えに帰るという雰囲気ではなく、なんだかまた明日ねといったアッサリしたものである。ずいぶんドライなもんだと思うが、それもいいじゃないか。高校を卒業した生徒さんと同じ空間で、僕は九州のJRを完乗した。

田川後藤寺(1330)―金田(1342) 324D 平成ちくほう鉄道・糸田線 田川後藤寺

金田(1402)―直方(1421) 1244D 平成ちくほう鉄道・伊田線 金田→直方

完乗したからといってまだ僕の旅は終わらない。「炭坑リベンジ」がまだなのだ。昨日と同じく田川市石炭資料館に行くのもつまらないので、今日は直方市の石炭記念館に行ってみることにする。そのついでに平成ちくほう鉄道の糸田線にも乗って、昨日乗り残した部分が自動的に片づくという寸法である。

平成ちくほう鉄道糸田線も、旧国鉄の糸田線の廃止に伴う第三セクターである。しかし田川後藤寺から金田を結ぶといういい路線だと思っていたのだが、沿線には目立った町どころか民家も少なく、旅客輸送にはまったく向かない気がする。直方から田川後藤寺に行くには便利かもしれないが……車内の卒業生もほとんどが降りないで金田まで乗った。

金田から直方までは昨日の今日なので退屈するが、見逃せないのが遠賀川を渡ってグッと右にカーブし、JR福北ゆたか線と合流するところ、駅で言うなら南直方御殿口駅から直方駅にかけての区間だ。JRは複線、こちらも複線。電化と非電化の違いがあるものの、複々線という堂々とした区間である。直方は筑豊の一大ジャンクションだったことがよくわかる。駅の構内もかなり広く、現在でも車両基地になっているため多くの列車がしばしの休息を取っている。

直方駅から10分ほど歩いた線路際にある「直方市石炭記念館」へ。順路に従って古ぼけた建物に入ると、いきなりドラムカッターが展示してあった。その隣には日本一大きいという石炭の固まりが、その脇には切り羽の模型と、なんだか展示が雑然としている。ふつう、時代順に整理するなら石炭の発見から始まり、産業の歴史、日本における炭坑発達史、筑豊における石炭の発見、機材の変化、周辺環境の変化などが考えられるが、順路に従ってどこまで進んでも、展示ブロックの順がまったく整理されていないので何一つ理解できない。片っ端からグループでくくって、てきとーに展示しているようだ。SLの写真パネルなんか最後に展示すりゃあいいのに……

筑豊直方(1610)―黒崎(1642) 筑豊電気鉄道 筑豊直方→黒崎

直方の駅前から石炭記念館とは反対の方角に10分ほど歩いたところに、筑豊電鉄の筑豊直方駅がある。これも昨日乗り残した路線である。カエルのような顔をした列車に乗り込むと、路面電車のように見えるのだが3両も連結していた。普通のチンチン電車だとばかり思っていたから、ちょっと面食らう。

筑豊直方駅で撮影。一日中いいお天気でした。

さて、料金はどこで払うのだろう?駅では整理券が置かれているだけで、きっぷ売り場はない。車掌さんに聞くと、きっぷがないので降りる駅で料金を支払ってください、とのこと。お金は車掌さんが両替してくれるのである。じゃあ両替機を置いたら車掌さんいらないよな……と残酷なことを思うが、3両の車内をかけずり回って両替しまくり、駅に着くたびに所定の位置でドアを開閉、そして均一料金ではないから、どこからどこまでがいくらということを判断する作業をしているのを見ていたら、なんだかあまりの忙しさに同情してしまう。筑豊電鉄の車掌は、フットワークが軽くないと勤まらないことだろう。

列車は右へ左へと細かなカーブを超えながら進んで行く。沿線は住宅が目立つが、ちょっと向こうには水田があったりとのどかな風景だ。車内が比較的空いていたからか、乳母車を押した女性に車掌さんがあれこれ気を使い、子供さんに西日が当たってまぶしいでしょうとブラインドを下ろしたりする姿が心温まる。人情とかなんとかそんな大げさなことではないけれど、心が通ったサーヴィスって巨大な資本では真っ先に切り捨てられるよな、と思う。そのうちに列車はガタゴトと黒崎駅に着いた。

黒崎(1706)―博多(1745) 93M 特急きらめき3 小倉→博多

まだ夕暮れには時間があるので、どうせなら西鉄の宮地岳線にも乗ってやろうかと思ったが、いい加減にしようと思う。すでに東京出発時に立てていた予定の路線に全て乗り、予定していなかった区間にも乗ったのだから、十分な成果なのだ。黒崎駅のキヨスクでビールを買ったときに、「お疲れ様!」と言われて強くそう思った。

でも、最後も特急乗り放題のきっぷの強みで「きらめき」に乗車してみた。小倉始発の特急「有明」と同じスジだが、要は博多止まりにするためにてきとーな列車名を付けて一本の列車にしたのであろう。車内はすっからかんで、普通に特急「有明」とした方がいいんじゃないかな、と思う。結局途中駅でも乗降はまったくなく、列車は博多駅に着いてしまった。

博多駅にて

まだ飛行機の時間まではだいぶ間があるので、博多駅の中をうろついてみる。もうすぐ東京行きの「のぞみ」が出発するところだ。東京到着最終の「のぞみ」は、こんな時間に博多を出発するのである。こちらが出発するのはあと3時間も後だが、東京到着はタッチの差で「のぞみ」に軍配があがるはずだ。

なんとか逆転できないかなどと思いながらぶらぶら歩いていると、土産物売り場で見つけたぞ!神楽酒造さんの焼酎「天照」。すっかり忘れていたのはナイショだけど、最後にいい巡り合わせである。

福岡空港にて

いつものようにやたら早く空港に行き、長々と飛行機を眺める。滑走路が一本しかないので、ひっきりなしの離着陸を見ているのは楽しいものである。このとき、僕が北海道で感じたような喪失感はなかった。明日の予定はどうなっていたっけ?また明日から忙しくなるな、ということばかりだった。とりあえず「家に帰るまでが九州旅行」である。もうちょっと満喫するべく、僕は空港のカウンターバーで焼酎を飲んだ。