9時過ぎに、曇天でかなり肌寒いなかを出発する。市内を抜け、20分ほどで周囲が砂だらけになり、40分ほどで地平線が見えてきた。他に見えるのは山とゴビタンばかりという荒涼とした風景だから、寒さ倍増である。いよいよシルクロードの幕があがったなと思うが、車内の気温に文句を言っているうちは、シルクロードを横断した先人達に失笑されることだろう。

シルクロードについて。いわゆる「シルクロード」というのは3本ある。厳密に言うとかなりめんどくさいので大体のイメージで捉えてほしいのだが、シルクロードの出発点は「西安(シーアン)」、往時は「洛陽」と言われた中国の大都市である。そこから西に進んで「敦煌」付近で3本に分かれる。天山山脈の北側を通る「天山北路」、天山山脈のすぐ南側、タクラマカン砂漠の北側を横断する「天山南路・西域北道」、タクラマカン砂漠の南側、崑崙山脈の北側を横断する「天山南路・西域南道」だ。南路の2本はカシュガルで合流、北路は山脈の北をぐるっと回り込んで、サマルカンド(ウズベク共和国)で合流となる。もちろん枝分かれルートはいっぱいあるけれど、僕たちがいるのは天山山脈の南側・タクラマカン砂漠北側なので、「天山南路・西域北道」という、シルクロードの幹線を東に向かっているのである。

まっすぐ道路が延びています。

方角で言うと進行方向左側が北になり、木が一本もない山が連なっている。たぶん高さも大したことがないから、名称なんてないんだろう。その山々は不思議な色だ。地中に含まれた鉄分の赤、雨に洗われた緑、塩分の多い白、何もない純粋な土色など、褶曲と相まって異様な光景が広がっている。この一帯は標高1000mを超えるが、もともとは海の中だったので、土地には塩分がかなり含まれているのだ。3週間前に10年ぶりの大雨が降ったとかで、浮き出た塩がいっそうハッキリと見える。なお、天山山脈はその山の奥にあるので、滅多に見えない。

白い部分は雪でも霜でもなく、地中から浮き出た「塩の結晶」です。

ね?山の色が違うでしょ?草が生えているんじゃないんですよ。

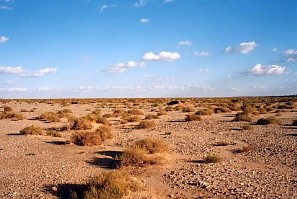

進行方向右側(南)に目をやってみると、ひたすら地平線である。たま〜に小高い丘のようなものも見えるが、基本的に地平線だ。大雨のせいで、わずかな水分で発芽してしまう植物が一斉に芽を出したのだろう、あまり砂漠といったカンジではない。ほったらかされた砂利採石場か産廃の処分場といったところだ。それもそのはず、この道路はタクラマカン砂漠の北側約30kmのところにあるそうな。だから「絵に描いたような砂漠」まではちょっと距離がある、ということになる。地平線までの距離はせいぜい4.5kmだから、本当の砂漠地帯なんてとても見えない。

バスは制限速度を守り、時速110kmで飛ばす。車はあまり走っていないけれど、幹線道路だから路面状態は極めて良い。道路の南側には線路が見え隠れしている。築堤の上に敷かれたカシュガルまでの立派な線路だ。意外と開通して間がないのかも?と思わせるほどキチンと整備されている。遠くに停車中の貨物列車が見えた。なるほど、鉄道の本来の使命は「荷物」を運ぶことなのだ。大量の貨物を確実に運ぶには、線路の整備は欠かせない。

トイレ休憩を挟みながらバスはひたすら東進する。民家というものは道路工事夫の宿舎くらいで、農業を営むような姿は見当たらない。それと携帯電話の基地局だろう、ソーラー発電を備えた平屋建ての建物だ。あとはひたすらゴビタンと地平線。車内では団長先生の「中国史概説」講義が行われ、マジメな人は先生が配ったプリントにメモを取っている。不真面目な人は、添乗員さんが配ったウィスキーでアルコールを取っている。

講義中に「睡眠」を取り、覚醒した筆者。(撮影:鈴ぽちぇ師)

昼飯は街道沿いの小さな食道だった。地図にも載っていないような小さな集落だが、タクラマカン砂漠縦断道路とのジャンクションになっているので、お店がちょぼちょぼ、ガソリンスタンドにちょっとした休憩所などが、道路に沿ってなんとなく並んでいる。そのうちに1軒に入り待つことしばし、日本から持ち込んだ米で作ったおにぎりと味噌汁が登場して、一行から歓声が上がった。どうしても食事だけは慣れないことがあるから、旅行中に1回くらい和食を、という意見に沿ってなんとかセッティングしてもらったものだ。普通なら和食レストランでお茶を濁したいところだけれど、どうしても都合のいい店がないので、お茶濁しもいいところである。それでも日本を発ってわずか3日とはいえ、移動に次ぐ移動で皆さんは意外とげんなりしていたのだろう、朝のうちにホテルで炊きあげ、握っておいたおにぎりが次々と消えてゆく。でも、これではお店の商売が成りたたないので、通常メニューである「うどん」と炒め物が数品出てきた。

お店の前はちょっとした露店が並んでいました。

ここで食事について。中国での食事は大皿ぐるぐるというのが通例だけれど、新疆の食事で特筆すべきは「うどん」である。味や見た目は日本のうどんと同じと言っていいだろう。太かったり細かったりという違いがあるくらいで、とにかく毎食のように出てくる。新疆のような乾燥地帯では、水田で稲作といった農業よりも、小麦を使った食べ物のほうが適しているのだろう。ただし飲料水は古来より貴重なので、名物のうどん料理はスープを張ったものではなく、卵とトマトを塩コショウで炒めたものをうどんにぶっかけた「ラグメン」という料理である。その他、うどんはどんな料理にも合うので、炒め物がちょっとくらい油がしつこくても、ぶっかければ食が進む。とにかくこの旅を通して、うどんにはお世話になった。

お店の前でハミウリ(ちょうどシーズンのウリ、ちょっと固めのメロンみたい。甘くておいしい)を丸ごと買い、切ってもらってデザート代わりにむしゃむしゃ食べ、そこらへんのおじさんたちと記念撮影大会をしてからバスは出発した。適度に食べて飲んでという後だから、後は睡魔に襲われるのを待つばかりである。少しくらい昼寝をしたいところだが、向こうに貨物列車が見えた。よーし、鉄の実力を発揮してみるか。

先頭のDLは緑色のガッチリした車両だ。遠いので詳細はわからないが、日本で言うならDF50のような形状をしている。連なる貨車は、有蓋車(ワム相当)11両、無蓋車(トラ相当)26両、車掌車(ヨ相当)1両、不明1両。合計39両という堂々たる編成である。無蓋車に何も積まれていなかったことから、実際は回送なのであろう。それでも、これだけの編成に何が積まれるのか非常に興味深いところだ。なお、旅客列車は1日2往復しかない区間である。ちなみに新疆ウイグル自治区の名産は、農産物ならトマト・茄子・ブドウ、地下資源は鉄鉱石に石油に天然ガスだそうな。

地平線をバックに西進する貨物列車。

バスは順調に走る。そのうちに小さな川を渡ると、綿花の畑が目立ち始めた。そういえば、さっきから綿花を積んだトラックをよく見る。乾燥地帯だから綿花も特産品だろうけれど、さすがにまったく水がないと綿花が育たないのだ。乾燥地帯によく水があるもんだと思ったが、すぐに思い違いだと気づいた。昨日の機内から見たように、天山山脈は万年雪がたっぷりあるのだ。ならば水そのものはいくらでもあるわけだから、“どこに流れてゆくか”というのが問題になる。水が全然ないところにはまったくなく、あるところにはたっぷりあるのが砂漠地帯の特徴なのだろう。そもそも「オアシス」というと、砂漠の中に水たまりがあって椰子の木が1本生えてて……というアニメのイメージがどうしても強いけれど、そんなことはない。実際に僕たちが向かっているクチャという町は、「オアシス都市」だけれど、今や人口40万人なのである。

まもなく夕暮れを迎える平原。

バスが人混みの脇で止まった。道路の脇は並木のようになっていて、向こうに歩道?というくらいの幅5mほどの道、その奥が民家になっているという程度なのに、着飾った多くの人でごった返していたのである。聞けば結婚式だとか。どこに新郎新婦がいるのか、式がどの程度まで進んでいたのか全然分からないのだが、民家には音楽団がいて演奏を、道端では大鍋で大量の炒め物を、という華やかな雰囲気だ。そういえば今日は中華人民共和国の建国56周年かつ新疆ウイグル自治区成立50周年という、ただでさえおめでたい記念日である。写真を撮っていたら、近くにいた若者に話しかけられた。

「お前、ヤップン(ウイグル語で日本)か?」

「ヤップンだよ」 ←日本人か?と聞かれることはよくある。

「へえ。リーベン(中国語で日本)か?」

「(いま返事したのに?……まあいいや)リーベンだよ」

「そうか。ジャパンか?」

……「日本人か?」「そうだ」を同じ人と3回繰り返すと、そんなに自分の発音が悪いのかと凹んでしまう。

綿花の集積所がぽつぽつ、自動車の修理工場もぽつぽつ、という退屈な道をひたすら走る。眠くならない自分が偉い。眠らずに運転している運転手さんはもっと偉い。だんだん日が傾いてきて、ロバに引かせた車に乗った農民が家路につきはじめている。あの人たちの夕食ってどんなんだろう?そのうちに薄暗くなり、町の中に入った。ようやくクチャだ。道端には相変わらず車の修理工場があり、「屋外ビリヤード屋」が目を引く。絶対水平じゃないだろ……とツッコミを入れたくて仕方がない。それにしても人口40万人の割にはさびれているなと思っているうちに、町の外に出てしまった。どうやら隣町だったようだ。

綿花集積所の風景。

クチャの町に入ったのは21:30過ぎだった。予定通り、ピタリ12時間のバスの旅である。さすがにこんな時間だから、もう見学することもなくホテルに入ると、バスルームの湯船とシャワー室が別々になっていた。初めて見る光景である。これ、どっちかしか入れないということかなあ?

やたら広いホテルの敷地内を歩き、レストランで食事をする。バスに揺られているばかりだったけど、お腹は空いているのでしこたま食べる。こうして一日が終……らないのが僕たちの旅行、満腹なのに本日の夜遊びはホテルの目の前のお店で「火鍋」だ。要は四川省名物の激辛鍋、辛いもの好きにはたまらない一品である。日本のようにコンロが用意されることなく、「どう見ても洗面器」に川魚を素揚げした具と野菜がどちゃっと盛られていた。色はもちろん真っ赤、一口で山椒の香りが脳天を突き刺し、唐辛子のカプサイシンが全身をかけめぐる。一気にテンションが上がり、発汗が促されること請け合いだ。その他炒め物数品、ワイン1本、ビール数本を6人で飲み食いして、お値段は驚異の168元(2352円)。こうして今日も体を張って、郷に入りて郷に従ったのである。

部屋に戻り、全身から吹き出る汗をフロで流す。ところが、「湯船」の蛇口からはお湯がチョロチョロしか出ない。なんだこれ?ヨガのようなポーズで、蛇口の下にアタマをもっていってムリヤリ頭を洗った。シャワーが別なのが解せない。

今日の名言1:「イナイヒトハ、テヲアゲテクダサイ」

トイレ休憩後、バス出発直前の現地ガイドさん。誰だ、こんな日本語教えたの。

今日の名言2:「シネ!」。

火鍋屋でめんどくさい注文をした後の店員。「了解」の意味の四川方言なんだそうです。