朝イチでまず向かったのは、鳩摩羅什が弟子1万人(!)とともに過ごしていた「スバシ古城」である。緑が溢れる町を出て飼料用のトウモロコシ畑の間を通り、25分ほどでまたく緑のないチョルダク山の麓にある、スバシ古城に着いた。

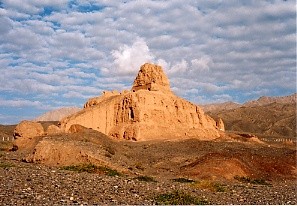

完全な廃墟だった。日干しレンガを土で塗り込んだ壁や仏塔は溶けかかり、うかつに歩くとボロボロ崩れた。雨が少ないから今日まで残っていたのだろうという程度で、仏塔以外は講堂も僧房もまったくわからない。とても推測できるような壊れ方ではないのである。それでも、川を挟んで東寺と西寺に分かれた寺領は広大であり、これなら僧侶1万人もうなずけるところだ。

一番高い場所が「仏塔」跡。

逆に、あまりに殺風景な現状なのでまったく想像もできないが、当時は緑に囲まれた豊かな土地だったという。しかし多くの僧侶が生活したということで、燃料になる木々の伐採がかなりの規模で何年も続き、新たな植林も特に行われず、そのうちに雨で土壌が一発流出により“砂漠化”したという。酷なものだ、と思う。

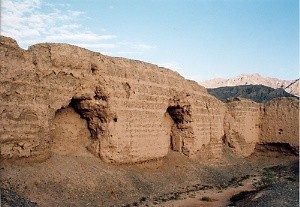

よくわからない建物跡。

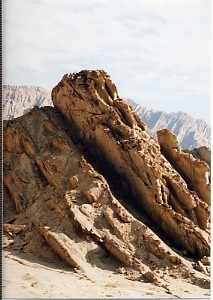

「キジル千仏洞」に向けて移動する。チョルダク山に沿ってしばらく走り、いよいよ山越えの道路である。車窓に広がる、ペンペン草さえ生えていない山の光景は圧巻だ。風雨の浸食によって形成された「ヤルダン地形」というそうで、上下に延びる地層に沿って山が崩れ、パン1斤を切って倒したようになっているのである。地層マニアの友人が見たら、きっとテントを張って住み着くことだろう。

ヤルダン地形の2コマ。奥の山と断層の向きが逆なのがポイント。

そのうちに塩水渓谷に着いた。かなりの深さで刻まれた立派な渓谷である。水はちょろちょろしか流れていないが、「塩水」という名前の通り、塩水なのである。渓谷に降りて透き通った水をなめると、確かにかなり塩辛い。新疆地域が海の中にあったとき、土壌に染みこんだ塩の量はいかばかりなのだろうか。そして、この川筋が昔の“純正シルクロード”なのだそうな。旅人は渓谷のどのあたりを歩いたのだろうか。

塩水渓谷の中央にて。

スバシ古城から90分ほどで、「キジル千仏洞」に着いた。真っ青な空に茶色の山がそびえ、山肌に石窟を見ることができる。ずいぶん階段を昇ることになりそうだ。手前には鳩摩羅什の黒い像があり、なんとも言えない姿で思惟している。鳩摩羅什の肖像画なんて絶対に残っていないはずなのに、原画はどうしたんだろう?ともかく、インド人の血も入っているのでかなりのビジュアル系である。

右にいらっしゃるのが鳩摩羅什さんです。(撮影:鈴ぽちぇ師)

鳩摩羅什さんと記念写真を撮って階段を昇りはじめると、直射日光にバッチリと照らされ、暑くてしかたがない。汗を拭き拭き石窟に入ると、中に照明がなかったため、目が慣れるまではほこりっぽさを感じるばかりである。やっと見えてきた壁は真っ黒けだ。これで壁画なんて残っているのかと思ったら、最初に僕が入ったのは僧侶の住居となっていた窟だそうな。なるほど、この黒いのは煮炊きをした煤なのか。

仏教壁画のある窟に入ると、そこは不思議な世界だった。壁一面に仏さんの絵。ただし、すべての仏さんの顔が傷つけられているのだ。過去にイスラム勢力が仏教を認めず、わざと傷つけたものである。一つの窟に仏さんが何体描かれているか数えられないほどであるのに、完全な姿は一つとしてない。また、仏さんの衣部分だけが剥がされているものもある。こちらは盗賊(?)の仕業で、仏さんに恨みはなく、単に衣を彩るために貼られた金箔に用事があったのだ。また、過去に外国の探検隊が壁画の一部をゴッソリ剥ぎ取っているため、壁の面が露出していることもある。いくつかの窟を見たが、どこも傷だらけの仏さんばかりだった。

仏さんの顔以外の部分はかなり残っているので、姿形からあれが飛天、こちらが楽天、日光月光、因果応報の説話、涅槃図など、それなりの判断をつけることができる。それでも、往時はどのようだったかを想像するのは難しい。風化しているとはいえ、現代でもだいぶ色が残っているのだ。完成当時を考えれば、あまりの絢爛さに修行を忘れて魅入ったかもしれない。

洞内は撮影どころかカメラ持ち込み禁止でした。ご了承下さい。

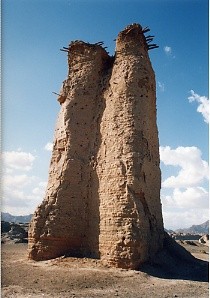

再びバスでもと来た道を戻り、「クズルガハ烽火台」(のろし台)に着いた。これまた日干しレンガを積み上げて泥で固めただけなのだろう、高さは15mくらいだろうか、上には柳の木で作られた基礎部分?が露出しているのが見える。すっかり風化して、現在は上に登る手段がないのが若干残念だ。ただし人為的ではなく、風化によって廃墟となったのだから文句はない。かえって“自然の廃墟”の姿に美しさを感じる。

上の方の刺さった棒みたいなのが柳です。

ここで、ガイドさんの話で目から鱗が落ちた。「柳の木が使われる」と簡潔に書いてしまったが、現在は周囲にまったく緑が無く、完全な乾燥地帯の中にぽつんと烽火台があるのに、なぜ柳の木を使ったのだろうか、ということだ。答えはカンタン、建築に向く建材として遠路はるばるどこかから柳を持ってきたのではなく、そのへんにあるもので建材とした、というのである。すなわち、この烽火台が作られたころの風景は、周囲に柳といったような緑がふんだんにあったのだ。午前中に見たスバシ古城の周囲もそうだったが、砂漠化と一言で片づけるにはあんまりな“自然”の姿である。

クズルガハ烽火台周辺。一面の茶色です。

もう一つ、僕が知らないことがあった。「のろし」というと、「煙をモクモク上げて伝令するもの」だが、じゃあ夜はどうするのだろうか、ということだ。すると、夜は「狼の糞」を燃やし、その明りで伝令したそうである。先人はずいぶん目がいいんだな、というのは感心するところではない。「狼の糞を燃やす」、だから「のろし」を漢字で書くと「狼煙」になるのだ!

烽火台から10分ほどのところに、「クズルガハ千仏洞」がある。基本的に公開されていないところなので、案内板のような親切なものはない。息を切らせて階段を昇って窟に行くと、ガッチリと施錠されている。窟に入れてもらうと、やはり目に飛び込んできたのは破壊された壁画であった。イスラム勢力は徹底していると感心せざるを得ないくらい、脚立に登らなければならないような高さまで、残らず仏さんの顔を削っている。飛天の姿がもの悲しい。

千仏洞遠景。真っ茶色ですね。

それにしても、先人達はなぜこんな石窟を作ったのだろう、と思う。僕は仏教文化についてロクに勉強していないのでちっともわからないのだが、壁一面だけでなくドーム型の天井、四角い天井など、すべてに仏像が描かれているのである。いくら現地の小国などによる保護と援助があったとしても、簡単にできるようなものではない。マジメな信仰だったのか、それとも「どうだウチの石窟は」といった教団内の勢力争いもあったのか。いずれにせよ「生きた仏教」がここにあったのだ

市内に戻り、本日最後に「クチャ歴史文物陳列館」へ。どうせガラクタしかないのだろうと油断していたら、いきなりミイラさんのお出迎えである。どこの博物館に行っても確実にいらっしゃるのをすっかり忘れていた上、胎児のミイラを見て衝撃を受ける。今までに成人のミイラしか見たことがなかったので、薄っぺらい骨がゴチャゴチャっと固まっているだけで違和感を覚える。なんだか胎児と母親をめぐる伝説があるそうだが、すっかり忘れてしまった。

壁画の模写が展示されていた。仏菩薩の腰はしなやかで、まっすぐ立っているわけではない。完全にインド(ガンダーラ)の影響を受けていることがわかる。仏画にも時代と場所による特徴があれこれあり、実際に言葉だけで説明するのは非常に難しいところだけれど、今までロクに勉強してこなかった分野であるから、基礎的なことくらいはやっておかなきゃ、と妙に反省する。なんせ、団長先生が繰り返しおっしゃる「まぶたがふっくらしているのが宋代の特徴」しか覚えていないのだから。

ホテル内で夕食を済ませ、毎日恒例の夜遊びを待っていたら、今日は足裏マッサージだそうな。だから僕はくすぐったがりなんだよ……パスして部屋に残り、お土産代わりの絵はがきを書くことにした。新疆全域の絵柄なので、今回の旅行では行ってないところばかりの絵を厳選して、せっせと書く。だいたい書き上げたところで、フロに入ることにした。昨日はバスタブでちょろちょろの湯と格闘したのに、シャワー室はじゃんじゃんお湯が出て好ましい。バスタブで体をよじって頭を洗ったのがバカみたいである。

今日の名言:「サンゾウホウシノアシアト、サガシマショウ」

塩水渓谷で写真タイムのときの現地ガイドさん。誰だ、こんなうまい言い方教えたの。