風景はあいかわかずのゴビタンで、ほったらかされた砂利採石場が延々と続いているようである。遠くには大規模な天然ガスの採掘場があり、煙突があちこちに立ってハデに炎を上げている。地球がパンクするんじゃないかというのは言い過ぎにしても、日本との資源争いをしながら天○天で試掘しているヒマがあるなら、こっちをもっとやればいいのに、と思う。まあ、誰だって自分の貯金が減るのはイヤなのだけれど……そういえば、40両ほどの貨物列車を2回見たのだが、すべてタンク車だった。一昨日に見たのが無蓋車や有蓋車ばかりだったから、クチャ以東は天然資源の重要な輸送ルートになっていることが、貨物列車から類推できるのである。どうだ、元鉄研だってたまには役に立つんですぜ。

遠くに天山山脈が見えました。てっぺんが白くなっている山々です。

砂漠の中の遠くのほうで、コルラの町はぼんやりと見えてきた。高層ビルが林立しているように見えるので、なんだか蜃気楼みたいだねと笑っていたら、本当にビルが建ち並ぶ人口42万人の町だった。そうだ、昔の「オアシス都市」とはいっても、水たまりのほとりに椰子の木1本というわけじゃないんだ。マンガか何かによってすり込まれた影響はかなり大きなものである。

市内で昼食をとってから、郊外の仏教遺跡に向かって走る。お腹一杯+軽く酔っぱらいなのでグッスリ寝てしまい、着いたところで目が覚めた。時計を見ると約1時間ほど進んでいる。周囲は完全に田園地帯で、ずっと向こうに工場の煙突が見える程度だ。ありえないほど牧草を満載したトラクターがたまにやってくる、のどかな光景である。

積み過ぎ。

道路の脇に、塀に囲まれた場所があった。それが目的地「七箇星寺跡」だった。寺院跡といってもやはり廃墟、日干しレンガでできた寺院跡は風雨にさらされ、何がなんだか分からないくらいに壊れている。一番高いところが仏塔であるはずなのでのぼってみると、周囲は残土置き場のようである。若干残っている壁を見ても、どういう寺院だったのかまるで想像がつかない。

野ざらしなので、雑草も生えています。

若干残っている建物跡にもぐっていた仲間が声を上げた。壁画が残っている、という。行ってみると、建物の壁には確かに「何か」が描かれていた。天井部が崩れていなかったために直射日光が当たらず、風化が遅くなったのだろう。それでも壁は崩れかかっていて、壁画が残っているのはほんの一部である。さらに壁面は傷だらけで、何が描かれていたのかまったくわからない。なんとなくマルが整然と並んでいるように見える。すると仏さんの後背の部分だろうか?まったく想像の域を出ないのだが。

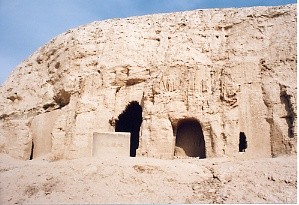

続いてすぐ近くの「七箇星千仏洞」へ向かう。ロクに整備されていない雰囲気の石窟に入ると、真っ暗というよりも真っ黒だった。羊飼いが住み着いてしまって煮炊きをしたため、壁が煤けているのだそうな。よく目をこらすと、真っ黒けの壁面に仏画が描かれているのがわかる。仏さんの顔の部分がバッチリと削られているもの(=イスラム勢力の仕業)、顔以外の部分が削られているもの(=金箔目当ての盗賊の仕業)、壁画の一部がぽっかりと削り取られているもの(=過去の外国調査隊の仕業)という、さんざんな光景もいい加減に見慣れてきた。逆に、破壊を免れた画を見つけると嬉しい。石窟内はただの一部屋になっているわけではなく、部屋の裏側にさらに奥の部屋があるのだ。入口は左右二カ所にあるので、乱暴な説明をするなら「部屋の中央に巨大な柱で、手前の部屋と奥の部屋が分かれている。比率は手前4:奥1」といったところ、破壊されていない画の条件は「イスラム勢力に気づかれなかった(=奥の部屋だから?)」「金箔が使われていなかった」「はぎ取るには狭っ苦しかった」といったところだろう。また、奥の部屋にはあまり羊飼いの煮炊きの煙も入り込まなかったようで、手前の部屋よりもずっと仏画の色が鮮やかだ。ただし「色が鮮やか」と言っても、煤だらけの真っ黒壁に比べれば、という程度である。そのため、この千仏洞そのものがほぼ未公開で未研究、いたずらされないように入口を今後は封鎖してしまい、後世への研究課題ということで先送りするのだそうな。周囲の工場は遺跡なんて邪魔くさいから、更地にしたがっているそうである。今後がどう転ぶかわからないのが若干心配だが、ここは文物管理局の手腕に期待しましょう!

千仏洞。一応「ここは遺跡です」という石碑がある。

でも調査が進んでいないので、やはり野ざらし。

研究目的の特別許可をいただいて僕は洞内を撮影いたしましたが、個人的なホームページに公開するのは不適切ですので、アップいたしません。ご了承下さい。

もと来た道を市内に戻る。行きはずっと寝ていたので、なんだか新鮮な光景だ。遺跡からしばらくは建設中の高速道路に沿い、牧草満載トラクターに先導された快適でないドライブである。追い抜こうにも対向車は比較的多く、そもそもカーブありアップダウンありの道なので、危なっかしくて仕方がない。高速道路が完成してしまえば、ものすごい勢いで市内まで戻れることだろう。ほぼ完成しかけているところが余計に悔しい。

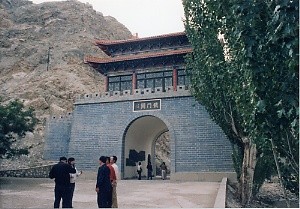

いったん市内を通り抜ける形で、郊外の「鉄門関(ティエメングワン)」に到着する。新疆は自治区のほぼ中央に天山山脈が東西に横たわり、北新疆と南新疆とを分けている。天山山脈を越えるのは簡単なことではないため、交通の要衝となるところに関所を置いた、という政策のお手本のような場所である。その昔は玄奘三蔵も通ったシルクロードの一地点である。しかし、現在は発電所が近くにある程度の、どうってことはない普通の観光地だ。石壁にいろんな漢詩や四字熟語なんかが書いてあって、現地ガイドさんが「コレハ300年前ノモノデス」なんて案内している。ふーん。でも「民国21年(=1932年)」って書いてあるよ?

普通に観光地です。

市内で夕食を済ませて、お待ちかねの時間がやってきた。今夜はホテルではなく夜行列車なのである。中国は鉄道網が発達しているため、夜行列車の利用価値は非常に高い。初めての乗車でもあるので、僕も気合いが入るところだ。この興奮を一緒に分かち合える人がいないのが残念だけど、そのスジの方でない人には鬱陶しいことこの上ないのは理解しているので、単独取材を敢行する。

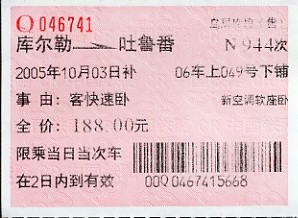

きっぷ。

庫尓勒(コルラ)→吐魯番(トルファン) N944列車

2005年10月03日 6号車049室下段

快速寝台列車 エアコンつきソフト寝台車

188.00元(2632円)

当日当該の列車に限る

2日間有効。 (←注:到着日が翌日になるからです)

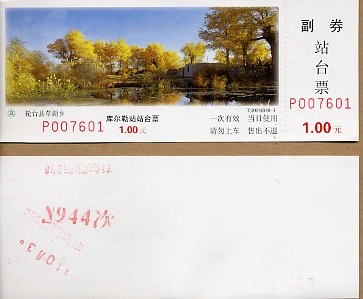

コルラ駅ではまず入場券を見事に入手(1枚1元)。ガイドさんに買ってもらったのでスムーズだ。ちなみに中国ではあまり鉄道ファンがいないので、「どうせ乗るんだからいらないもの」を買ってくれと頼むのは楽ではない。また、駅員も鉄道ファンに慣れていないので、写真を撮っているだけでなぜか怒られる場合がある。僕は、駅の入口にあったLED案内板(出発時間や行き先が表示される、日本にだって普通にあるヤツ)を撮っていたら怒られたのである。たいがいこういうときは「なんでダメなんだ!」「ダメったらダメだ!」という、不毛な口喧嘩だけで終了だ。それ以外にも、鉄道は軍用にも通じることがあるので、いろいろ撮影不可な場合がある。特に危険なのがポイント、鉄橋、トンネルなどだ。僕は知っているから撮らないけれど、僕以外が間違って撮ったらどうしよう……そうだ、普通の人は最初っからそんなもん撮らないよね……

入場券の両面です。スタンプによって「N944列車用」の入場券であることを示しているみたいです。もともと列車の本数が少ないからでしょう。

駅員に怒られたことを3秒で忘れ、体育館のように天井が高い待合室に入る。見渡す限りの青いベンチの海で、僕たちが乗る列車の皆さまはこの辺で、みたいな看板があるが、どう考えたってそのスペースで座れっこない。第一、列車の本数がそんなに多いわけではないんだから、待合室中に散らばって座ったところで問題がない。僕はみなさんのところに荷物を置いて、さっそく歩き回る。

とりあえず『時刻表』が欲しいところだが、中国の鉄道時刻表なら日本でも買えるはずなので、とりあえず壁に貼ってある時刻表を熟読する。僕たちがこれから乗るのは、「ウルムチ〜カシュガル」という幹線のなかの、「コルラ〜トルファン」間(上り)である。バス移動の時に貨物列車ばかり見ていたので、旅客列車の本数は気になるところだ。すると、ウルムチからカシュガル方面には1日に6本しか列車がなかったのである。それも2本がコルラ止まり(この上り列車にこれから乗る)、2本がアクス(カシュガルとコルラの中間)止まりで、ウルムチからカシュガルまで全線を走るのは、わずかに1日2本である。それでもウルムチ〜カシュガルは1589kmという堂々とした距離なのだから、十分な本数だろう。また、上り列車でウルムチ以東に行く場合は、基本的にウルムチで乗り換えると便利なようである。乗り換え列車の案内も充実していて、上海にはウルムチから丸2日!で行けることが分かる。うわー、乗り通したい……肝心の僕たちが乗る列車は「コルラ発ウルムチ行き、N944列車」である。快速なのでほとんど止まらず、6番目の停車駅がウルムチ、僕たちが降りるトルファンは5番目である。時間的に2〜3駅の停車シーンが見られそうなので、忙しいことになりそうだ。

列車は若干遅れて入線してきた。出発が30分ほど遅れるとのことなので、とりあえず撮影と編成確認(たぶん12両、とだけ数えた)を後回しにして車内に向かう。ホームが低いため、2階建ての客車がかなり大きく見える。それもそのはず、標準軌で25m車(=日本の新幹線と同じ)だから、車両そのものが大きいのだ。

我らが6号車。立っているのは服務員のおねいさんです。(翌朝のトルファン駅で撮影)

僕が乗ったのは「エアコンつき軟座寝台」といういい車両で、1両の定員は50名である。日本のちっぽけな客車とは規模が違う!2階建てなのに天井までがゆったりしているのである。室内は4人用のコンパートになっていて、2段ベッドが枕木方向に並んでいる。寝台は60cm×210cmというゆったりとしたものだ。室内にはお湯のポットがでーんと置かれている。僕たちは8時間ほどしか乗らないが、さらに長時間乗る人には必需品だろう。車内には女性乗務員がなんだかうじゃうじゃいて、頼めばお湯を持ってきてくれるそうな。

くつろぐにはまだ早い。さあ出発前に撮影しなきゃ!と外に出ようとしたら、女性乗務員に止められた。まだ時間あるだろ、と言ったらもう発車するという。30分遅れって言ってたのに?ともかく、列車は定刻の6分遅れで出発した。発車ベルもホイッスルもない、静かな発車だった。

列車は路盤がよく整備されているため、ほとんど揺れずにコトコト走る。先導はDLで、速度はそんなに速くないせいもあるだろうが、とにかく静かだ。外の風景は真っ暗だから何も見えない。硬座(2等車)の取材はなんとなく怖いのでやめ、僕はみなさんとお酒を飲んだ。毎日顔を会わせているのに、やはり膝をつき合わせるとなんだか話が弾む。鉄道旅行ってこれだから楽しいんだよなあ。

車内に置いてある新聞「人民鉄道」。もちろん鉄道ニュースのみ!

みなさんが寝かかったタイミングで食堂車に行ってみた。料理を見てビックリ、町の食堂と変わらないアツアツの野菜炒めである。こんな車内で中華鍋を振っているのかいな?さらに勧められるままヨーグルトを買った。実はこれまで全然お通じがなかったので、そろそろマズいことになると思ったのである。今のところ体調は悪くないけど……ビフィズス菌さん、なんとかしてください……

ベッドの上段によじのぼり、布団にくるまる。これまた日本の寝台車のような貧相な布団ではなく、厚手のものだ。もうちょっとがんばれよJR、と思う。

今日の名言:「キップアルカラ、ニュウチョウケンイラナイテス」

入場券を買ってくれと頼んだときの現地ガイドさん。当然の反応ですな。