トルファンに到着したのは定刻の6:10だった。とにかく周囲は真っ暗で、何も見えたもんじゃない。そろそろ夜明けだと思うのは気が早い証拠で、例によってローカルタイムだとまだ4時過ぎなのだ。駅だけが混雑していて、周囲はヘンな露天が数軒開いている程度である。

とにかく真っ暗な「吐魯番站(トルファン駅)」の看板。

一旦市内のホテルに入って、しばらく休憩するという。ところが、駅から市内までバスで約1時間もかかるそうな。なんと、トルファン駅はトルファン市内から約50kmも離れているという。ムチャクチャである。成田空港を東京だと言い張るようなもんだろうか?

というのは失礼な話で、実はトルファンは盆地であり、海抜がマイナス150mほどにある。鉄道が敷かれているコルラやウルムチがどちらも標高1000mくらいだから、わざわざトルファン市内を経由したら、アップダウンで大変なことになるのだろう。案の定、バスは真っ暗な中をひたすら下っているのがわかる。ただし、真っ暗で周囲の風景は何一つ見えない。なんとなく気持ちが悪い。前夜のアルコールが抜けきっていないようだ。調子に乗って食堂車でワインなんか飲んじゃったからだろうか。

やっと着いたホテルでまったりする。休憩だから、部屋をあまり取っていないのだそうな。僕は若手の仲間とロビーのソファでゴロゴロ。……そうだ、トイレで戦況を有利にしておかなければ。下半身に総攻撃を指令することしばし、敵は予想以上に手強く、戦果はほとんど上がらなかった。昨夜のビフィズス菌の応援虚しく、僕のお腹は相変わらず専守防衛に徹している。

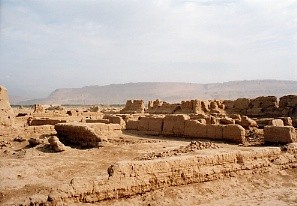

9時半過ぎにホテルを出発し、郊外の「高昌故城」へ。僕が行きたかったところである。要するに、シルクロード全盛期あった「高昌国」という小さなオアシス国家の遺跡で、往時は仏教文化が非常に栄え、かの玄奘三蔵も数ヶ月滞在し、説法も行ったのだそうな。大規模な遺跡がしっかり残っているというのも魅力である。すっかり見慣れた地平線を横目に、1時間弱ほどバスに揺られると小さな村に入った。その奥で、人だかりのしているところが駐車場だった。

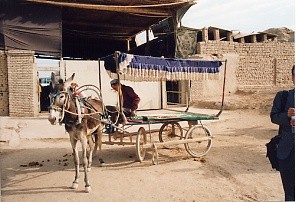

高昌故城は完全に観光地となっていた。中国の観光地のお約束は「観光客」と「土産物売り」がやたらといることだ。人々が入り交じっている喧噪をくぐると、ロバ車が待っている。故城はとにかく広いので、ロバ車に乗って移動するのだそうな。こういう趣向は楽しみだ。乗り物好きの血が騒ぐ。

ガンバ〜レ、ロバ!

ロバ車は大失敗だった。ロバが通る箇所は蹄でほじくり返され、荷車の車輪が通るところは地面がガッツリと固まるという、轍ならぬ「線路」ができてしまっていたのである。でも、線路上をマジメに走り回るわけではないので、とにかくよく揺れる。しかもロバはえらい勢いで走るので、砂塵がものすごい。確かに歩くにはかったるい距離とは言え、僕も遺跡破壊の一端を担ってしまったみたいで、あまりいい気分ではない。

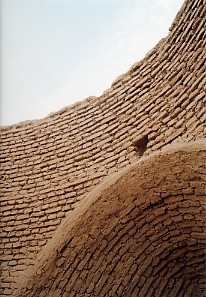

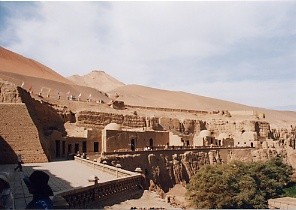

遺跡はとにかく大規模なものであった。周囲はどれくらいあるのだろうか、都市国家だから、どれだけ大きくたってせいぜい数キロ四方といったところだろうが、とにかく丸ごと残っていると言ってよい。観光地になっている仏塔跡なんてのは、全体のホントに一角だ。往時はどれだけの人口を誇ったんだろう?玄奘三蔵は何を説法したんだろう?東西交易で集まった物資は?言語は?ヒトは?……現在は、見渡す限り日干しレンガの茶色と、空の青さだけが存在する故城である。

茶色。

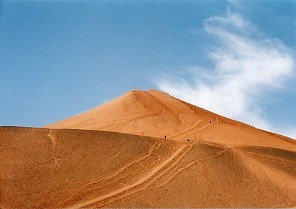

高昌故城から約30分ほど、ベゼクリク千仏洞に向かって火焔山の脇をず〜っと走ってゆく。火焔山は「山」というのが一つどーんとあるのではなく、長さ100kmにも及ぶそうで、なんとなくどこを見ればいいのかわからない。しかし、この山も僕は見たかったのだ。この地域は海抜0m以下もいいところなので、夏はとにかく暑くて気温が四十数度になることもザラなんだとか。そのため、この地域が「火州」と言われる所以なのだが、とにかく暑いところで、夕焼けに照らされてかげろうがゆらゆらする赤土の山なんか見たら!孫悟空でなくとも、芭蕉扇が欲しくなるところだろう。

「山」っぽく見えるところを撮影。ホントは見渡す限り火焔山。

ベゼクリク千仏洞は、高昌国傘下で成立した石窟寺院である。高昌国の王族が熱心な仏教信者だったので、30以上もの石窟寺院をこの地に作ったそうな。汗をふきふき渓谷沿いに作られた階段を下りてゆくと、きれいに参道が整備された石窟が並んでいる。さっそく中に入ってみると、案の定仏さんの顔がバッチリ破壊され、外国の探検隊のせいで剥がされた壁がむき出しになっているものがほとんどだったが、それを補ってあまりあるほどの規模だった。我々一行20名がすっぽり入れるほどの幅と奥行きに、半円形の天井高は4mくらいだろうか。そこに涅槃図あり、文殊菩薩あり。地面が整備されているせいもあるだろうけれど、これまでに見たどの石窟よりも豪華に思えてしまう。しかし、なぜか公開されていない窟を物置にしたり土産物屋だったり、天井が落ちている窟もあって、至る所が台無しである。整備するところが違うだろう、と思う。

火焔山沿いの渓谷に千仏洞があります。

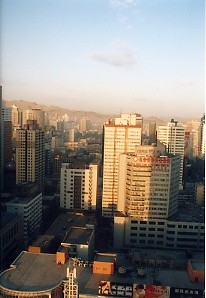

火焔山が間近に見えるところで写真撮影をしてから、市内で遅い昼食を取り、ウルムチに移動する。トルファンからウルムチまで、バスでたったの2時間半という距離だが、この区間はバラエティに富んでいた。まず、海抜マイナスのところから標高約1000mのウルムチに向かうのだから、基本的に上り坂である。併走する線路は中国を東西に横断する大動脈の区間なので、タンク車を中心とした貨物列車をよく見ることができる。さらに放牧地帯あり、ソルトレイクあり、広大な風車地帯あり。中入り後は動物公園、ジャガイモ畑、ダム、すぐ近くで牛の放牧、結びの一番は大規模な鉱山!頭の中で座布団が飛び交い、余韻がさめやらないうちにウルムチ市内に着いた。なんか、日本ってかなわないなと思った。

ホテルの部屋よりウルムチ市内を撮影。奥の山が鉱山です。

ホテルで若干休憩して、おみやげ物屋に全員で向かう。日本語を操れる店員だらけの土産物屋だ。じゅうたんに楽器に仏像にギョクという、好きな人にはオカネがいくらあっても足りないようなものが並んでいる。ハナから興味がない僕はてきとーに見るだけなので、店員もてきとーに接客してくる。そうなると、まったく買う気がないのに店員のやる気のなさに憤然とする、理不尽な僕である。我ながらあんまりなので、ついでにトイレでお腹に奇襲を仕掛けてみた。しかし、本日二度目の戦いも予想外に苦戦を強いられたのである。

夕食を市内のレストランで済ませ、ホテルに戻る。例によってかかった夜遊びの声は、僕の苦手な足裏マッサージだそうな。疲れが取れるよというお誘いはうれしいけれど、苦手なものは苦手なのだ。絵はがきも書きたいし、そういえば、お昼にトルファンの現地ガイドさんからぶどうをたくさん頂戴した。成田で買い込んだウィスキーも残っている。明日の夜遊びに備えて、今夜は部屋でゆっくりしよう……僕と仲間との3人で、ぶどうをつまみにウィスキーを飲んだ。こうして新疆最後の夜は静かに更けていった。

今日の名言:「乾杯(カンペー)!」

夕食のときの団長先生。中国で「乾杯」と言ったら、文字通り「杯を乾かす」ようにイッキのみがお約束。だからって白酒(パイチュー・コーリャンから作った蒸留酒。アルコール度数45度)はカンベンしてください……