�@�J���ۂۂ�������x�̂Ƃ��ɏo�����A�܂��͍Y�B����쓌��66km�قǂ̒n�_�ɂ���u�����i�����e�B���j�v�Ɍ������B���������l�Ȃ�K�C�̒n���A��x�͍s���Ă݂����Ƃ���ł��낤�B�u�i�a��N�i353�N�j�A��ᡉN�ɍ݂�B��t�̏��߁A��m�R�A�̗����ɉ�B�S�������ނ��c�c�v�Ŏn�܂�u�������v�́A�v����ɗ����Ƃ����뉀�Łu�Ȑ��̉��i���������̂���j�v�Ƃ������������āA�Q���҂Ŋ�����ǂB���̏������u�������v�A��҂���㺔V�i���������j�ł���B�s���̂���{�Ƃ��ĂƂɂ����L���ł���A�����o���҂Ȃ炫���Ə��������Ƃ����邾�낤�B

�@���Ƀe���V�������������n�K�C�h���s�X�n�ŏ�荞�݁A�����j�X�Ɛ�������B�Ȃ����������Ƃ𐔉��̂��N�Z�̂悤�ŁA�����̏����R�[�h�U����焈ՂƂȂ�B���̂����ɐ���s���ŁA�l���u�����̐搶�v�ɂ܂肠����ꂽ�B�b�̎�ɂȂ邾�낤�ƁA�Ƃ肠�����ے肵�Ȃ��ł��������ƁB���ǍY�B����Q���Ԃ������ė����ɒ������B

�@�������Ɋό��n�A�����͂��ꂢ�ɐ������ꂽ�����ɂȂ��Ă����B�V�����̗����ɂ͒|���A�����Ă���B�M�̌����Ƃ������Ƃ̉��o���낤���H����Ƃ����k���D�u�|�т̎����v�̒N���i���O�j���A��㺔V�ƂƂ��ɋȐ��̉��ɎQ�����Ă�������H�����ȐΔ�߂Ȃ���Ԃ�Ԃ�����ƁA�Ȑ����������B���̏���Ɏ�����ꂽ�u���ׁA������ǂ݂��������̂ł���B���炩�ɐ�������Ă��邯��ǁA���܂��܊ό��q���Ƃ��ꂽ�u�Ԃ������̂ŁA��������͖̂l�����̌��n�K�C�h���������Ă���Ă��鐺�������B����Ȃɐ����Ɋ����͓ǂ܂Ȃ����낤���ǁA���l�������C���ł����p��z������B�Ƃ���ŁA��m�R�͂ǂ��ɂ���̂��낤�H�����Ă݂�Ǝ��͂̎R���S����m�R�ŁA��̎R���ۂ����Ƃ���킯����Ȃ��A�Ƃ̂��ƁB�܂�R�Ɉ͂܂�Ă���킯������A�Ȃ�قNJm���ɎR�A���B

���̂����炬�Ɏ�t�𗬂��Ċ�����ǂނ�ł���B

�@�u�������v�̋���ȐΔ�߁A�~�n���H�ɂ��邨�y�Y�R�[�i�[�Ɉē������B�����ɂ͓��{�̔����قł��W�����������Ƃ����������l�̏����̐搶�����āA��������ꎮ���u���Ă������B�l�����{�������ė��������̐搶�̃t�������Ĉ��肵�A�܂�����M�����Ă���ƌ���ꂽ��ǂ����悤�i���z���g�͏����̐搶����Ȃ��Đ��k�����j�Ɛ�X���X�Ƃ��Ă���ƁA�����l�̏����̐搶�͍D���Ȏ��������Ă����A�傫�Ȏ���������q�ɗL���ŏ����Ă����悤�A�Ƃ����B�v����ɂ��y�Y�̔̔����Ȃ̂��B�����߂ł���B�̔��ړI�Ō|�p��蔄�肷����Ăǂ��������Ƃ��낤���B����̃p�g�����łȂ��A�s���葽���̋q�̃j�[�Y�ɍ��킹���|�p�ƂȂ�āc�c

�����t������ȐΔ�B�u�������v�S�������܂�Ă��܂��B

�@�����̗ג��A���炢�̒n���I�ʒu�ɂ���u�Ћ��i�V���I�V���j�v�̊X�ɓ������B�g��d���_�h�̌̎��ɓo�ꂷ��u�z�v�̍��i���H�����ŁA���_�����ق��j�̓s���������X�ł���B���j�}�j�A�ɂ͐������낤���ǁA������L���Ȃ̂́u�Ћ����v�̑��݂ł��낤�B�v����Ɂu�Ћ��v�Ƃ����X�ō���Ă��邨��������u�Ћ����v�Ƃ����B�������A�������ł��銄�ɂ͌��������`�ĂƂ����̂����悭�킩���Ă��Ȃ��̂��\����Ȃ��Ƃ��낾�B

�Ћ��̎s�X�n�B�H��͍x�O�ɂ���܂��B

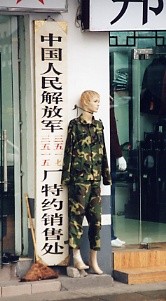

�z�����m�̌R�����̓X���B�}�l�L���������݂����B

�@�Ћ����H��ɒ������̂͂����߂��ł���B���Ő����ߒ�������͍̂D���Ȃ̂Ŋy���݂ɂ��Ă�����A�ŏ��Ɉē����ꂽ�̂��A�ł����������Ћ�����Q�����Ă����q�ɂ������B�����P�Ȃ������Ă������낭�Ȃ������炠��Ⴕ�Ȃ��B����͂������ǁA����Ă�Ƃ���̂ق����������낢���I�Ǝv������A�Ћ������̓V�[�Y�����̂Ȃ̂ŁA�N����������̂ł͂Ȃ��̂��Ƃ��B����ɁA�q�ɓ��ŐQ�����ꂽ�Ћ�����10�N�ȏヂ�m���炯�������Ƃ��B�}�ɂ��肪���݂������錻���Ȗl�B

�Ћ����H��͍x�O�ɂ���܂��B

�@���y�Y�p�Ћ������P�ɊG�t�������Ă���Ƃ�������w���A���y�Y�p�Ћ����𖡌��������āA�`���b�`���ƒ��Ɉ����Ԃ��Ē��тł���B���X�g�����ł͌��߂�ꂽ���m����M�łǂ�Əo����A�lj��͂��̏�Œ�������B���j���[�ɕ����������Ă��悭�킩��Ȃ�����ǁA���X�g�����ɂ́u���{�v�����\��ނ����ׂ��Ă��āA�����̖ڂŁu�ł�������v���m�F���Ă��璍������A�Ƃ����V�X�e���͖��͂��B����H�ׂ����A�������H�ׂ����A�Ƃ����̂�����킩��c�c����ǁA���Ɠ����܂ł͂킩��Ȃ��B���܂����A���ʂ̓�����H�ׂ��������̂ɁA�����u�L�����v�������I

�Ћ������P�ւ̊G�t�����i�B100���i1500�~�j�ȏ�͂����Ǝv���B

�@�Ћ�����A���̗��s�̃��C���ł���V��R�Ɍ������B�������H�𗘗p���ĂR���ԂقǁA�H���̂Ƃ��ɏЋ��������̂ŁA���Q���Ă��邤���ɒ����Ă��܂����낤�B���i�͒����̓c�����i�ŁA�J�͐h�����Ď~��ł���B���܂ɎR�������Ă��債�������ł͂Ȃ��A���܂茩��ׂ����̂��Ȃ��̂ł���B�܂蒋�Q�̏����͐����Ă���̂����A�B��ő�̖�肪����B�����̂��B�l�������悹���}�C�N���o�X�̎ԓ��g�[�̃q�[�^�[���l�̑����ɂ���A�Ƃ�ł��Ȃ����M���Ă���B�ቷ�Ώ�����Ȃ��āA�z���g�ɉΏ��������ł���B���̐l�̍��Ȃ̉��ɂ������A���Ƃ��M���̑����������Ă���͂��Ȃ̂ɁA�悭�݂�ȗ�����������Ă�����Ǝv���B

�@�E�g�E�g���Ă��邤���ɏ����ŒE���ǏO�ɂȂ�A�Ȃ��ړ����Đ����⋋����B�������̐Ȃ͂���Ȃɏ����Ȃ����H�Ǝv���Ă�����u�V���v�i�Ћ�����2���Ԃقǁj�Ƃ����C���^�[�ō���������A�s�X�n�������������Ƃ���ł����ɒ������B�����ƁA�����̌��w�n����Y��Ă����B�Ћ��ƓV��R�����ԍ����̓r���ɂ���u�啧���v�ł���B�̂́u�Ώ鎛�v�Ƃ��������ŁA��炪�V��@���J���ꂽ�q��i���E�݂Ȃ���o���Ă��܂����H�����V��@���J���ꂽ���ł���B���Ȃ݂Ɍh�̂́u�V���t�v�j���A�S���Ȃ�ꂽ�ꏊ�ł���B

���炭�d���Ȃ����̓����B���̕����͐V�z�������ł��B

�@�啧���͂��ꂢ�ɂ��Ă���Œ��ŁA�Ƃ肠�����o�X���~��Ă��炵�炭�����B�d�C�����Ԃ�����Ă��i�L���j�Ɛ���ɐ��������Ă��邯��ǁA�������ꂽ���łقƂ�ǐ^�����炾����A�U���C���łԂ�Ԃ�����Ă��܂��B���z���̖��R�ł����ڂɂԂ�Ԃ�A�������i�P���P����15�~�j���Ă���Ԃ�Ԃ�A�r�̂قƂ�ɂ���V���t���J��ꂽ�����ɂ��܂��肷��B���̏�ɂ���͖̂l�����������B�����̂悤�Ȃ����̕Ћ��ŁA�X�̒��ɖl�����̓njo���z�����܂�Ă䂭�B

�V���t���ՏI�̒n�B����͕ʂ̏ꏊ�ɂ����āA�������܂��肵�܂��B

�@�啧���͂��Ȃ艜�s���̂���L��Ȃ����ŁA���ԏꂩ�������15���قǂ̂Ƃ���ɓV���t�̕������A����ɉ��ɖ{��������B������͐V�z�ŁA����Ȗ��ӕ�F���Ȃ��ɂ������������B�K�P������ʂ����悤�Ȃ����̂��߁A�啧�̌��w�͕ǖʂɒ��ڏ����Ă���B����ɂ��Ă��Y�킾�Ǝv������A�e���r��f��̎B�e�p�ɐ�������Ă���A�Ƃ̂��ƁB�Ȃs�v�c�Ȃ����ł���B����ɐi�ނƁA�~�n�̈�ԉ��ɂ͑f���ڋ��ȁu�ؑ����E�v���������B���ɗ��Ԃ��d�d���s�Ȃ̂�\���������̂��낤�A�����̒��͑S�ʃK���X����ŁA�_���Ȃ��������~�ɂ�����H�݂������B���܂�̒������Ղ�ɁA�݂�ȂŃQ���Q�����B

�����͂܂��}�W���ȏꏊ�ł���u�����r�v�B���t����Ƃ��V�����Ɋ��ӂ���r�ł��B

�@������������Ȃ�Ă�����������Ȃ��Ƃ��������炾�낤���A�J���~���Ă����B���Ă��Ȃ����ƂɁA�����J�͂��������ƎP���o�X�ɒu���Ă��Ă��܂��Ă����A�ؑ����E�͕~�n�̈�ԉ��ł���B�J�h�肷�邱�Ƃ����A�ǂ��ɂ��~�݂����ɂȂ��̂ł��ԔG��o��Ŗ߂낤�Ƃ���ƁA�Q���قǖ߂����Ƃ���Ƀg���l�����������B�����Ƃ����̗����ɒʂ��Ă��āA��U�������ɔ����Ă��琳�ʂ܂Ń^�N�V�[�ɏ�������Ȃ��H�ƌ�����B�n��ɑD�A�J�Ƀg���l���ł���B

�@�����t�߂͑����̎Ԃ��s�������Ă������A�����Ƃ��^�N�V�[�������Ă��Ȃ������B�����ŁA�H�n���Ă�����{�������̓��Ɍ������B���́A�l�͂����������n�v�j���O����D���ł���B�Ȃ�����̂́A�\�肳�ꂽ�ό��n�ł͂Ȃ��܂������̐������H�Ȃ̂��I�����ɂ��Ă킸��200m���炢�������Ǝv������ǁA���S���ɐH���ɎG�݉��Ƃ������A�܂�������ʓI�Ȑ������ڂ̑O�ɂ���̂��B�l�����͊ό��q�ŁA�������ӂ���͕����ɗ����ĕ����Ă���B���̂��߁A���������E�����Ȃ��łȂ�ƂȂ��킩�����悤�ȃt�������Ă���̂ł���B���̂��߂��A���ɏo���Ƃ��͂Ƃɂ����ڐ���n���̐l�Ɠ��������ɂ��Ȃ��ƁA�{���̂��̂������Ȃ��Ƃ̎v������w������������̂ł���B�y�Y���������A���ʂ̓X�����w������������ۂǁu���㒆������v�̕��ɂȂ�B

�@�H�n�����Ƃ���́A�V�����̍s���{�̑O�������B�����Ȃ�^�N�V�[���ʂ肻���ł���c�c�Ƃ����\�z�͓I�������̂����A�}�ȉJ�������̂��낤�A�ʂ肩����^�N�V�[�⎩�]�ԃ^�N�V�[�͂��ׂĖ��Ԃł���B�҂��Ƃ����A�Y�������͌��f���������B�u�H���o�X�ōs�����B�◯���S�����āv�B

�@���{�ł����ʂɂ��ڂɂ�����悤�ȃo�X��ő҂��Ă���ƁA����Ă����̂̓}�C�N���o�X�T�C�Y�A�����͋ψꗿ����1.50���i23�~�j�ł���B���߂Ē����̎s�o�X�ɏ�����킯������A����܂����ʂ̐l�Ɠ������������Ă���݂����Ŋy�����Ďd�����Ȃ��B�c�A�[�ł��邱�Ƃ�Y��Ă��܂��������B�������킸���ɂS�◯��������A�����T��������Ƃ̏�Ԃł���B�u�~�����̓{�^���������Ă��������v�Ə����Ă���̂ɒN���������A�◯����e�w��Ԃ���Ƃ����s�v�c�ȃo�X�A�卬�G�̂��߂Ɏԓ��̑�������ނ���]�T���Ȃ��啧���̐��ʂɒ����Ă��܂����B

�@�s�o�X������̔M���o�X�ɏ�芷���A�Ăсu�V���v�C���^�[���獂���ɏ��B���傤�Ǘ[���ŁA�ǂ�ǂ�ƈł��[���Ȃ��Ă䂭�B�Ƃ����Ă��A�����͂��̂܂ܓV��R�̃z�e���ɔ��܂邾��������A�ʂɂǂ����Ă��Ƃ͂Ȃ��B�V������50km�ŁA���̂��̃Y�o���u�V��v�C���^�[���~��Ďs�X�n�𑖂�B���{�̉������������Ȃ̂ŁA�V��R���Ƃ�ł��Ȃ��c�ɂɂ���̂��낤�Ǝv���Ă����̂����A���͂̊Ŕ̕��͋C���炷��ƁA�l�����̂悤�Ȃ����ړI������ΏۂƂ����킯�ł͂Ȃ��A�������Z�Ȋό��n�̂悤���B�����ɂ��������ȗ\�K�����Ă����̂��Ɣ��Ȃ��Ă��܂��B

�@��炪�M���o�X���X�[�p�[�̑O�Œ�܂����B�������I�Ћ�����Ȃ���I�Ћ��ł͂��y�Y�p�̏Ћ��������l�Ŕ����Ă�������ǁA�_���̂́u��ʂ̐l�������悤�ȏЋ����v�ł���B���y�Y����Ȃ��āA�l���������ނ̂����炻��ŏ\�����B�J�[�g�������Ă����̃R�[�i�[�ɍs���ƁA�T�N���̂̏Ћ����{�g��1�{�i500ml�j�̂��l�i�͋��ق̂U���i90�~�j�I�I�܂݂ƂƂ��ɂS�P�[�X���������B

�@�^���ÂȒ��A�M���o�X�ōĂё���o���B�P���Ԃ��炢���̂��Ǝv���Ă�����A10��������ƂŒ����Ă��܂����B���ǃC���^�[����15�����炢�̋������A�V��R�ό��̃x�[�X�L�����v�ł���B�Ȃ����z�e���̖ڂƕ@�̐�ɂ���u�������i�N�I�`���X�[�j�v�������Ƃ��ăo�J�ɂ���邪�A�ǂ��������s������܂�������B���悢��A�����V��@�̖{���n�ɂ���Ă����̂��I�Ő����������ꏊ���I�l�������ň�Ԍ��w�����������ꏊ���I���̊��������A�O��ՂŔ������Ă��܂����B����r������̋L�����Ȃ��B