ホテルのすぐ隣が、中国天台宗の本拠地である「国清寺(クオチンスー)」である。まだ天台山の麓もいいところだから、比叡山延○寺のように、山の中にあるお寺を想像していたため、まったく心の準備ができない。もっとも、二日酔いだから歩くのも辛いので、心の準備どうのこうのという状態ではない。

国清寺の入口に書かれた「随代古刹」。

それでも、大雄宝殿(本堂)でちょうど行われていた朝のお勤めを見たときには、背筋が自動的に伸びた。僧侶が読んでいるのは「慈悲懺宝」という日本では使わないお経本で、のぞき込んでもやはり見たことのない内容である。それを、地面に置かれた低いイスに膝立ち(業界用語で“長跪(ちょうき)”という姿勢です)になり、木魚に合わせて読経しているのである。明らかにお坊さんではない、一般の信者さんも参加している。みんなで一緒にできるというのは大切なことだと思う。それにしても、木魚の撞木がへんてこりんな形をしている。

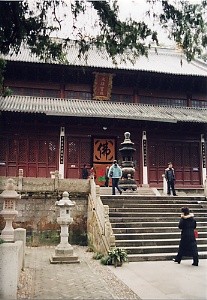

こちらが本堂「大雄宝殿」。堂内はさすがに撮影しませんでした。

国清寺の敷地内を歩く。敷地は意外と狭いのであろう、建物が密集しているような印象だ。お堂の中はどれも同じような造りで、基本的に佛菩薩の像がキンキラキンでどでかい。そのためか、どのお堂を見てもあまり印象が変わらないのである。日本のお寺が、宗派や建築された時代によって大きな違いを見せるのとは対照的だ。もっとも、中国のお寺はたび重なる戦火や廃佛運動に遭っているから、創建当時を偲ぼうということ自体にムリがあるので、仕方がないのかもしれない。ともかく、この場に天台大師が、伝教大師が、いらっしゃったことがあったんだと納得するだけである。

梅が咲いていました。

国清寺を後にし、天台山(ティエンタイシャン)に登ってみることになった。もちろん登山といってもバスを利用するのだが、僕たちが乗っている熱風マイクロバスだと切り返しができないそうなので、小ぶりのマイクロバスに乗りかえて山道を登る。僕は重症の二日酔いで、ほとんど外も眺められない。それでも路面状況なんかは意外と分かるもので、中腹まではほとんど舗装路、その後は舗装路とレンガ敷き?みたいなボコボコ路面との繰り返しだった。未舗装という箇所はないし、カーブやアップダウンがそんなに厳しくはなく、むしろ延○寺ドライブウェイのほうが過酷だと思う。問題はハンパじゃない寒さだ。今日も基本的に熱風バスだと思ってやや薄着をしていたところ、このバスにはエアコンがついていないそうな。もう、二日酔いと相まって拷問である。運転手はタバコ吸いながら鼻歌歌いながら陽気に運転している。

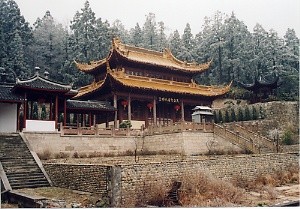

天台山は大規模な山である。40分ほど走って、天台山の主峰である華頂峰(1138m)の8合目くらいだろうか、「華頂講寺」にやっと着いた。お寺が建てられたのは天台大師よりもずっと後の時代だけれど、この峰で天台大師が修行されたのである。バスを降りてみると、とにかく寒い。なんせ路面は凍結してカチカチのツルツル、見渡す木々はみんな樹氷である。とんでもないところで修行したものである。

このお寺はすっかり荒れ果てて……どころか15年前にいらした先輩によるとガレキの山だったそうでいたそうで、ここ十年ほどで新築されたのだとか。つまり文化財としては見る価値のないお堂をざっと拝観して、本堂の右裏手にあった「天台智者大師堂」に行くと、中では管理人?のお坊さんが所在なげに座っていた。やはり新築なのだけれど、ともかく我らが天台大師がお祀りされているのだから、みんなでお経を読む。お願い事はただ一つ、早く二日酔いが治りますように……

新築の「智者大師堂」。奥の樹木はみんな凍ってました。

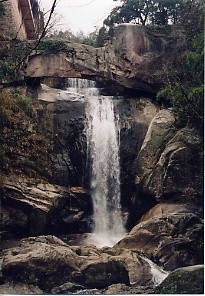

バスに戻ってグッタリすることしばし、次に目指すは「石梁瀑布(シーリャンプーブー)」という滝である。天台山は観光地として見所が多いそうだが、特にこの滝が、映画「少林寺」の撮影地になって有名なのだそうな。駐車場から寒さに震えながら歩いていくうちに、水の音がだんだんと大きくなってきた。僕は滝が好きである。この、だんだんと近づいてゆく緊張感がたまらないのだ。さあ、どんな滝が!と思ったら、大した高さではない。せいぜい10m?ところが、僕がいたのは「滝の上部」だったのである。歩く先には、アーチ状になった石(この部分が“石梁”)の下をくぐりながら、数段に分かれて30mほど落ちている飛瀑の全景があった。水はどこまでも透明で冷たく、流れが速いので水中に草木や生物はない。水量も豊富で見応えのある滝だ。この滝の脇に佛さんをお祀りしたくなる気持ちは分かるぞ。

一番下から中段に向けて撮影。もっと上の方にも滝があります。

というわけで、この周辺には仏教の修行道場も点在していて、滝の上部には五百羅漢が祀られた中方広寺、滝壺の脇には建築工事中の下方広寺がある。滝に打たれて修行しようとした剛毅な人はいないだろう(水量多すぎで危険)けど、閑静な山の中にある滝の脇で修行生活をすると、いったい何を感じることができるのだろうか。ただし「往く川の流れは絶えずして」という『方丈記』な感覚だけはわからないかもしれない。よどみに浮かぶうたかたは一瞬にして流れてしまい、かつ消えかつ結びて、なんて悠長なことは言っていられない。

楚石だけになってしまった上方広寺の脇を歩き、駐車場のそばのレストランで昼飯(紹興酒が出てきた。悪夢だ)を済ませてから、バスで再び30分ほど走る。とにかく寒くて、食後の睡魔が「眠ったら死ぬぞぉ!」という気がしてならない。しかし、バスから降りたらしゃんとせねばならぬ。なんせ天台山で一番大切なところである「仏隴」にやってきたのだから。説明しだすと紙幅がいくらあっても足りないので簡潔にするけれど、要するに我らが天台大師が天台山にやってきてお寺を造って修行をし、天台大師のお墓があり、2代目の章安大師潅頂さんのお墓があり、6代目の荊渓大師湛然のお墓があり、というように見所目白押し(のはず)である。

バスを降りたのは廃墟の片隅みたいなところで、いったいどこが仏隴なんだろう、と思う。歩き出しても、のどかな田園地帯で段々畑が広がるばかりだ。10分ほど歩いただろうか、眼下の空き地が天台大師の本拠地だった「修禅寺」の跡だと言う。どこを見ていいのかわからず、しばらく視線が宙をさまよった。どれ?あれ!だからどこ!?だからあそこ!!という会話を繰り返してやっとわかった。どう見たって休耕田じゃないか!いくら国清寺が完成してから中心地が移ったとはいえ、見事なまでの忘れられっぷりである。

画面中央やや下の休耕田みたいなのがお寺の跡!

峰道をぶらぶら歩く。未舗装路で多少のアップダウンはあるけれど、ちょうどいいハイキングコース、くらいの印象である。ぶらぶら歩いてゆくと、道の脇に2mほどの石で作られたお墓が3つあった。章安潅頂、荊渓湛然、明代の傳燈のお墓だった。道端に唐突に並んでいたので、なんだかプレイボールと言われる前に第一球を投げつけられたような気がする。

お墓の先をぐるっと回り込むような形で、真覚寺(智者塔院・ヂーヂャターユエン)に着いた。我らが天台大師のお墓である。参拝客は僕たちだけ、あとはお寺の人が数名いるだけだ。お墓は静かな方がよいと思う。建物の中には細かな彫刻がされた白い塔があって、天台大師の小さな像が安置されている。この塔がお墓を意味しているのだ。堂内にある木魚を使って勝手にみんなでお経をあげる。この方がいなかったら、今の僕はいないはずなのである。僕の先祖をたどると10代さかのぼるだけで1024人(←2の10乗)いるはずだけれど、そのうちの1人に出会えたような気分だ。不思議にうれしい。

このお堂の中に智者肉身塔があるのです。

どう見たって段々畑ばかりの単なる谷間を「♪銀池金池に分かれたり〜」とした源信の作文能力(分かった人だけ笑って下さい)に感心しながら、ちょっとだけ尾根づたいに歩く。雲はどんよりしていて、今にも雨が降り出しそうだ。それでも今日は中国3日目にして初めて雨が降っていないのである。日頃の行いどころか昨晩の行いが悪かったわけだから、上出来なのかもしれない。これでひととおりの天台山見学を終え、山を下りる。仏隴から国清寺までは意外と近く、時間にしても10分かそこらで着いてしまった。

僕がいるのが「銀池」、写真右の山が「金池」。

我らが熱風バスに乗り換える。国清寺のすぐ隣にある隋塔をチャッチャと撮影して、もう天台山とはお別れだ。目指す寧波まで3時間とのこと、とにかく天台山で過ごした時間があまりにも寒かったので、最初のうちは熱風が心地よい。もちろんしばらくはウトウトするわけだが、あまりの熱さ(もはや「暑さ」なんてものではない)に眠気が飛ぶ。バスは昨日と同じ高速道路を走る。天台から寧波まで195kmの移動である。

寧波は、804年に遣唐使として唐に渡った伝教大師が中国に上陸した場所である。要するに東シナ海に面した港町なのだが、現在は人口530万人の大都会で、瀟洒なビルやライトアップされた噴水が町の中心部の広場にあり、多くの人々で賑わっていた。僕たちが食事に入ったレストランは家族連れで大混雑である。そして、寧波は海に近いから魚貝類が豊富なのだ。こってりしたものからさっぱりしたもの、温かいものに冷たいものといろいろあり、食が進むのがよい。常に「うどんと羊」だった新疆ウイグルとはまったく違うのである。寧波からカシュガルまで5320km、東京―博多間でさえ1000kmちょいだから違って当然、しかもその違いに僕は惹かれるのである。中国の西の外れである新疆と、東海岸の浙江省とをこの半年間で旅行できているわけだから、あれこれ対比することで中国の雄大さは否応にも感じることができるではないか!二日酔いの反省からか、この夜はお酒が進むわけがない。そのぶん、食事だけで見当違いかもしれない勝手な考察がどんどん進んだのだった。

お店の1階で食べたいものと調理法を言うと、その場で作ってくれます。

街で見かけた謎のブティック。