水の都〜

船を下りてからのバス移動中に、すっかり雰囲気の違う街にやってきたことに気づく。中央車線のない2車線程度?の道の両側には、特に車道と区切られることなく並木が並んでいる。木の下1.5mくらいは白く塗られているから、夜中にヘッドライトで照らせば目立つことだろう。木の上部は車道側までずいぶん枝を伸ばしているから、大型バスのような背の高い車はちょっとコワイかも?その並木の更に向こうには、白い壁・黒い瓦の2階建ての家々が並んでいる。古い街並みをキチンと保存している、という雰囲気がよい。

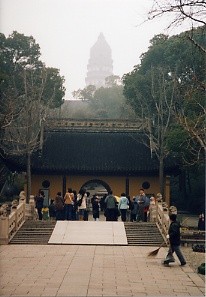

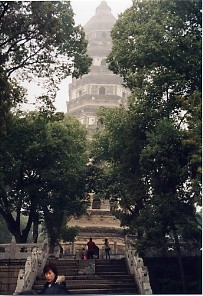

チャッチャと食事を済ませてから、まず「虎丘(フーチウ)」に向かう。臥薪嘗胆の故事のオオモトとなった呉王闔閭(こうりょ)のお墓である。虎の全身を正面の門(顔)から丘の上の塔(しっぽ)までで表現しているそうだが、僕は「お腹」付近にあった広場が気になった。大きな石で舗装(というべきか?)された場所で、壁に「生公講台」なんて書いてあるのだ。「生公」という人が「講義」をした場所という意味なんだろうけど、生公?……まさか、僕が去年の研究ネタにしていた竺道生!?ホントかどうか悩みながら丘をのぼると、丘のてっぺんに建つ塔は傾いていた。危ないから登れないという。こっちはもう、ウソみたい。

門が「虎の顔」、後方の塔が「虎のしっぽ」。

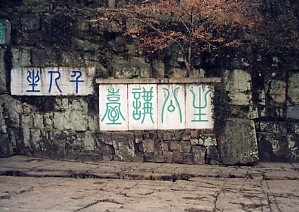

大きい文字が「台講公生」(←右横書き)と書いてあります。

僕はまっすぐにカメラを構えているんですよ。

車で15分ほど走り「拙政園(ジュオジョンユエン)」へ。水がテーマの、中国を代表する庭園だという。入ってみると、確かに水路が張り巡らされ、東屋や木々が水面に映り込む見事な庭園が広がっていた。僕は基本的に“人工の美”には興味がないのだけれど、これだけキッチリ作っちゃえば大したものである。園内はオフシーズンにもかかわらず観光客が多い。今日もちょっと天気が悪いなか、他のツアーの方々と一緒に庭園内をゾロゾロと歩く。現地ガイドさんの説明で、日本語と中国語と韓国語が飛び交っている。

左の写真がホンモノ、180度回転したのが右。

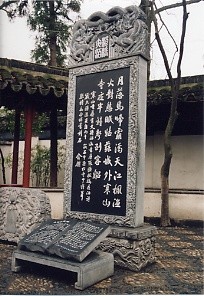

そして僕のお目当て「寒山寺(ハンシャンスー)」へ。お寺としての見所よりも、唐代の張継による漢詩「楓橋夜泊(ふうきょうやはく)」に登場するのが魅力である。高校時代の漢文の授業でやったよなあ、なんて思っていたら、仲間のほとんどの反応が薄い。聞いてみると、漢文の授業なんてなかったとの由。えぇ!「鳥鳴き、月落ち、霜満点なり」ってやったでしょ!?大運河に浮かぶ船の中で自分の身のことを考えていたら、寒山寺の鐘の音が聞えてきて……というお話!と説明してもイマイチである。まぁ、興味がなけりゃ覚えているわけはないか。

仏旗と、お寺の塔と。

寺の中は漢詩だらけだった。いくら漢詩で有名だからといって、これほど同じ漢詩の石碑がゾロゾロ並ぶと興醒めである。さらに、鐘の音が有名だからと「寺で使われていた歴代の鐘」だとか、「鐘一発○×元」だとか、すっかり観光地化しちゃっている。確かにウリは漢詩だけだけど、観光都市の観光地だから仕方ないのかもしれない。

お寺の中はこういった石碑だらけ。

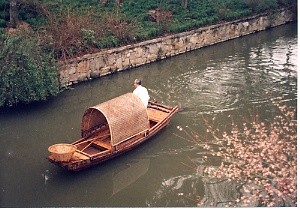

すぐ脇を大運河が流れています。張継はどのへんで鐘を聴いたのでしょうか?

シルク工場見学と昼飯をチャッチャと済ませ、上海に移動する。聞いたところでは、上海「買い物する街」、蘇州「古都」という関係だそうで、蘇州で観光+上海でショッピングというのが、中国人にとってもごく一般的なコースなんだとか。大阪と京都の関係みたいだなとムリに日本に当てはめてみるけれど、高速道路で90分の距離だから意外と妥当かも?ただし、高速道路の脇にはのどかな田園風景が広がっていて、この先に上海という大都会があるような雰囲気には見えない。

そのうちになんとなく田園が減ってきて、そのうちに高層ビルが増えてきて、そのうちにビルがとんでもなく高くなってきた。上海の人口は?と何気なく現地ガイドさんに聞くと、1700万人とのこと。せっ、せんななひゃくまん!?とんでもない数字がツルッと出てきたもんである。さすが中国。

大渋滞の街中を右往左往し、お楽しみの「上海博物館(シャンハイポーウークワン)」に到着する。中国四大博物館のひとつとのことだが、そのためか周囲はものすごい人出である。いや、僕の印象だと「ものすごい人出」だけど、いつもこんなカンジなのかも?ともかく今日は特別な展示を見学するわけではないので、緊張することなくぶらぶら入館する。……こういうことを書くと、勉強の緊張感がない!と怒られるかもしれないが、さっきまで乗っていたバスが妙に緊迫感の漂うひとときだったため、アタマの回線が切り替わらないのである。

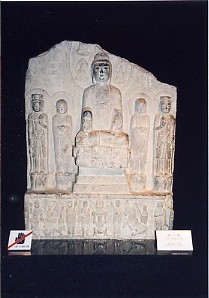

博物館内は、展示室ごとに名称が違うのでわかりやすい。まず向かったのは「古代彫刻」の展示、要するに仏像をはじめとした彫刻各種である。仏像はガラスケースの中に陳列されていると妙に遠く感じてしまうものだけれど、ここには比較的小ぶりな仏像がむき出しで安置されたものが多い。手の届く距離(届きそうな距離、ではない。本当に届く)に薄暗い照明に当てられた仏さん、これが荘厳さを感じさせて大変に好ましいと思う。大きな仏像よりではないため、見た目の圧迫感がないからだろう。特筆すべきは「写真撮影可」であることだ。日本では博物館内で写真撮影など御法度だけれど、こちらでは基本的に可(→ダメなところもあるので、そのへんにいる係員さんに一応確認しましょう)なのである。見れば見るほど写真を撮りたくなるところだけれど、このままじゃファインダー越しに見るばかりだ。それに、片っ端から撮っていったらキリがないということに数枚撮った時点で気づき、あとは撮影をあきらめた。

わずか3枚撮影したうちの1枚。

「ご自由にお取りください」のコーナーに置いてあった解説パンフレット(日本語版)を片手に歩き回る。続いて向かった「青銅器」の展示では、青銅器に刻まれた文字に興奮だ。紀元前21世紀というから、日本では神武天皇もビックリの時代に青銅器が作られるようになり、そのうちに文字が刻まれるようになったという。もちろんなんて書いてあるかよくわからない(解説がたまにあります)けれど、器の底に刻まれた文字に思いをはせるなんて楽しいではないか……ただし、こういう展示にいつも僕は苦言を呈したいんだけれど、展示物の置かれた位置が高すぎる!と思う。もちろん普通に見るぶんにはまったく常識的な高さだけれど、文字が刻まれているのが“器の中の底”なんだから、器の中を見下ろせるくらいでないと、文字があることすらわからないのだ。どちらかというと長身の僕が背伸びしてやっと見えるくらいなんだから、大半の人は文字が刻まれているとの解説を見ても、どこに文字が刻まれているのかわからないまま通過してしまう。なんとももったいない話だと思うのだが。

楽しみにしていた「歴代書道」は、日本に出品中ということでまるまる閉鎖されているのに肩を落とし(そういや日本で見に行ったばかりだ)、こんどは歴史上だととんでもない古さになる「玉(ギョク)」の展示を見に行く。上海博物館ご自慢の展示だそうで、良渚文化という耳慣れない時代、なんと紀元前45〜50世紀という大変な時代に、呪術や権力者の装飾として使われていた玉器の色に目を奪われる。どれも緑がかった白というべきか、なんとも言えない淡い色合いだ。さすがに大きなモノではないのでガラスケースの中に展示されているけれど、中国4000年の歴史を地でいっているのだ。あまり興味がなかった割には、大昔から時代順にきちんと整理され、様々な形にどのような模様が刻まれているのか、その時代の玉器の要を得た特徴が掲示されているので意外と勉強になった。その他、少数民族の工芸だとか歴代の貨幣だとか絵画だとか印(はんこ)だとかも展示されている。そちらは一通りざざっと見学したところでタイムアップとなった。

これが「ギョク」で作られた何か。呪術用?装飾用?(写真提供:鈴ぽちぇさん)

外灘(バンド)に向かう。黄浦江という川沿いの堤防が遊歩道になっていて、ぶらぶらとそぞろ歩きだ。観光地というよりも、市民の憩いの場でありデートコースなのだろう、観光客だけでなく家族連れやカップルも多く、屋台も並んでいる。見所といえば、僕たちが歩いている堤防から道路を挟んで、欧米列強が上海に進出したとき、すなわち1920年以降の上海租界時代の建築物が並んでいることだ。どれも重厚な石造りで、各国のデザイナーによって設計されているため、デザインの違いを楽しむことができる。建築に興味がある人は垂涎だろう。僕はちっともわからないけれど。

たとえばこんな建物がズラリ。現在は銀行になってました。

川の向こう側は「浦東」開発区という、上海で最も開発が盛んなところだそうな。素っ頓狂な形をしたテレビ塔や、国際会議をやった会場などが見える。さらにずっと向こうには上海・浦東国際空港があるという。中国各地でいろいろと「開発中」の場所を目にするけれど、それが全部一段落するまで中国は発展し続けるわけだ。この勢いはハンパじゃない、と思う。逆に鬱陶しいのは、バンドを歩いているとやってくる物売りだ。見た目だけがやたらと豪華な時計の押し売りで、とにかくしつこい。無視すれば肩を叩き、腕をつかむ。徹底的に無視して車に乗り込もうとしたら、かなりの勢いでぶたれた。こういう連中こそ開発が必要だと思う。

川の向こうがわが浦東地区。高いのがテレビ等、左下の丸が国際会議場。

時計の輸入を強硬に迫る中国側代表団と折衝を重ねる筆者。(写真提供:鈴ぽちぇさん)

バンドからほど近いところにある、上海きっての繁華街・南京路へ。ショッピングや食事が楽しめるところで、とにかく人が多い。僕たちはざっと雰囲気を味わうだけなのだが、僕が惹かれたのは、牛丼「吉○家」(見本の茶碗蒸しが湯飲みに入っている。日本ならお茶が入っている湯飲みだ)だとか「ピザハ○ト」「マク○ナルド」など、ファーストフードの店である。日本以外ではどんな味なんだかすごく気になる。夕飯後なら絶対に夜食にしただろうな、と思う。

吉○家のメニュー。中央下の「湯飲み」が茶碗蒸しです。

ホテルに荷物を置いてから、上海博物館以降の移動で僕たちを案内してくれた運転手さんの自宅へ。ごく一般の中国人の家庭で夕食である。普通のツアーではあまり行かないようなところばかりに行く、僕たちのツアーの極めつけだ。最初に出てきたのが「和酒」という、ハチミツベースで作られたお酒である。味はちょっと甘めの紹興酒みたいだ。ああ、2日目に記憶を飛ばした苦い経験が頭をよぎる。でも、今夜は人様の家で粗相をするわけにはいかない……確かに粗相はしなかった。運転手さんの家を辞去するまでは。