比企丘陵の梅の香漂う里山を歩く(平成21年2月17日)

強風が吹き寒い朝です。8時半大宮駅に着けば良いので普通に起きてゆったり出発です。

川越駅から東武東上線に乗り換え高坂駅下車です。そこからバスで物見山登山口まで行き、歩き始めます。

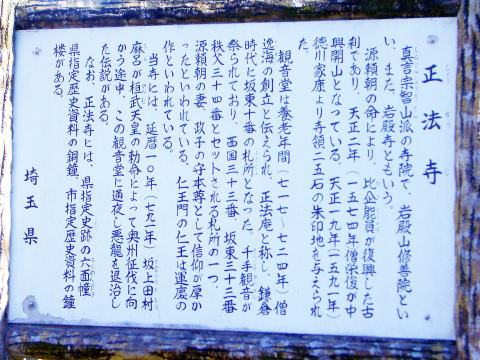

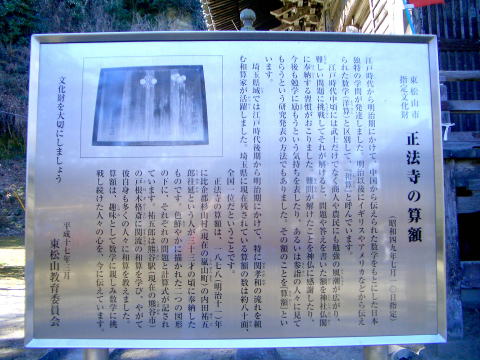

坂東札所十番の岩殿観音:正法寺を参りました。

千手観音が祀られています。

天然記念物に指定されている大銀杏です。古木ではありますが太く、高く立派な木でした。

物見山(135m)から周りを一望します。私は違いますが登山家や健脚揃いですから「これだけ?」と物足りなさそうです。

地球観測センターがあったり、近くにはいくつものゴルフ場があります。コンクリートを歩くので足は疲れますね。

東屋で昼食です。今日は相澤先生が甘酒を作ってくださいました。お湯を沸かし、酒かすを入れ、砂糖、塩少々、生姜、市販されている甘酒も少し加えて出来上がりです。のんべえのためにと紙コップに入れた甘酒に日本酒をお猪口一杯入れて下さいました。日向にいてもじっとしていると相当寒いですから、甘酒は最高です。身体がすこし温まります。中央でかわいい三つ編がついた帽子をかぶっていらっしゃるのが先生です。

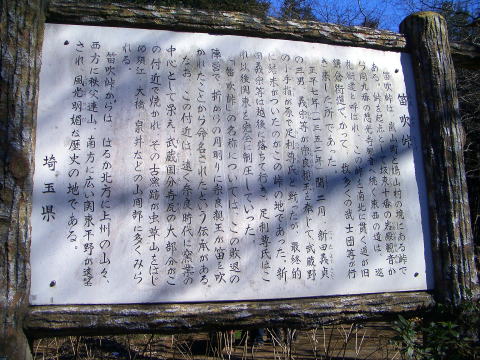

昔の鎌倉街道だった笛吹峠です。足利との戦いに敗れた宗良親王が笛を吹いたことからこの名が付いたそうです。おいしく甘酒も頂き、コーヒーも頂戴し、でもじっとしていると寒いので歩き始めます。

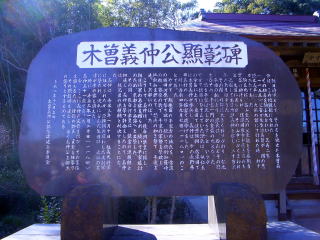

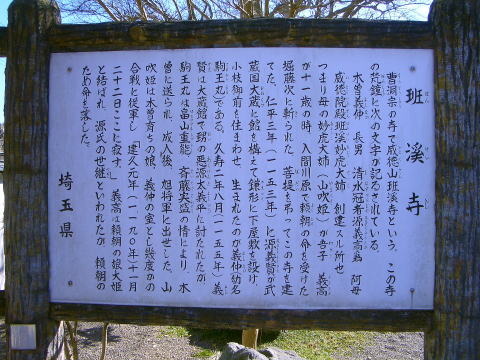

笛吹峠を南下して須江の大沼の脇に出て、さらに小高い丘を越えて赤貫沼の近くの集落を通り、嵐山町に向かって小さな峠を越え木曾義仲生誕の地である班渓寺に着きました。

境内の脇にふきのとうがいくつか出ていました。やわらかそうで美味しそうでしたが、採りませんでしたよ!

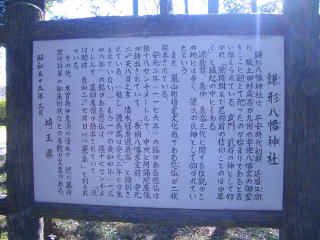

鎌形八幡神社は義仲が産湯に使ったといわれる清水のあるところです。

都幾川沿いの桜並木を歩きます。「桜の季節はさぞかしきれいでしょうね!」なんて言いながら、何もない吹きさらしの向かい風の中黙々と歩きます。ちっとも前に進みません。足取りはかなり重くなってきています。

すでに23000歩も歩きました。もうそろそろお仕舞いにしたい気持ちです。

ここら辺は夏になると、オオクワガタやカブトムシが沢山いるようです。虫の宝庫ですね。

梅がきれいに咲いていましたのでその前でハイポーズ!

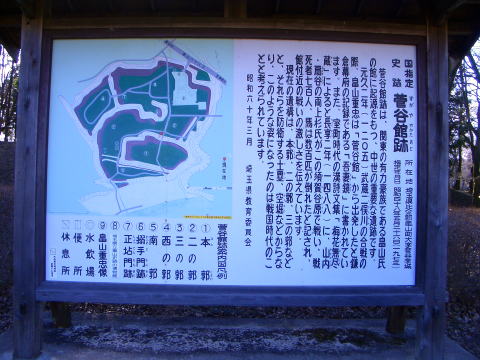

菅谷舘跡です。武蔵武士の畠山重忠が元久2年(1205)埼玉嵐山町菅谷の舘から鎌倉へ向かう途中北条氏に謀殺されました。見事な城郭として残っています。重忠の立派な像も建っていました。

カンヒザクラでしょうか?きれいでしょ。博物館でお手洗いを拝借して、武蔵嵐山駅に向かい帰路に着きました。

15kmは歩いたようですよ。普段は歩かないのでもう足が棒です。皆にくっついて今日も頑張りました。

![]()